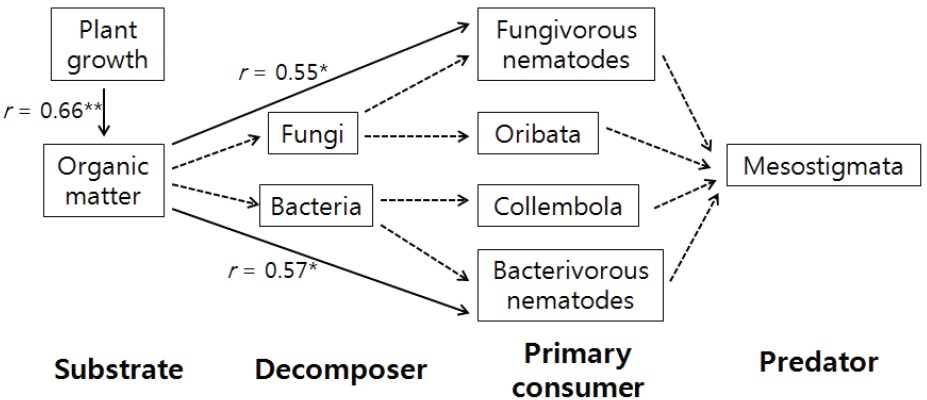

장기간의 무기질비료 연용은 토양생태계의 비생물적 및 생물적 요소에 영향을 미쳤다. 질소 투입은 식물의 생장과 토양 유기물 함량을 증가시켰다. 하지만 이것이 토양미생물의 증가로 이어지지 않았으며, 토양 pH의 감소나 EC의 증가와 같은 환경스트레스 증가에 의한 것으로 판단된다. 한편 미생물 밀도는 처리간 차이가 있었지만, 이를 섭식하는 미소동물과의 상관관계는 없었다. 다만 동적평형에 의해 표면적으로 밀도변화가 나타나지 않았거나, 각 생물군의 군집조성이 변화했을 가능성에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다. 유기물함량과 선충밀도의 유의적 상관관계는 시비에 의한 토양 이화학성 변화가 직접적으로 미소동물에게 영향을 미칠 수 있다는 것을 보여준다. 또한, 분해자인 미생물과 이를 섭식하는 미소동물간의 상관적 관계가 없었다는 것은 먹이연쇄에서 환경요소의 변화가 먹이양보다 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 보여준다.

This study aimed to evaluate the combined effects of three components (NPK) of chemical fertilizers with basal application of compost on soil organisms.

The soil was treated with five treatments continuously for 15 years: control, PK, NK, NP and NPK. The application of N increased plant growth or biomass, and enhanced organic matter content in the soils. Levels of microbial phospholipid fatty acids (PLFAs) in the soils did not show marked differences among the soils treated with different treatments. However, the principal component analysis showed the changes in the structure of the microbial community in the soil, depending on treatments added. Nitrogen application caused a decrease of pH and an increase of EC in the soils, and these environmental stresses appeared to offset the promoting effect of increased organic matter content on microbial abundance. The abundance of bacterivorous nematodes was the highest in the soils after treating NPK; however, the abundance of fungivorous nematodes was unaffected. There was no significant correlation between the abundances of microbial groups and their feeders. Organic matter content was significantly correlated with the abundance of nematodes in the soils.

Our results showed that chemical fertilizers affect the soil food chains through both biotic and abiotic factors, and a trophic cascade in the soils may not occur in response to long-term fertilization.

토양 생태계의 지속성과 안정적인 작물생산을 유지하기 위해서는 적절한 시비관리가 필요하다. 무기질비료는 편리성이나 효율성에도 불구하고 과다사용에 의해 토양의 이화학성이 악화된다는 점들이 지적되어 왔다. 이를 경감시키기 위해서 유기질 비료와 무기질비료의 혼합시용이 시도되어 왔다. 이러한 시비법은 다양한 작부체계에서 효율적이라는 보고가 있으며(Ge

토양생물은 농경지에서 식물의 잔사나 퇴비와 같은 유기물의 분해에 참여하여 작물생산체계에서 양분공급을 담당하는 중요한 역할을 한다. 토양 생물의 밀도와 활성은 유기물 분해율과 상관적 관계가 있다 (Carrillo

토양미생물을 기반으로 구성되는 토양생태계의 먹이망 구조는 토양생산성의 지표로 인식되어 왔으며, 세균과 곰팡이를 중심으로 하는 먹이연쇄로 구성되어 있다(Scheu, 2002). 토양미소동물의 대부분을 차지하는 선충과 미소절지동물은 분해자를 섭식하며, 분해자와의 상호작용은 분해과정과 양분순환에 영향을 미친다(Cragg and Richard, 2001). 시비가 선충에 미치는 영향을 섭식특성에 따라 반응을 비교하여 평가하려는 시도들이 있었으며(Liang

생물들간의 먹이연쇄 관계를 규명하기 위한 연구에 있어서는 시비 효과에 대한 장기간 실험의 중요성이 강조되어 왔다(Chakraborty

본 연구는 경기도 수원에 위치한 실험포장에서 수행되었다. 콘크리트 블록(W 3.0 m × L 3.6 m × D 1.0 m)을 지중에 매설하여 토양(모래 68%, 미사 26%, 점토 6%)을 매립하여 1994년부터 동일한 시비처리를 지속하였다. 비료 3요소인 NPK를 조합하여 대조구, NPK, PK, NK, NP의 5처리를 난괴법 3반복으로 배치하여 실험하였다. 질소는 요소를 190 kg/ha로, 인은 과인산을 101.6 kg/ha로, 칼륨은 황산칼륨을 166.7 kg/ha로 투입하였다. 질소와 칼륨의 55%는 기비로 투입하였고 45%는 추비로 시비하였으며, 인은 모두 기비로 처리하였다. 퇴비는 20 t/ha로 모든 처리구에 동일하게 투입하였으며, 기비와 퇴비의 시비는 매년 5월에 실시하였다. 이랑을 75 cm 간격으로 만들어 흑색멀칭을 한 후에, 고추(

토양화학성과 생물을 분석하기 위하여 2009년 7월 30일에 0∼15 cm 깊이의 토양을 auger로 채취하였다. 토양의 화학성 분석은 Rural Development Administration(RDA, 2002)분석법에 따라 실시하였다. 토양의 pH와 EC는 토양과 증류수의 비율을 1:5로 하여 그 현탁액을 pH미터와 EC미터로 각각 측정하였다. 유효인산은 Acetate-lactate buffer로 추출하였고, 질산태 질소는 2M KCl로 추출 후 SmartChem autoanalyzer(Westco, Rome, Italy)를 이용하여 제조사의 매뉴얼에 따라 발색법으로 측정하였다. 치환성양이온함량은 1 N NH4OAc(pH7.0)으로 침출시킨 후 그 여과액을 ICP(Integra XL DUAL, GBC Scientific Equipment, Melbourne, Australia)를 이용하여 측정하였다.

인지질 지방산 분석을 통하여 토양미생물 군집을 분석하였다. 채취한 토양시료를 냉동건조하여 2 mm 체로 거른 후 인지질 지방산 추출에 이용하였다. 토양 5 g에 chloroform : methanol : buffer solution(1:2:0.8, v/v/v)의 혼합액을 넣고 지질을 추출한 후 silicic acid column으로 neutral-, glyco- 및 phospho-lipid로 분리하였다. 내부표준물질로는 fatty acid methyl ester 19:0를 사용하여 인지질을 메틸화한 지방산에 첨가하였다. 지방산의 정성 및 정량은 Sherlock Microbial Identification System(MIDI Inc., Newark, USA)을 이용하여 분석하였다. 전체 PLFA 중에서 주요 지표지방산은 미생물 지방산 지표들을 이용하여 분류하였다(Li

토양 미소동물의 밀도는 선충과 미소절지동물로 나누어 조사하였다. 선충은 채취한 20 g의 토양을 48시간 동안 베르만깔대기법을 이용하여 추출한 후 TAF 용액에 보관하여 개체수를 조사하였다. 선충의 섭식형태는 Yeates 등(1993)을 따라 세균섭식성, 곰팡이섭식성으로 구분하였다. 미소절지동물은 툴그렌장치를 이용하여 300 mL의 토양을 96시간 동안 추출 후 광학현미경을 이용해 톡토기와 응애류로 분류하였다.

시비가 토양 화학성 및 미생물 PLFA에 미치는 영향을 알아보기 위해 최소유의차(least significant difference, LSD) 방법을 이용하여 처리간 비교하였다. 식물 생장과 토양화학성의 관계를 알아보기 위하여 피어슨 상관계수를 계산하였다. 미생물 PLFA에 근거하여 주요인분석(least significant difference, PCA)를 실시하였다. 모든 통계과정은 SAS9.1(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA)를 이용하여 수행하였다.

시비는 토양생태계를 교란하는 요소로서 무기질비료의 효과는 시비기간에 따라 달라질 수 있으나(Moscatelli

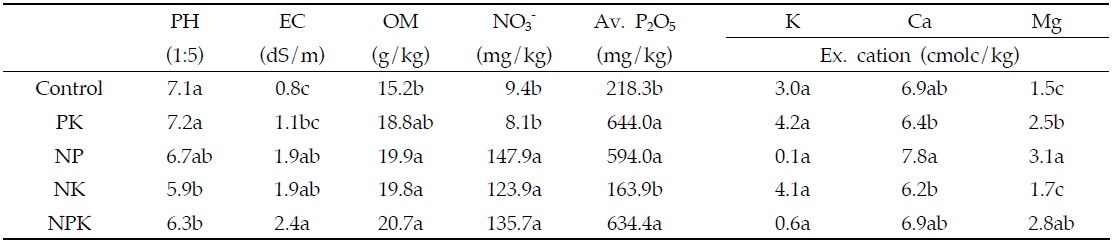

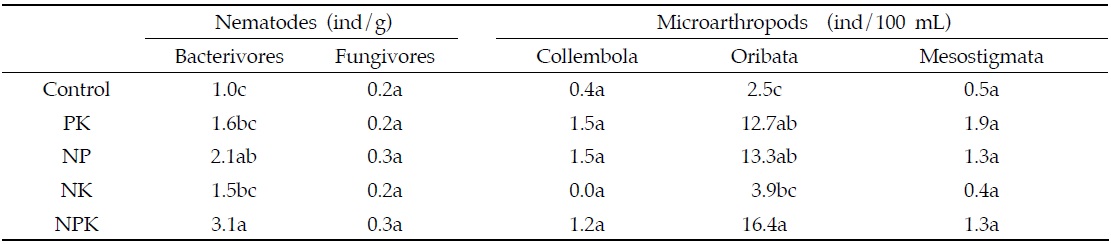

[Table 1.] Chemical properties of soils affected by fertilization

Chemical properties of soils affected by fertilization

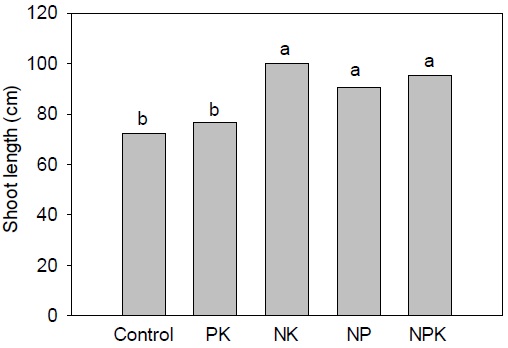

고추의 생장은 질소가 포함된 처리에 의해 증가하였다(Fig. 1). 질소시비는 식물 생장을 촉진해 이차적으로 토양 유기물을 증가시키는 효과가 있는 것으로 알려져 있으며(Olsson

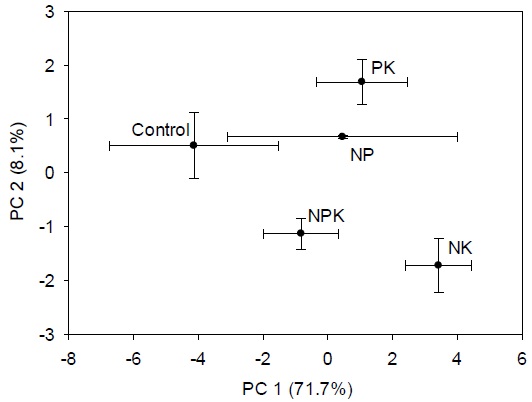

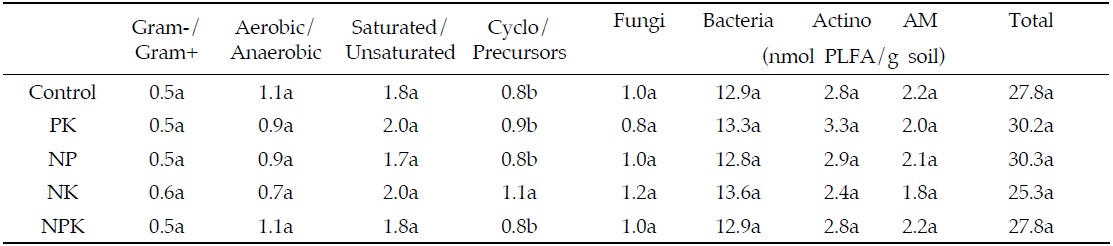

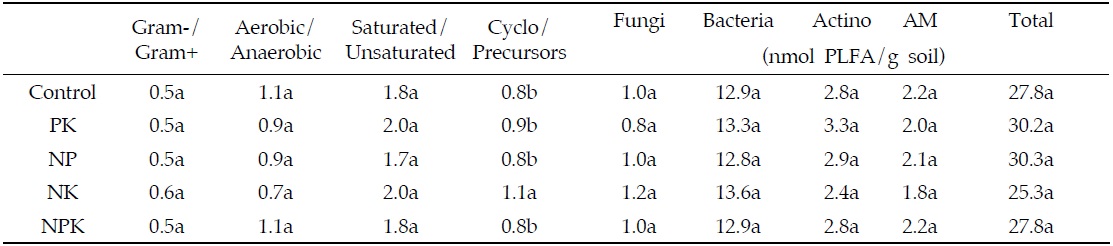

인지질지방산 결과에 대한 주요인 분석에서 처리구들은 PC1과 PC2에 의하여 분리되었으며, 이것은 시비의 조성이 미생물 군집구조에 영향을 미쳤음을 나타낸다(Fig. 2). 하지만 세균, 곰팡이, 방선균의 밀도를 나타내는 미생물 PLFA 수치는 대조구와 시비한 처리구 사이에 유의적인 차이가 없었다(Table 2). 미생물의 밀도와 활성은 유기물함량과 상관관계가 있기 때문에(Antisari

[Table 2.] Phopsholipid fatty acid indicators of microbial groups and environmental stress

Phopsholipid fatty acid indicators of microbial groups and environmental stress

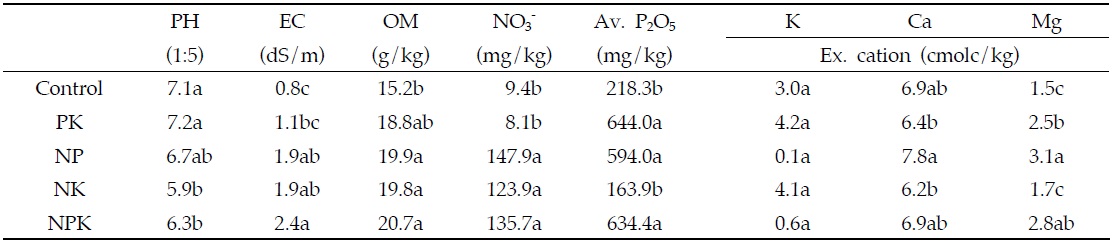

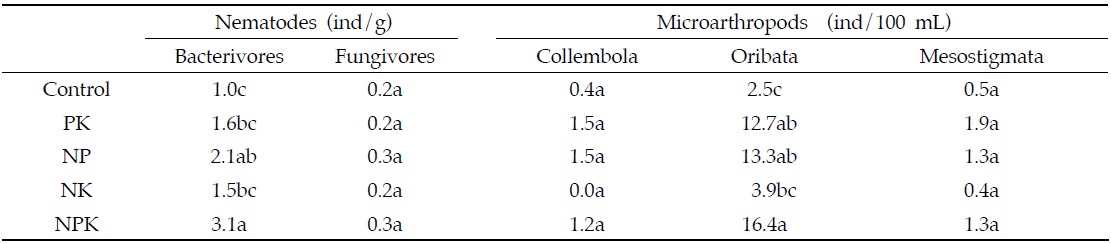

시비가 자활성 선충의 밀도에 미치는 영향은 섭식특성에 따라 다르게 나타났다. 세균섭식성 선충의 밀도는 NP와 NPK 처리구에서 증가하였으나, 곰팡이섭식성 선충의 밀도는 처리간 차이가 없었다(Table 3). NPK 시비가 세균섭식성선충의 밀도를 증가시킨다는 보고가 있었으며(Gruzdeva

[Table 3.] Abundance of nematodes and microarthropods affected by fertilization

Abundance of nematodes and microarthropods affected by fertilization

미소절지동물 중에서 톡토기의 밀도는 시비에 따른 차이가 없었지만, 날개응애의 밀도는 PK, NP, NPK 처리구에서 증가하였다(Table 3). 응애류의 밀도가 시비한 처리구에서 증가하였다는 점은 기존의 보고와 일치한다(Bird

토양생태계를 구성하는 먹이연쇄는 유기물을 분해하는 세균과 곰팡이를 기점으로 이를 섭식하는 미소동물로 이루어진다. 먹이연쇄 기능의 유지는 토양 건강성에 중요하다고 제안되어 왔으며(Ferris and Matute, 2003), 무기질비료의 시용은 유기물분해와 관련한 먹이망 구조를 약화시킬 수 있다는 염려도 있다(Li

세균섭식성 선충의 밀도가 대조구보다 NPK처리구에서 크게 높았지만 두 처리간 세균 밀도 차이가 적었다는 것에 주목할 필요가 있다. 이러한 결과는 질소 시비가 토양미생물과 선충에 대해 먹이연쇄반응 이외의 다른 기작으로 영향을 미쳤다는 것을 시사한다. Sarathchandra 등(2001)도 질소시비가 토양미생물 군집에 영향을 미치지 않고, 선충에만 영향을 미쳤다고 하였다. Forge와 Simard(2001)도 같은 결과를 보고하였고 이것은 미생물의 생산과 개체회전율을 반영한다고 하였다. 먹이연쇄관계인 미생물과 섭식자간에 양적 상관관계가 항상 나타나는 것은 아니다(Eo