People with tension-type headache generally take pain relievers, but long term dependency causes problems as well as side effects. The present study aimed to provide clinical evidence of herbal medicine for tension-type headache by systematic review of randomized controlled trials on the effect of herbal medicine for tension-type headache.

Randomized or quasi-randomized controlled trials that verified effects of herbal medicine intervention on patients with tension-type headache were included in the study. A literature search of English, Japanese, Chinese, Korean databases was performed. The selected literature were assessed by Jadad scale and Risk of Bias.

Herein, 40 reports were selected from a total of 157. Meta-analyses of 2 trials indicated that the effective rate was significantly higher in the herbal medicine treatment group, as compared to the placebo control (risk ratio: 1.49, 95% confidence interval (CI): 1.23 to 1.80, p<0.0001, I2=0%). Four trials that compared herbal medicine with routine care with routine care only group showed a significantly higher effective rate of benefits for herbal medicine with routine care, as compared to routine care only (RR: 1.57, 95% CI: 1.18 to 2.10, p=0.002, I2=0%).

The effective rate was significantly higher than control and adverse events were less in the treatment group. Pattern analysis (辨證) indicated that the studies on wind-fire pattern (風火證) were highest. Yougeun-bang (柔筋方) in prescription and Paeoniae Radix Alba (白芍藥) in medicinal herbs were most used. This finding could be widely utilized in future clinical practice and form the basis for the development of clinical practice guidelines in advance.

두통은 일상생활에서 누구나 한번쯤 경험하게 되는 통증으로 1962년에 최초로 두통분류를 위한 임시위원회(Ad hoc Committee on Classification of Headache)에 의하여 편두통, 근수축성 두통, 혼합형 두통 등으로 분류된 이후 국제두통학회(International Headache Society, 이하 IHS)에서는 1988년 일차성 두통과 이차성 두통을 구분하였고, 2004년판에서는 긴장성 두통을 비 빈발 일과성 긴장성 두통, 빈발 일과성 긴장성 두통 그리고 만성 긴장성 두통으로 보다 세부적으로 구분하였다. 긴장성두통의 특징적인 통증은 양측 측두근 부위나 후두부위에 조이거나 누르는 것 같은 통증으로 표현되곤 한다1).

긴장성두통을 만성적으로 가지고 있는 사람들은 쉽게 진통제를 복용하곤 한다. IHS에 따르면 비빈발성인 경우 아스피린, 아세트아미노펜, 이부프로펜, 나프록센 등의 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatoric drugs)를 필요할 때마다 복용하면 되지만, 매우 자주 발생하거나, 만성적인 경우는 이러한 NSAIDs 외에 좀더 근본적인 치료가 필요하며, 특히 두통약을 과다 복용하여 오히려 두통이 만성적으로 되는 경우가 많으므로 약물 남용이 확인되면 약물을 중단시켜야 한다고 권고하고 있다. 또한 두통 예방을 위해 항우울제를 복용할 수 있다고 권하나, Redillas 등2)은 강력한 습관성 약물은 가급적 피하는 것이 좋으며, 장기간 사용은 피하여야 한다고 하였다. 국내에서는 일반적으로 약물 투여와 신경 블록이 병행되고 있으나 그 효과에 대해 이견이 분분한 실정이다3). 또한 일부 항정신병약물 및 항우울제가 효과가 있기는 하지만 다양한 부작용이 나타날 수 있고 항정신병 약물이 두통을 예방하는 데에 효과적이지 않다는 주장도 있다4).

이에 긴장형 두통의 다양한 보완대체의학적 치료법에 대하여 연구가 이루어지고 있는데, 2015년에는 긴장형 두통에 대해 물리치료5)와 복합 수기치료6)가 효과적이라는 메타분석 연구결과가 이어서 발표되었다. 침치료의 경우 2009년 코크란 리뷰에서 효과적이라는 체계적 문헌고찰결과를 발표된 적 있으며, 이후에도 임상연구가 축적됨에 따라 체계적 문헌고찰 연구가 이어서 발표된 바 있다. 한약치료에 대해서는 아직 메타분석이나 체계적 문헌 고찰은 이루어진 적이 없었다.

긴장형 두통에 대한 국내 한의학계의 연구는 주로 임상증례보고(case report) 또는 증례모음(case series)이 많았다. 무작위배정 비교임상연구(randomized controlled clinical trial)로는 침치료에 대한 연구가 3편 있었으며, 한약치료에 대해서는 임상연구 및 메타분석이나 체계적 고찰 모두 이루어진 적이 없다.

따라서 본 연구에서는 현재까지 이루어진 긴장성 두통에 대한 한약치료의 무작위 대조군 비교임상연구에 대하여 체계적으로 고찰하여, 안전성과 유효성에 대하여 평가하려고 한다. 뿐만 아니라, 향후에 한약처방과 약물 개발에 응용할 수 있도록 기존 연구에서 어떤 한약 처방 및 단미가 많이 활용되었는지를 알아보려 한다. 또한 향후 임상에서의 적용 및 진료지침 개발에 응용할 수 있도록, 자주 진단되었던 변증을 파악하고, 해당 변증별로 많이 쓰인 한약 처방을 분석하려고 한다.

연구대상의 선정기준은 사람을 대상으로 한 무작위 대조군 연구(randomized controlled trial, RCT) 또는 반 무작위 대조군 연구(quasi randomized controlled trial, quasi-RCT) 모두 포함하였다. 단일군 전후비교연구는 제외하였다.

국제두통질환분류 제1판(ICHD-I, 1988, IHC), 제2판(ICHD-II, 2004, IHC), 국제질병분류(ICD, WHO 1993)에 의하여 긴장성두통으로 진단된 환자를 대상으로 한 연구를 포함하였다. ‘긴장성두통(TTH)’에는 만성긴장성두통(CTTH), 빈발 일과성 긴장성 두통(FETTH), 비 빈발 일과성 긴장성 두통(IETTH)이 포함된다. 진단기준의 출처가 명확하지 않으면서 두풍증, 신경성두통, 혈관신경통, 만성혈관긴장성두통을 대상으로 한 연구의 경우, 중국에서 해당 용어들이 긴장성두통과 혼재되어 사용되기는 하나, 통일된 진단기준이 없고 긴장성두통과 증상, 병리기전 면에서 완전히 일치하지 않는 경우도 있기 때문에 제외하였다.

또한 한약을 중재로 사용하여 긴장성두통 환자를 치료한 연구를 모두 포함하였다. 즉, 한약군과 양약 또는 위약 또는 대기군을 비교한 연구, 한약과 타치료(침구치료, 양약 등)병용군과 타치료 단독군을 비교한 연구, 한약과 타치료 병용군과 한약 단독군을 비교한 연구, 한약군 다른 한약군 비교한 연구를 포함하였다. 뒤의 두 가지 구조의 연구의 경우, 한약의 효과를 분석하는 데에는 포함되지 않았다.

또한 그 결과변수(outcome measures)로 다음 중 적어도 하나를 사용한 연구를 포함하였다; (1) 두통의 발생횟수, 지속시간, 발생일수 등 객관적 측정지표 (2) 두통의 강도를 측정한 주관적 측정지표 (3) 유효율.

검색원으로는 영문 데이터베이스 검색 사이트인 Pubmed, 중국 국내 데이터베이스 검색 사이트인 중국학술정보원(China National Infrastructure, CNKI), 일본 국내 데이터베이스 검색 사이트인 제이스테이지(j-STAGE, Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic), 국내 데이터베이스 검색 사이트인 국가과학기술정보센터(NDSL, National Digital Science Library), 전통의학 전문포털 오아시스(oasis), 한국전통지식포탈(Korean Traditional Knowledge Portal)을 활용하였다. 언어에는 제한을 두지 않았으며, 2015년 6월까지 출판된 논문을 대상으로 하였다. 책, 종설논문, 논평 및 회색문헌(비출판 자료, 인터넷자료)는 포함되지 않았다. 각 검색원별 검색전략은 다음과 같다.

1) CNKI

검색어: [(긴장성두통 OR 긴장형두통) (主题) OR (긴장성두통 OR 긴장형두통) (제목)] AND 中药 (主题) AND 随机 (全文)]

검색일: 2015.06.25.

2) Pubmed

검색어: (“Drugs, Chinese Herbal” [Mesh] OR “Plant Extracts” [Mesh] OR “Medicine, Chinese Traditional” [Mesh] OR “Plants, Medicinal” [Mesh] OR “Herbal Medicine” [Mesh] OR “Phytotherapy” [Mesh] OR “herbs” [All]) AND (“Tension-Type Headache” [Mesh] OR “Tension-Type Headache” [All])

검색일: 2015.07.18.

3) J-stage

검색어: [Article title] Tension type Headache AND [Full text] Randomized OR [Full text] Random

검색일: 2105.07.18.

4) 오아시스(oasis), 국가과학기술정보센터(NDSL), 한국전통지식포탈(Koreantk)

검색어: 긴장성 두통 OR 긴장형 두통

검색일: 2105.07.18.

독립된 두 명의 연구자가 1차로 제목(title)과 초록(abstract)을 보고 대상, 중재 및 연구구조상 관련없는 논문을 배제하고, 선정된 논문에 대하여 원문을 다운로드하여 다시 한 번 추가적인 정보를 얻어 포함기준에 맞지 않는 논문을 제외하였다. 의견이 불일치할 경우 두 명의 연구자간의 합의 및 제3의 연구자의 자문을 구하여 최종 포함여부를 결정하였다.

먼저 무작위로 3편의 문헌을 선정하여, 두 명의 연구자가 독립적으로 문헌을 평가하고 자료를 추출한 뒤 필요한 자료의 범위를 확정하였다. 이에 따라 연구의 구조와 크기, 연구의 대상, 진단명 및 진단도구, 유효성과 안전성에 대한 결과 변수 및 그 결과에 대한 정보를 추출하였다. 또한 변증을 시행했는지의 여부, 선정기준과 배제기준, 중재, 특히 변증을 시행했는지의 여부와 변증에 따라 한약처방이 달라졌는지의 여부, 한약처방의 종류와 제형 및 그 구성약물에 대한 정보도 추출하였다.

한국보건의료연구원에서는 자다드 척도(Jadad scale)과 같은 척도(scale) 도구는 점수의 의미가 불확실하며 척도 종류에 따라 결과가 달라지기 때문에, 비뚤림 위험의 특정 영역을 만족하는지 여부에 대하여 개별적으로 평가하는 비뚤림 위험 평가 도구(Cochrane’s Risk of Bias, RoB)와 같은 점검목록 도구(checlist)를 사용할 것을 추천하고 있으나7), 본 연구에서는 연구의 편의상 수정된 자다드 척도(the modified Jadad scale)로 모든 문헌을 평가한 뒤, 해당 점수가 3점 이상일 경우에만 다시 한 번 RoB 도구를 이용한 비뚤림 위험 측정을 시행하고, 메타분석에 포함하였다.

- 자다드 척도(Jadad scale): 자다드 척도는 Oxford quality scoring system이라고도 알려져 있으며, 1996년 Jadad8)에 의해 개발된, RCT 문헌을 평가하기 위한 척도로서, 평가점수가 0∼2점 사이는 문헌의 질이 낮은 것으로, 3∼5점 사이는 문헌의 질이 높은 것으로 평가한다9). 수정된 자다드 척도(the modified Jadad scale)은 1점부터 5점까지의 점수로 표현된다. 무작위배정에 1점, 무작위배정 방법이 적절할 경우 각각 1점을 부여하고, 환자 눈가림에 1점, 평가자 눈가림에 1점, 탈락자에 대한 언급이 있을 경우 1점을 부여한다. 3점은 중간 정도의 질의 RCT인 것으로 판단한다10).

- 코크란 비뚤림 위험(Cochrane’s Risk of Bias, RoB): RoB 도구는 체크리스트 방식과 영역평가 방식의 결합된 형태를 갖추고 있으며, 문항을 단순화한 반면에 같은 문항에 대한 주관적이거나 자의적인 답변의 가능성을 최소화하고 평가자의 연구방법론에 대한 이해도와 숙련도에 따른 평가 결과의 변동을 최소화하기 위한 노력을 기울여 만들어진 도구이다. 각 문항에 대하여 문헌의 본문에 어떠한 내용이 있는지에 따라 비뚤림 위험이 “높음(high risk of bias)”, “낮음(low risk of bias)”으로 판정한다. 무작위배정 비교임상 시험에서 비뚤림 종류는 선택 비뚤림, 실행 비뚤림, 결과 확인 비뚤림, 탈락 비뚤림, 보고 비뚤림의 다섯 가지이다. RoB 도구는 무작위 배정순서 생성, 배정순서 은폐, 참여자와 연구자의 눈가림, 결과 평가자의 눈가림, 불완전한 결과의 처리, 선택적 결과 보고, 잠재적인 다른 비뚤림 위험의 7가지 영역으로 평가한다11).

결과 합성은 Review Manager (RevMan) 5.3을 이용하였다. 고정 효과 모형을 이용하여 메타분석을 수행하였으며, 이분형 자료의 경우 상대위험도(Risk ratio, RR)와 양측 95% 신뢰구간(CI)을 이용하여 표시하였고, 연속형 자료의 경우 평균차(mean difference, MD) 또는 표준화 평균차(standardized mean difference, SMD)를 95% 신뢰구간과 함께 표시하였다. 개별 분석에서 이질성은 I2를 이용하여 나타내었다. 부작용의 발생률은 통계처리 없이 발생수만 나타내었다.

검색을 통해 CNKI에서 88편, Medline에서 14편, J-stage에서 19편, oasis 및 NDSL 37편이 검색되어, 중복된 문헌을 제외하고 총 157편의 문헌이 검색되었다. 독립된 두명의 연구자가 1차로 제목(title)과 초록(abstract)을 보고 대상, 중재 및 연구구조상 관련없는 논문을 배제하여 57편의 문헌이 선정되었다. 선정된 논문에 대하여 원문을 다운로드하여 다시 한 번 추가적인 정보를 얻어 포함기준에 맞지 않는 논문을 제외하였다. 제목은 다르지만 중복된 문헌이 1편이었으며, 단일군 전후대조 연구가 1편, 진단이 적합하지 않은 문헌이 15편으로 총 16편의 문헌이 제외되었다. 진단이 적합하지 않은 것은, 편두통을 대상으로 한 연구, 긴장성두통과 함께 편두통이나 고혈압성 두통이 포함된 연구, 진단도구가 언급되지 않았거나, ≪신경병학(神經病學)≫과 같이 진단기준으로 언급된 문헌을 명확히 확인할 수 없는 경우가 있었다. 최종적으로 40편의 문헌이 최종분석에 사용되었다(Fig. 1).

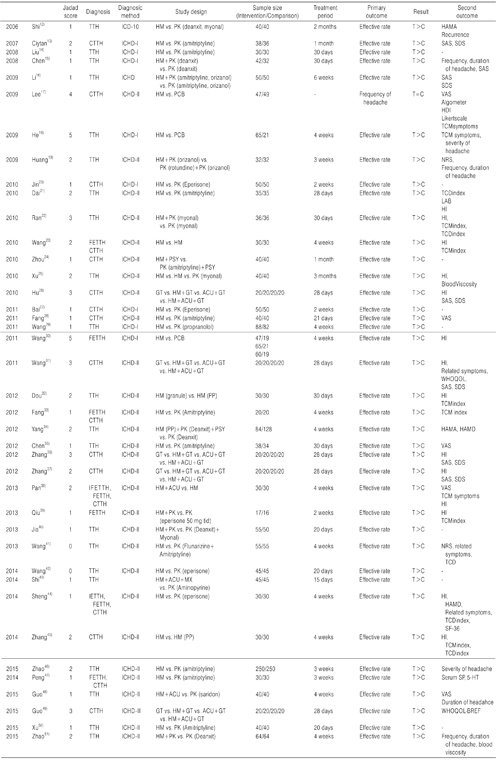

대부분 중국에서 수행된 연구였고(n=39), 1편은 한국에서 수행된 연구였다(n=1). 연구설계, 연구대상, 치료개입 및 대조군, 결과변수에 대해 다음에 서술하였다(Table 1).

[Table 1.] Analysis of Articles

Analysis of Articles

1) 연구설계

한약치료군과 양약치료군(적극적 대조군)의 비교 연구가 가장 높은 빈도를 차지했으며(n=17), 다음으로 한약과 양약의 병용 치료군과 양약 단독복용군을 비교한 연구(n=7), 한약치료군과 위약 복용군(플라시보 대조군)을 비교한 연구(n=3) 순으로 많았다. 이외에 한약과 양약의 병용투여군과, 심리치료와 양약의 병용군을 비교한 연구(n=1), 한약과 침(뜸)의 복합 치료군과 양약 치료군을 비교한 연구(n=2), 한약과 침의 복합 치료군과 한약 치료군을 비교한 연구(n=1), 한약과 다른 한약을 비교한 연구(n=3)가 있었다.

3-arm study가 1편으로 한약 치료군, 다른 한약 치료군, 양약 치료군을 비교하였고, 4-arm study가 5편이었는데 모두 일반 치료군, 한약과 일반치료의 병용군, 침과 일반침의 병용군, 한약과 침과 일반치료의 병용군을 비교한 연구였다.

연구대상자 수는 33명에서 500명으로 다양했으며 평균 98.925명이었다.

2) 대상

(1) 진단도구 및 진단명: 진단도구는 대부분 국제두통 분류 제2판(International Classification of Headache Disorder-II, ICHD-II)를 이용하였고, 일부 연구에서 국제두통분류 제 1판(ICHD-I)을 이용하였으며, 1편에서만 ICD-10(10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 질병 및 관련 건강 문제의 국제 통계 분류 제 10차 개정판)을 사용하였다. 22편에서는 긴장성두통을 모두 포함하였고, 12편에서는 만성긴장성두통만 포함하였으며, 2편에서는 반복 빈발성 긴장성두통만 포함하였고, 3편에서는 반복 빈발성 긴장성두통과 만성긴장성두통을 포함하였다.

(2) 선정기준 및 배제기준: 변증을 선정기준에 포함한 연구는 5편이었으며 자세한 것은 아래에서 다룰 것이다. 연구구조상 이차성 두통을 배제하기 위한 뇌 컴퓨터단층촬영(Brain computed tomography, Brain-CT), 뇌혈류초음파(Transcranial doppler, TCD) 검사 등을 시행한 경우가 있었으며, 자기평가 불안지수(Self-rating anxiety scale, SAS), 자기평가 우울지수(Self-rating depression scale, SDS), 해밀턴 우울 평가 척도(Hamilton depression rating scale, HAM-D) 등의 척도평가를 통해 우울장애나 불안장애가 의심되는 경우(SAS>60, SDS>60, HAMD>20) 배제하기도 하였다.

3) 치료개입 및 대조군

(1) 치료기간: 치료기간은 2주에서 6주까지 분포하였으나 대부분 4주나 1달로, 평균 28.4일이었다. 사용된 한약의 제형, 처방, 약재, 변증별 사용 등의 특성에 대하여는 아래에서 따로 다룰 것이다.

(2) 다른 치료의 병용: 한약과 양약 또는 한약과 위약을 비교한 연구에서, 치료기간 중 진통제를 중단하도록 한 연구도 있었고, 심할 때에 특정 종류의 진통제(이부브로펜) 또는 평소 복용하던 진통제를 복용하고 기록하도록 한 연구도 있었다. 교육, 심리치료, 방송공(기공)을 겸하거나(n=5), 우울과 불안을 감소시키는 것을 목적으로 하여 심리치료를 겸한 경우도 있었다(n=1). 침치료를 겸한 경우, 태양(EXHN-5), 두유(ST-8), 풍지(GB-20), 목 주위의 협척(M-BW-35), 신문(HE-7), 족삼리(ST-36), 태충(LI-3), 백회(DU-20), 아시혈 등을 자침하였다.

(3) 대조군: 대조군은 상술했듯 양약치료군이 가장 많았는데(n=28), 그 중에서도 amitriptyline이 가장 흔하게 사용되었으며(n=12), 다음으로 eperisone (n=5), deanxit (n=5), myonal (n=4), orizanol (n=2), saridon (n=1), propranolol(n=1), flunarizine (n=1) 등이 사용되었다(중복 사용한 경우가 있어 n수의 합이 28보다 큼). 교육, 심리치료, 방송공(기공)을 대조군으로 사용한 연구도 있었다(n=5).

4) 결과변수

중국에서 수행된 모든 연구는 주 측정 결과변수가 ‘유효율’이었으며, 39편 중 32편에서는 치료군이 대조군에 비하여 유의하게 유효율이 더 높은 결과를 나타내었다. 이외에 많이 사용된 결과변수 지표로는 두통발생일수, 강도, 지속시간, 부위 등을 종합적으로 평가하여 나타내는 ‘두통지수’(

1) 수정 자다드 척도(modified Jadad scale)을 이용한 평가

본 연구에 포함된 40개의 문헌에 대하여 수정 자다드 척도로 평가한 결과, 20편의 연구가 1점, 12편의 연구가 2점을 받았으며 3점 이상에 해당하는 문헌은 8개에 불과했다. 특히 무작위 배정의 과정이 명확히 서술되어 있지 않으며, 대상자와 수행자, 평가자 눈가림에 대한 언급이 부족한 연구가 대부분이었다. 탈락자에 대한 적절한 언급이 있는 연구는 9편이었다.

2) 코크란 비뚤림 위험(Cochrane’s Risk of Bias, RoB)를 이용한 평가

수정 자다드 척도 점수 3점 이상인 8편의 연구에 대해서 만 다시 한 번 RoB를 수행하고, 메타분석에 포함하였다. 난수표를 이용하여 무작위 순서를 생성한 연구가 대부분으로, 해당 과정에서는 비뚤림 위험이 낮았지만, 배정순서 은폐와 눈가림 과정에 대한 언급이 없거나 부적절하여 해당 과정에서의 비뚤림 위험이 높았다. 특히 2편(Lee 2009, He 2009)의 연구를 제외하고는, 이중 맹검을 시행하였다는 언급이 있는 연구에서조차 적절한 눈가림 과정에 대한 언급이 없어 비뚤림 위험이 높은 것으로 판단하였다. 반면, 대부분의 연구에서 탈락자에 대한 적절한 언급이 있어 탈락 비뚤림 위험은 낮은 것으로 나타났다. 선택적 보고에 따른 보고 비뚤림 위험은 측정하기 어려운 연구가 많았다(Fig. 2).

유효성을 평가하기 위한 양적 합성에 포함된 연구는 총 8편으로, 이 중 4편의 연구는 일반치료 vs. 한약+일반치료 vs. 침+일반치료 vs. 한약+침+일반치료군을 비교한 4-arm study였으며, 1편의 연구는 한약과 양약(myonal) 병용군과 양약(myonal)군을 비교하였고, 3편의 연구는 한약군과 위약군을 비교한 연구였다. 4-arm study도 본 연구에서는 결과 합성을 위하여 일반치료와 한약+일반치료군의 비교값만 사용하였다.

1) 한약 vs. 위약

중국에서 수행된 연구가 2편, 한국에서 수행된 연구가 1편 포함되었다. He는 간화상염 환자를 대상으로 청간사화지통탕을, Wang ZW는 간화상염/간양화풍/간울혈어 환자를 대상으로 각각 그에 맞는 처방을 복용하도록 한 결과, 치료군의 유효율이 플라시보 대조군에 비하여 유의하게 높았다(RR: 1.49, 95% CI: 1.23 to 1.80, p<0.0001, I2=0%) (Fig. 3). 이휘용은 변증에 상관없이 청상견통탕을 처방하였으며, 치료군의 두통 강도(VAS)가 플라시보 대조군에 비하여 더 많이 감소하였지만 유의한 차이가 없었다(MD: 1.21, 95% CI: −5.25 to 7.67). 두통일수도 더 많이 감소하였지만 유의한 차이가 없었다(MD: −0.13).

2) 한약+양약 vs. 양약

중국에서 수행된 연구가 1편 포함되었다. 간울혈어담조(肝鬱血瘀痰阻) 환자를 대상으로 한 연구에서, 소간해울개규방(疏肝解鬱開竅方) 과립과 미오날정(myonal tab., eperisone hydrochloride) 병용군은 미오날정 단독복용군에 비하여 유효율이 유의하게 높았다(RR: 1.17, 95% CI: 0.98 to 1.40, p=0.08) (Fig. 4).

3) 한약+일반치료 vs. 일반치료

중국에서 수행된 연구가 4편 포함되었다. 4편의 연구설계가 비슷하였는데, 80명의 대상자를 각각 일반치료(심리치료, 교육, 방송공) 대조군, 일반치료와 침치료 병용군, 일반치료와 한약치료 병용군, 일반치료와 한약치료와 침치료 병용군 각각 20명씩 4군으로 나누었다. Hu는 풍담증(風痰證)환자에게 유근방 합 소풍화담방(柔筋方 合 疏風化痰方)을, Wang CX는 풍어증(風瘀證) 환자에게 유근방 합 소풍화담방(柔筋方 合 疏風化痰方)을, Zhang은 기혈휴허후(氣血虧虛證) 환자에게 유근방 합 익기양혈방(柔筋方 合 益氣養血方)을, Guo는 변증에 상관없이 유근방 합 익기양혈방(柔筋方 合 益氣養血方)을 처방하였다. 그 결과 일반치료와 한약의 병용군이 일반치료 대조군에 비하여 유효율이 유의하게 더 높았다(RR: 1.57, 95% CI: 1.18 to 2.10, p=0.002, I2=0%) (Fig. 5).

4) 한약+침치료+일반치료 vs. 침치료+일반치료

위와 같은 연구에서 일반치료, 침치료, 한약치료 병용군은 일반치료와 침치료 병용군에 비하여 유효율이 더 유의하게 높았다(RR: 1.14, 95% CI: 0.96 to 1.35, p=0.13, I2=0%) (Fig. 6).

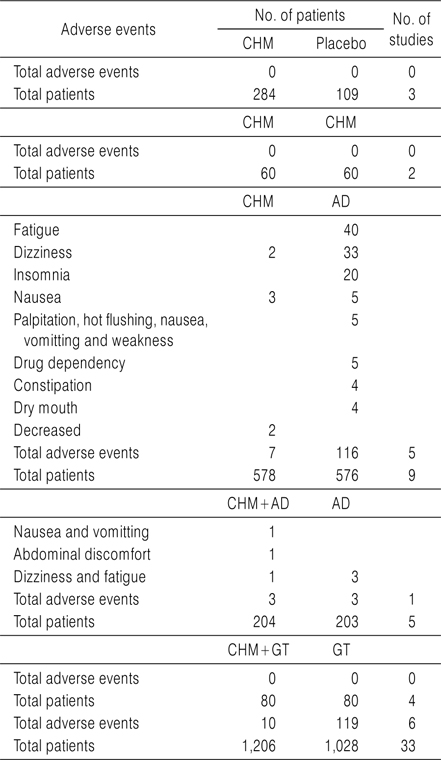

본 연구에서 분석의 대상으로 한 40편의 연구 중 16편에서는 부작용 여부에 대한 언급이 없었고, 부작용 여부에 대하여 연급한 연구는 총 24편이었다. 그 중 18편에서는 부작용이 전혀 발생하지 않았다고 보고하였는데, 특히 한약치료군과 플라시보 대조군을 비교한 연구(3편), 한약치료군과 다른 한약을 이용한 대조군을 비교한 연구(2편), 한약치료와 일반치료의 병용군과 일반치료 대조군을 비교한 연구(4편)에서는 부작용이 전혀 발견되지 않았다고 보고되었다. 한약과 양약의 병용군과 양약 대조군을 비교한 3편의 연구 중 2편에서는 부작용이 발생하지 않았다고 보고하였으며, 1편에서 부작용이 있었다고 보고되었는데, 양약 대조군에서는어지러움 및 피로감이 3건 발생하였고, 한약 치료군에서는 오심구토, 복부불편감, 어지러움 및 피로감이 1건씩 발생하였다. 한약치료군와 양약 대조군을 비교한 9편의 연구 중 4편에서는 부작용이 발생하지 않았다고 보고하였으며, 4편에서 부작용이 있었다고 보고되었는데, 양약 대조군에서는 피로감 40건, 어지러움 33건, 불면 20건, 오심 5건, 심계항진 및 오심구토 5건, 의존성 5건 등을 포함하여 116건의 부작용이 발생한 반면 한약 치료군에서는 어지러움, 오심, 식사량 감소가 각각 2건, 3건, 2건씩 발생했다(Table 2).

Adverse Events

1) 긴장성 두통의 변증 및 변증도구

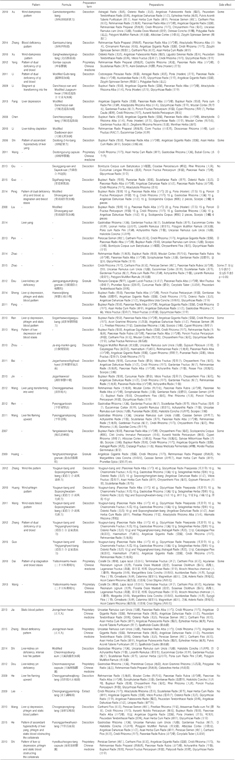

28편의 연구에서는 어떤 방식으로든 변증을 사용하였다. 포함기준에 특정 변증의 환자만 포함한 연구가 21편이었고 포함기준으로 두지는 않았으나 처방시 환자별로 기본방에 수증가감하여 처방한 연구가 7편이었다. 특정 변증의 환자만 포함한 연구 중에서도 환자별로 다시 세부적으로 수증가 감한 연구들도 있었다. 환자군의 모집이나 약재의 선택에 있어 변증을 고려하지 않은 연구는 12편이었다. 변증의 사용여부 및 포함기준으로 사용된 변증과 변증도구, 그에 따른 처방 및 제형과 처방구성을 Table 3에 나타내었다.

[Table 3.] Analysis of Articles Using ‘Pattern Identification (辨證)’

Analysis of Articles Using ‘Pattern Identification (辨證)’

변증을 위한 도구는, 두풍증의 진단 및 평가기준(≪頭風診斷與療效評定標准≫, 國家中醫藥管理局, 1992), 중약 신약 임상연구 지침(≪中藥新藥臨床研究指導原則(試行)≫, 2002), 중의 병증 진단 및 평가기준(≪中醫病症診斷療效標准≫, 1994), 중의 임상진료용어집≪中醫臨床診療術語≫, 國家技術監督局, 1997), 중의증후 진단 및 치료기준(≪中醫證證辨治規範≫), 임상 질환 진단기준 및 호전도 평가기준 제2판(≪臨床疾病診斷依據治愈好轉標准第二版≫), 중의내 과학(≪中醫內科學≫)의 7가지에 달한다. 이 중 ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫이 9건으로 가장 많이 사용되었으며, ≪중약 신약 임상연구 지도원칙≫이 3건, ≪중의내과학≫이 2건 사용되었고 다른 기준들은 1∼2번씩 사용되었다. 가장 많이 사용된 변증도구는 ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫인데, 두풍증(頭風證)은 한의학적 용어로, 서양의학적 용어인 긴장성 두통과는 진단기준이 다르지만, 한의학적 진단 및 치료를 위하여 긴장성 두통과 유사한 한의 증후인 두풍증의 범주에서 긴장성 두통을 이해하고, 변증진단 및 치료하였던 것으로 보인다. (

2) 변증 경향성

전체 변증들의 경향성을 파악하기 위하여, 가장 많이 활용된 ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫에 따라 긴장성 두통의 변증을 풍화증(風火證), 풍담증(風痰證), 풍어증(風瘀證), 양허한응증(陽虛寒凝證), 기혈양허증(氣血两虛證)의 5가지 범주로 나누어 이해해 보았다. 그 결과 21편 중 풍화증(風火證)를 대상으로 한 연구가 11편, 풍어증(風瘀證), 기혈양허증(氣血两虛證), 풍담증(風痰證)를 대상으로 한 연구가 각각 4편, 4편, 3편 있었으며, 풍담증(風痰證) 및 풍어증(風瘀證)를 동시에 가지고 있는 사람을 대상으로 한 연구도 4편이 있었다. 양허한응증(陽虛寒凝證)를 대상으로 한 연구는 없었다.

서의진단과 중의진단을 나누어 제시하고, 중의진단 안에 다시 병명진단과 중후진단(변증진단)을 분리하여 서술한 경우도 많이 있었는데, ≪중의 병증 진단 및 평가기준(中醫病症診斷療效標准)≫과 같은 경우 병명진단과 증후진단에 동시에 활용되기도 하였다. 치료결과 평가도구로는 ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫ 등이 사용되었다.

3) 처방의 경향성

[한약제형] 8편에서 중성약을 사용하였고, 1편에서는 엑스제제가 사용되었으며, 나머지 31편에서는 탕이나 과립의 형태의 한약을 사용하였다.

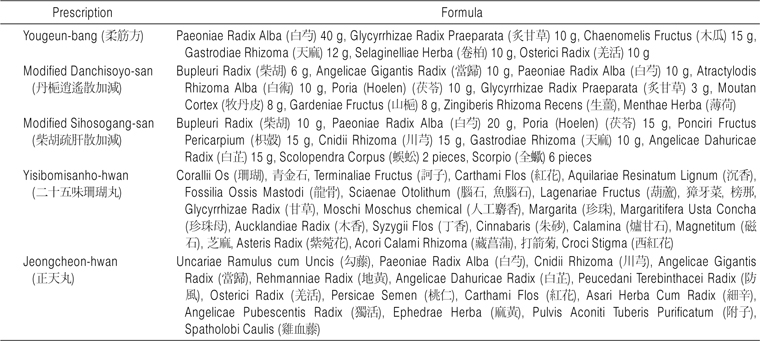

[사용된 한약처방] 2회 이상 사용된 한약 처방은 유근방(n=5), 단치소요산 (n=3), 시호소간산가감(n=2), 이십오미산호환(n=2), 정천환(n=2)이었다. 이 중 이십오미산호환과 정천환은 중성약이며, 다른 처방은 탕약이다. 특히 유근방은 소풍청담방, 소풍화담방, 익기양혈방과 합방하여 사용하였다. 다용된 처방의 구성약물을 Table 4에 나타내었다.

[Table 4.] 5 Major Prescriptions for Headache and Herbal Materials that Constitute the Prescriptions

5 Major Prescriptions for Headache and Herbal Materials that Constitute the Prescriptions

4) 한약재의 경향성

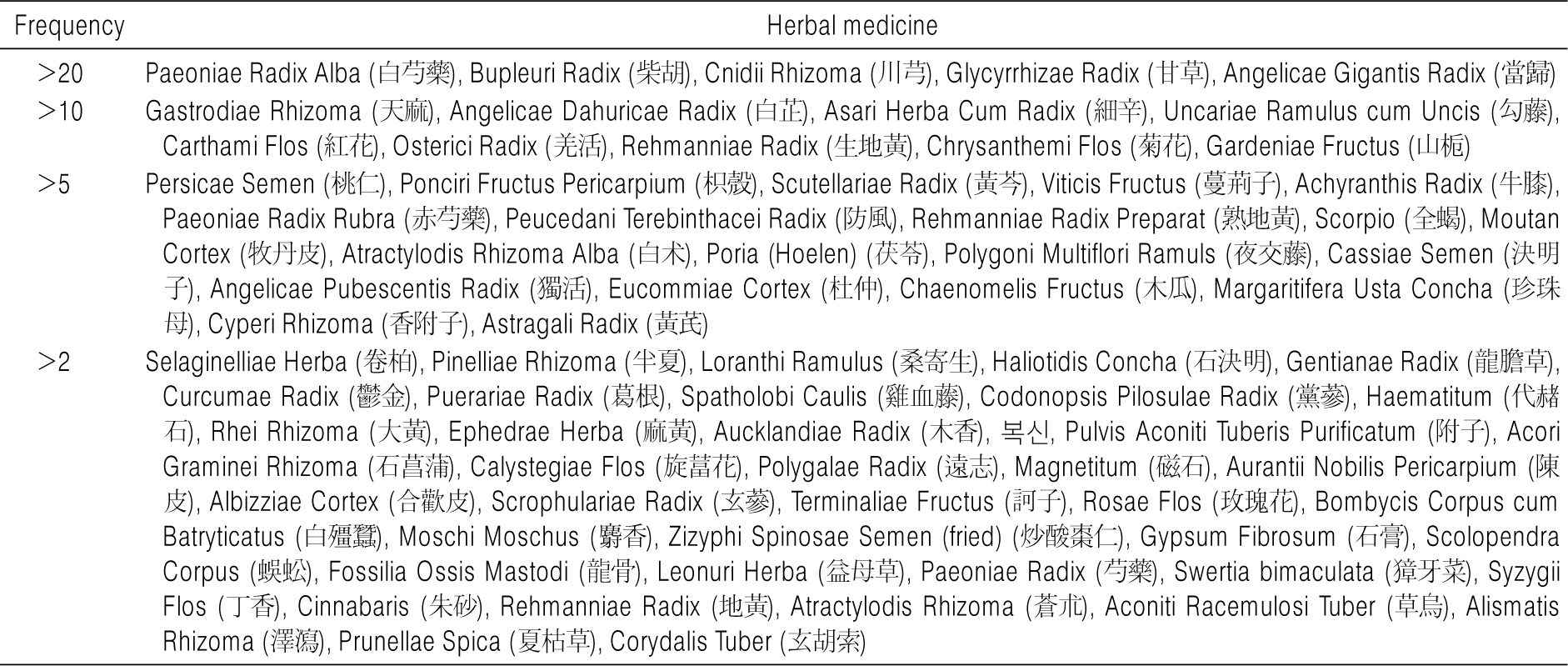

20회 이상 등장하는 한약재는 백작약, 시호, 천궁, 감초, 당귀 5가지 약재였다. 10회 이상 등장하는 한약재는 천마, 백지, 세신, 조구등, 홍화 강활, 생지황, 국화, 치자의 10가지 약재였다. 이외에 다용된 한약 약재는 다음 표와 같다(Table 5, Fig. 7).

[Table 5.] Frequency of Herbal Materials that Constitute the Intervention Prescriptions

Frequency of Herbal Materials that Constitute the Intervention Prescriptions

5) 변증별 처방 및 한약재 특징

[변증별 처방 사용의 특징] 풍화증(風火證)에서는 단치소요산(가감)이 2회, 천마를 군약으로 하는 처방 및 중성약이 4회, 생지황을 군약으로 하는 처방이 2회 사용되었다. 풍어증(風瘀證) 및 풍담증(風痰證)에서는 시호를 군약으로 하는 처방이 4회, 도인 홍화를 군약으로 하는 처방이 2회 사용되었다. 기혈양허증(氣血兩虛證)에서는 가미사물탕, 귀비탕가감, 유근방 합 익기양혈방, 중성약인 정천환이 사용되었다.

[변증별 한약재 사용 특징] 풍화증(風火證)에서는 국화, 천마, 황금이, 풍어증(風瘀證) 및 풍담증(風痰證)에서는 도인, 홍화, 반하가 많이 사용되었다.

유효성을 평가하기 위하여 메타분석에 포함된 8편의 RCT를 분석한 결과 다음과 같이 결론을 내릴 수 있다.

− 한약 단독치료는 일부 환자에서 효과적이라는 근거가 있다.

− 양약 치료, 일반치료(심리치료, 교육, 방송공), 또는 일반치료와 침치료의 병용치료에 비하여, 해당 치료에 한약을 병용할 경우 더 효과적이라는 근거가 있다.

안전성의 평가 결과 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다.

− 한약 치료는 양약에 비하여 더 안전하며, 심각한 부작용이 없다.

따라서, 한약 치료는 안전하며 효과적이므로 단독 사용 또는 다른 치료에 병용하여 사용될 필요가 있다. 특히 긴장성 두통은 삶의 질을 낮추며, 진통제의 과다사용 또한 문제가 되므로, 향후 긴장성 두통의 해소에 도움을 주기 위하여 한약치료를 더욱 적극적으로 도입하고 연구할 필요가 있다.

임상현장에서 긴장성 두통에 대한 한약치료는 이미 많이 이루어지고 있는 실정으로, 임상에서의 치료효과를 높이기 위하여 세밀한 분류와 그에 적합한 치료를 선택하는 데에 도움을 주기 위한 자료를 축적하는 것은 필수적인 과정이다.

한의학에서는 황제내경

본 연구에 포함된 40편 중 12편의 연구에서는 변증을 고려하지 않았으며, 21편의 연구에서는 특정 변증의 환자들만을 대상으로 하여 연구를 수행하였다. 이에 따르면, 중국에서는 ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫으로 변증하는 경우가 가장 많았다. 두풍증(頭風證)은 한의학적 용어로, 서양의학적 용어인 긴장성 두통과는 진단기준이 다르지만, 한의학적 진단 및 치료를 위하여 긴장성 두통과 유사한 한의 증후인 두풍증의 범주에서 긴장성 두통을 이해하고, 변증진단 및 치료하였던 것으로 보인다.

현재 국내에서는 한방순환신경내과학53)에서는 두통을 풍한두통, 풍열두통, 풍습두통, 간양상항두통, 신허두통, 기허두통, 혈허두통, 습담두통, 어혈두통, 열궐두통의 10가지고 분류하고 있으며, 동의신경정신과학54)에서는 풍한두통, 풍열두통, 풍습두통, 간양두통, 혈허두통, 담탁두통, 신허두통, 어혈두통의 8가지로 분류하고 있어, 그 변증이 일치되지 않고 있다. 이55)에 따르면, 여러 변증체계를 종합하여 주요한 8개 변증으로 분류하고 설문한 결과, 인자분석을 통해 10가지 패턴의 유형이 발견되었다. 특히 간양두통, 혈허두통, 담음두통이 혼재된 양상이 압도적으로 많았으며(고유값(Eigen value) 10.660), 이는 기의 정체에 의해 유발되는 두통의 양상으로 생각된다고 하였다. 다음으로는 풍열두통에 대한 내용이 많았다고 한다(고유값(Eigen value) 2.876). 이는 ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫을 사용했을 때, 풍담증과 풍어증 양상을 대상으로 한 연구가 11편, 풍화증 양상을 대상으로 한 연구가 12편이었던 본 문헌에서의 분석과 비슷한 면이 있다. 반면 양허한응증을 대상으로 한 연구는 없어, 변증체계가 적절한지 재고해볼 필요가 있으며, 이러한 고찰을 바탕으로 하여, 임상에서 사용 가능하며 실질적으로 도움이 되는 변증체계의 확립이 필요해 보인다.

박56)에 따르면, 긴장성 두통은 외감(外感)보다는 내상(內傷)으로 인한 두통에 가장 가까우며, 간(肝), 비(脾), 신(腎)의 병변과 관계가 있다고 하며 간양상항(肝陽上航), 기울화화(氣鬱化火), 신수부족(腎水不足), 간신음허(肝腎陰虛) 등의 병리로 긴장성 두통을 설명하였다. 즉 두통 치료를 위해서는 평간식풍(平肝熄風), 청간사화(淸肝瀉火), 소간해울(疏肝解鬱), 양혈유간(養血柔肝), 이기활혈(理氣活血) 등의 치법을 적절하게 활용할 필요가 있다. 본 연구에 포함된 문헌에서는 유근방, 단치소요산, 시호소간산가감이 많이 사용되었고 약재로는 백작약, 시호, 천궁, 감초, 당귀, 천마, 백지, 세신, 조구등, 홍화 강활, 생지황, 국화, 치자 등이 많이 사용된 것으로 조사되었는데, 이는 박56)의 고찰과 일치하며, 긴장성 두통에 위의 처방 및 약재들을 일차 선택 약물로 활용해볼 수 있을 것으로 생각된다. 또한 변증별로 많이 사용된 결과에 따라, 풍화증(風火證)에는 단치소요산(가감), 생지황, 국화, 황금을 위주로 하는 처방을 일차 선택 약물로, 풍어증(風瘀證) 및 풍담증(風痰證)에서는 시호, 도인, 홍화, 반하를 위주로 하는 처방을 일차 선택 약물로 활용해볼 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구의 한계점은 다음과 같다. 첫째 시간 및 인력의 한계상 검색어 선정 과정이 엄밀하지 못했던 문제가 있다. 둘째 전반적인 문헌의 질이 낮았다. 40편의 문헌 중 32편의 연구가 1점 또는 2점에 해당하여 개별 연구의 질이 낮아 양적 근거 합성에 포함되지 않았다. 그 결과 양적 근거 합성에 사용된 연구가 8편, 총 805명으로 전체 연구에 비하여 적은 편이었다. 또한 해당 연구들도 배정순서 은폐, 대상자와 평가자의 눈가림에서 비뚤림 위험이 높아 해당 근거를 일반화하기 어려운 문제가 있었다. 물론 독특한 맛과 향을 내는 한약의 특성상 대상자의 눈가림을 시행하기 어려운 측면이 있으며, 플라시보 한약의 개발이 거의 되어 있지 않으며 그마저도 재료비가 상대적으로 고가이므로 현실적으로 플라시보 한약을 이용한 대조군 연구가 어려운 실정이 있다. 그러나 대상자의 눈가림은 논외로 하더라도, 무작위 배정과 배정순서 은폐, 평가자의 눈가림, 탈락자 보고, 보고 과정에서의 비뚤림을 최소화하기 위하여 방법론상의 문제점을 보완한 높은 질의 임상연구가 필요할 것이다. 특히 많은 중국의 연구 논문들이 무작위 배정(隨機), 이중 맹검(雙盲)이라고 표기하였으나 무작위 배정과 맹검의 방법론은 논하지 않고 있어 보고 양식이 수정될 필요가 있어 보인다. 또한 탈락자 보고 내용이 없거나, 대단위 연구에서 탈락자가 전혀 없는 연구도 많아, 논문의 신뢰성이 떨어지기도 한다. 셋째 본 연구에서 포함된 총 40편 중 대부분의 문헌이 중국어를 이용하여 중국에서 출판된 문헌으로, 언어 편향이 존재하며, 시간상 본 논문에서는 분석하지 못하였으나 출판 편향의 가능성이 있으며 추후 분석을 시행할 필요가 있다.

향후 본 연구결과를 토대로 긴장성 두통에 대한 한약처방과 약물 개발이 적극적으로 이루어질 필요가 있으며, 또한 임상에서의 적용 및 진료지침 개발을 통해 근거에 기반하고 효과적인 치료를 도모할 필요가 있을 것이다.

1. 메타분석에 포함된 8편의 RCT를 분석한 결과, 한약 단독치료는 일부 환자에서 효과적이라는 근거가 있다.

2. 메타분석에 포함된 8편의 RCT를 분석한 결과, 양약 치료, 일반치료(심리치료, 교육, 방송공), 또는 일반치료와 침치료의 병용치료에 비하여, 해당 치료에 한약을 병용할 경우 더 효과적이라는 근거가 있다.

3. 안전성 및 부작용에 대한 언급이 있는 24편의 RCT를 분석한 결과, 한약 치료는 양약에 비하여 더 안전하며, 심각한 부작용이 없다.

4. 질적 분석에 포함된 40편의 RCT를 분석한 결과, 가장 많이 사용된 처방은 유근방(n=5)과 단치소요산(n=3)이었으며, 20회 이상 사용된 한약재는 백작약, 시호, 천궁, 감초, 당귀였다.

5. 변증을 고려한 21편의 RCT를 분석한 결과, ≪두풍증의 진단 및 평가기준≫으로 변증하는 경우가 가장 많았고, 풍화증(風火證), 풍담증(風痰證), 풍어증(風瘀證), 양허한응증(陽虛寒凝證), 기혈양허증(氣血兩虛證)의 5가지 범주 중에서 풍화증(風火證)를 대상으로 한 연구가 11편으로 가장 많았다.

6. 변증을 고려한 21편의 RCT를 분석한 결과, 풍화증(風火證)에는 단치소요산(가감), 생지황, 국화, 황금을 위주로 하는 처방을 일차 선택 약물로, 풍어증(風瘀證) 및 풍담증(風痰證)에서는 시호, 도인, 홍화, 반하를 일차 선택 약물로 활용해볼 수 있다.

7. 40편의 RCT 중 32편의 연구가 Jadad score 1점 또는 2점에 해당하는 등 개별 연구의 질이 낮아, 추후 방법론적으로 개선된 연구가 이루어질 필요가 있다.