본 연구에서는 편집성 성격경향자들의 어머니 양육행동 및 애착에 대해 탐색하고자 하였다. 대학생 580명을 대상으로 편집성 성격장애 척도(PAI-PAR), 부모양육행동척도(PBI), 자기보고형 애착유형척도(SAS) 설문지를 실시한 후, 편집성 성격경향집단과 비편집성 성격경향집단 간 어머니 양육행동 및 애착의 평균차이 검증을 위한 t-test, 어머니 양육행동과 애착이 편집성 성격경향에 미치는 영향과 애착의 매개효과를 살펴보기 위해 Baron과 Kenny(1986)의 3단계 절차를 따라 회귀분석을 실시하였다. 연구 결과, 대학생 편집성 성격경향 집단은 비편집 성격경향 집단에 비해 학대, 비일관성, 과잉간섭과 같은 어머니의 부정적인 양육행동을 높게 지각하였고 애정, 감독, 합리적 설명과 같은 긍정적인 양육행동은 낮게 지각하였다. 애착 측면에서도 편집성 성격경향 집단은 비편집 성격경향 집단에 비해 안정형 애착은 낮게, 두려움-회피형 애착, 몰입형 애착, 그리고 무시-회피형 애착이 높았다. 마지막으로, 어머니 양육행동과 편집성 성격경향 간의 애착의 매개변인 효과를 검증하기 위해 회귀분석을 실시한 결과, 애착은 어머니의 양육행동과 편집성 성격경향을 효과적으로 매개하였는데, 특히, 어머니 양육행동은 애착 유형 중 두려움-회피형 애착과 몰입형 애착 유형을 매개로 하여 편집성 성격경향에 영향을 주는 것으로 나타났다. 마지막으로 본 연구의 시사점과 제한점, 추후 연구 방향을 논의하였다.

Paranoid Features Scale, Self-report Attachment Style and the Parenting Behavior Inventory were administered to 580 college students, and the paranoid and non-paranoid students were selected according to the scores of the Paranoid Features Scale. The study compared the perceived parenting behaviors and the attachment styles between paranoid personality tendency group and non-paranoid personality tendency group. In perceived parenting behaviors, paranoid personality tendency showed close relation to lack of affection, abuse, overinterference, inconsistency or negligence of the perceived parenting behaviors in childhood. Paranoid Personality group showed more fearful-dismissing attachment style and preoccupied attachment style, less secure attachment style than the non-paranoid students. And the study investigated the mediating effect of attachment on the above relationship It was found that fearful-dismissing attachment style and preoccupied attachment style mediated the relationship between parenting behaviors and paranoid personality tendency. The suggestions and the limitations of this study, and the directions for the future study were discussed.

본 연구의 참가자는 충남 소재 S 대학교에서 심리학과 관련 강의를 수강하는 대학생 600명을 대상으로 편집성 성격장애 척도(PAI-PAR), 부모양육행동척도(PBI), 자기보고형 애착유형척도(SAS) 설문지를 실시하였다. 설문지 중 반응일관성이나 신뢰도가 의심되는 설문지를 제외한 총 580부(남 350명, 여 230명)를 분석에 사용하였다.

전체 참가자의 평균 연령은 21.58(

편집성 성격 장애 척도(Personality Assessment Inventory - Paranoid Features Scale: PAIPAR). Morey(1991)가 개발한 성인 성격을 평가하기 위한 객관적 자기보고형 질문지 PAI의 11개 임상척도 중 하나로 편집성 성격 장애의 핵심 문제인 위협이 될 만한 환경적 요소에 대한 감시나 경계, 적대적이고 악의를 품는 경향, 다른 사람들이 자신을 부당하게 대우하는 데 대한 민감성 등과 관련된 24문항으로 구성되어 있다. 본 연구에서는 김영환, 김지혜, 오상우, 임영란, 홍상황이 번안한 PAI-PAR 척도를 사용하였다. Morey(1991)의 연구에서 이 척도의 내적 합치도(α)는 .87∼.91로 나타났으며 홍상황과 김영환(2001a)의 타당화 연구에서는 .84로 나타났다. 6주 간격의 검사-재검사 신뢰도는 .81였다. 본 연구에서 이 척도의 내적 합치도(Cronbach's

부모양육행동척도(Parenting Behavior Inventory: PBI). 지각된 어머니의 양육행동을 평가하기 위해 허묘연(2000)이 개발한 자기보고형 질문지로, 애정, 감독, 합리적 설명, 과잉기대, 과잉간섭, 비일관성, 방치, 학대 등 8요인 총 43문항으로 구성되어 있다. 본 연구에서 내적 합치도(Cronbach's

자기보고형애착유형척도(Self-report Attachment Style: SAS). Bartholomew와 Horowitz(1991)가 제작한 애착 4범주 척도로, 김은정과 권정혜(1998)가 번안하였다. 서로 다른 관계형성의 특징을 기술하는 네 가지 항목 중 자신과 가장 잘 일치한다고 생각되는 항목 하나만 선택하도록 하여, 안정형, 무시-회피형, 몰입형, 두려움-회피형의 네 유형으로 분류한다. 본 연구에서는 7점 척도를 이용, 각 유형별 점수로 산출할 수 있도록 수정된 척도를 사용하였는데 네 항목은 각각 하위 3개의 문항으로 이루어져 있다. ‘안정형’은 친밀한 관계형성에 대해 안정적이며, ‘무시-회피형’은 친밀한 대인관계형성의 필요성을 평가절하하고 독립적인 행동을 하려는 유형으로 자기에 대해 긍정적이나 타인에 대해 부정적인 표상을 가지고 있다. ‘몰입형’은 친밀한 대인관계형성에 대한 욕구가 높고 이에 높은 가치를 두는 유형으로 상대방의 자신에 대한 평가와 인정에 민감하며, 자기에 대해 부정적이고 타인에 대해 긍정적인 표상을 지니고 있다. ‘두려움-회피형’은 타인으로부터 상처를 받을까봐 친밀한 관계형성을 회피하는 유형으로 자신과 타인에 대해 모두 부정적인 표상을 지니고 있다. 각 요인별 내적일치도는 김광은의 연구(2004)에서는 .56에서 .82로 나타났다.

본 연구의 분석은 편집성 성격경향집단과 비편집성 성격경향집단 간 평균차이 검증을 위한 t-test, 회귀 분석에 앞서 변인들간의 관계를 살펴보기 위해 상관분석을 실시하였다. 애착의 매개효과를 살펴보기 위해 Baron과 Kenny(1986)의 3단계 절차를 따랐다. 먼저 독립변인인 어머니 양육행동이 종속변인인 편집성 성격경향에 유의미한 영향을 주는지, 두 번째, 독립변인인 양육행동이 매개변인인 애착에 유의미한 영향을 주는지, 세번째, 매개변인이 회귀방정식에서 종속변인의 분산을 설명할 수 있는지 회귀분석을 실시하였다.

매개효과의 통계적인 유의성을 확인하기 위해 Sobel-test를 실시하였다. 변량의 정규분포는 분포의 왜도와 첨도의 검토를 통해 평가하였고 정규성과 등분산성을 확인하기 위해 공분산 행렬에 대한 Box의 동일성 검증(Box'z M)과 오차분산의 동일성에 대한 Levene의 검정을 실시하였다. 독립성 검증은 DurbinWatson의 d를 사용하였다. 변량의 선형성(linearity)을 알아볼 수 있는 다중공선성은 분산증가요인(variance inflaction factor: VIF)의 점검을 통해 파악하였다. 모든 분석에는 SPSS 21을 사용하였다.

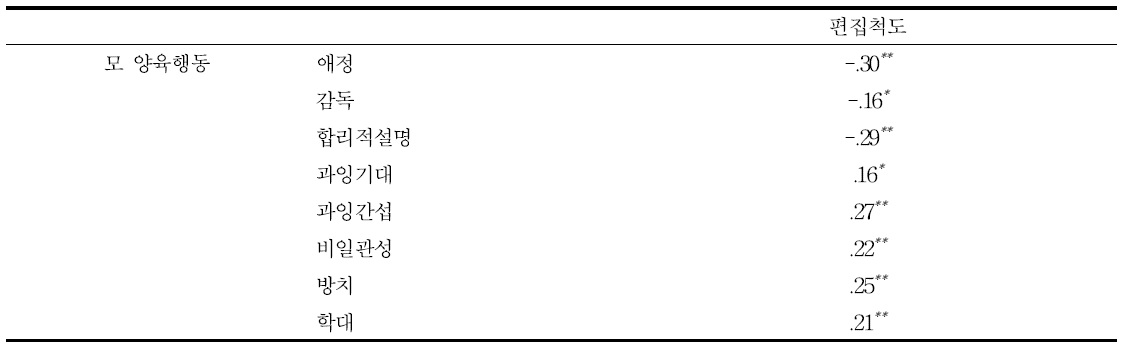

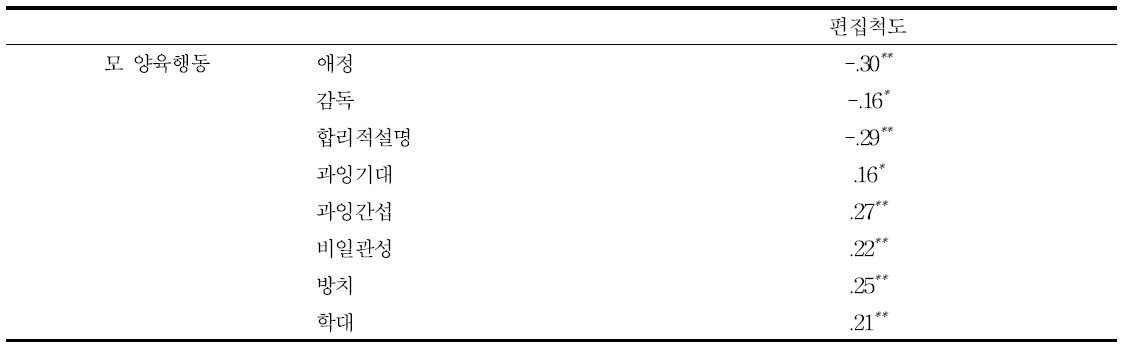

편집성 성격경향과 지각된 어머니 양육행동과의 관계. 편집성 성격경향자들이 어린 시절에 자신에 대한 어머니의 양육행동을 어떻게 지각하고 있는지를 살펴보기 위해 편집성 성격 척도와 지각된 어머니 양육행동 척도의 하위 차원간 상관을 표 1에 제시하였다. 편집성 성격은 지각된 어머니 양육행동과의 상관분석결과에서 모든 양육행동들과 유의미한 상관을 보였는데, 애정, 합리적 설명, 과잉간섭, 방치, 비일관성, 학대, 과잉기대, 감독 순이었다. 예언대로, 과잉간섭, 비일관성, 학대 요인 등의 부정적 양육행동이 편집성 성격경향과 관련되는 것으로 나타났으나, 애정, 합리적 설명, 방치나 과잉기대 등의 요인들도 편집성 성격경향과 유의미한 상관을 보였다.

[표 1.] 편집성 성격경향과 지각된 어머니 양육행동과의 상관계수(N=580)

편집성 성격경향과 지각된 어머니 양육행동과의 상관계수(N=580)

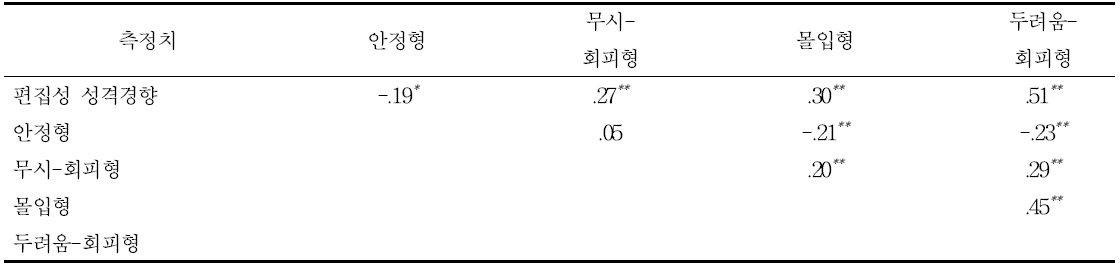

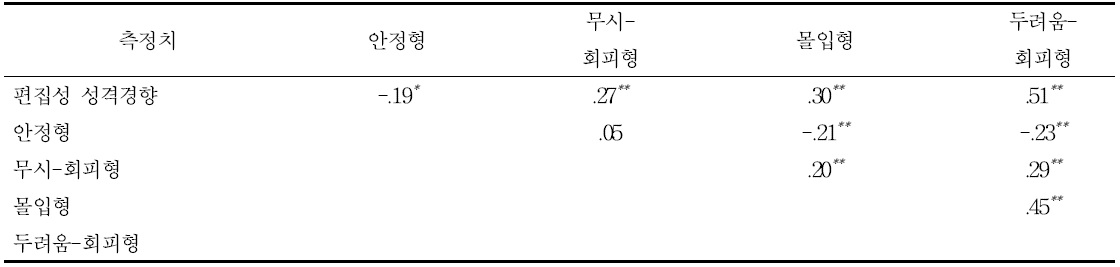

편집성 성격경향과 애착과의 관계. 편집성 성격경향과 애착과의 상관은 표 2에 제시하였다. 분석 결과, 편집성 성격경향은 안정형 애착과는 .05 수준에서 유의미한 부적 상관을, 두려움-회피형 애착, 몰입형 애착, 무시-회피형 애착 순으로 .01 수준에서 유의미한 정적 상관을 나타냈다.

[표 2] 편집성 성격경향과 애착과의 상관계수(N=580)

편집성 성격경향과 애착과의 상관계수(N=580)

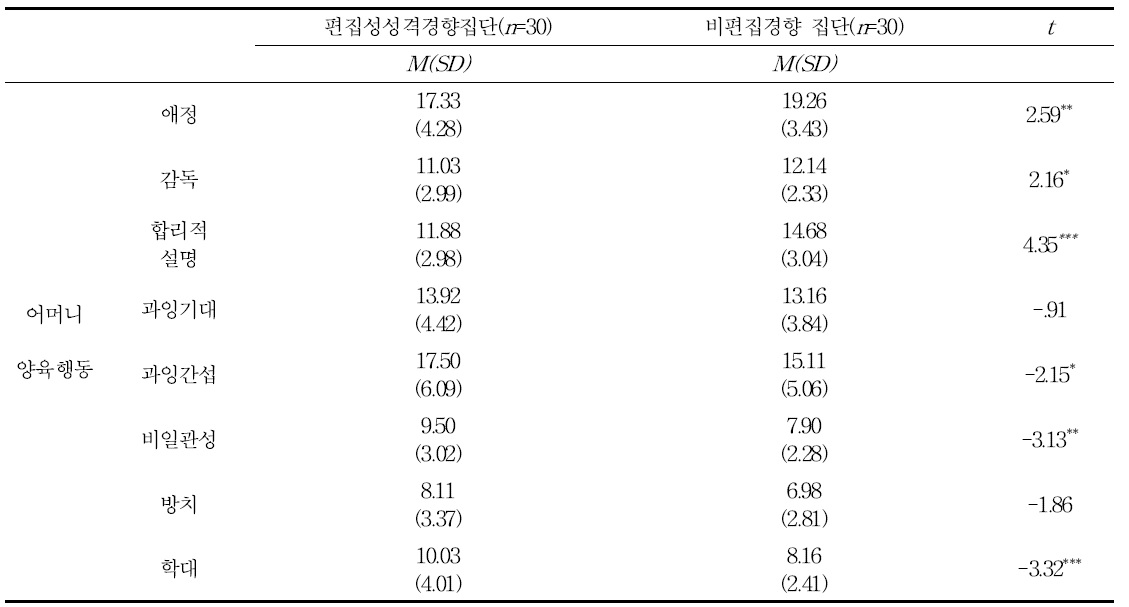

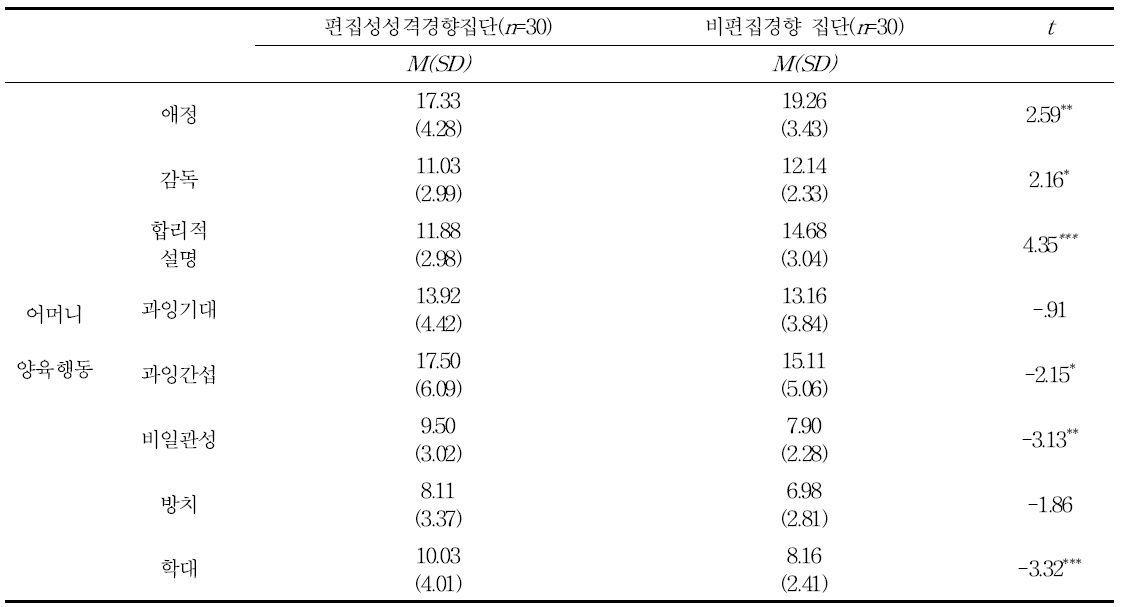

편집성 성격경향집단과 비편집성 성격경향 집단의 지각된 어머니 양육행동 비교. 편집성 성격경향집단과 비편집성 성격경향 집단간에 지각된 어머니 양육행동에서 차이를 보이는지 확인하기 위하여 차이 검증을 실시하였다(표 3).

[표 3.] 편집성경향 집단과 비편집성경향 집단간의 지각된 어머니 양육행동 차이검증

편집성경향 집단과 비편집성경향 집단간의 지각된 어머니 양육행동 차이검증

집단 간 차이검증 결과, 어머니에 대한 지각된 양육행동에서 편집성 성격경향 집단은 비편집성 성격경향 집단에 비해 학대, 비일관성, 과잉간섭적인 양육행동을 높게 보고하였고(

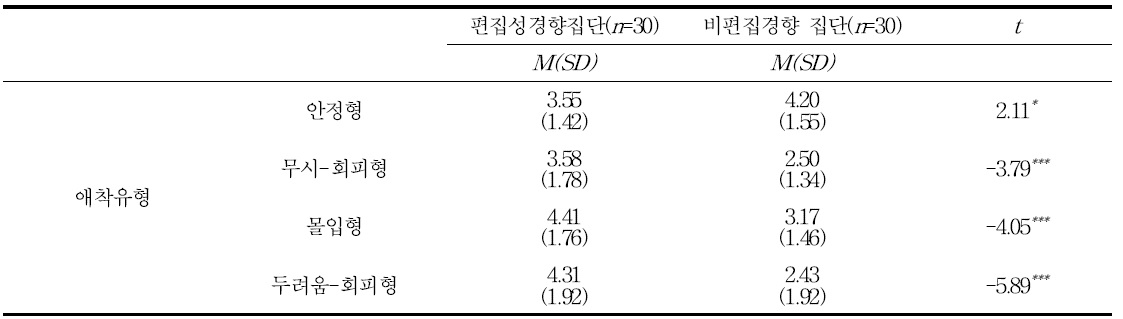

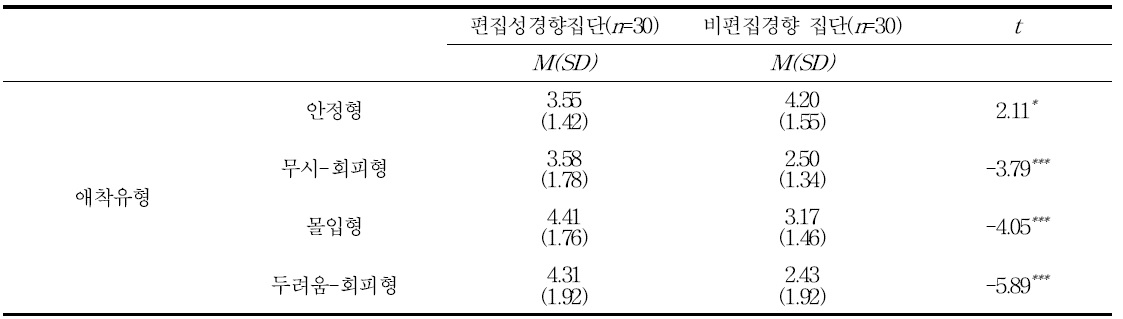

편집성 성격경향집단과 비편집성 성격경향 집단의 애착 비교. 편집성 성격경향과 비편집성 성격경향 집단간에 애착 유형간에 차이를 보이는지 확인하기 위하여 집단간 차이검증을 실시하였다(표 4). 분석 결과를 살펴보면, 편집성 성격경향 집단은 애착 유형에서 비편집 집단보다 안정형 애착이 낮고(

[표 4.] 편집성경향 집단과 비편집성경향 집단간의 애착 차이검증

편집성경향 집단과 비편집성경향 집단간의 애착 차이검증

>

어머니 양육행동과 편집성 성격경향 간의 관계에서 애착의 매개효과 검증

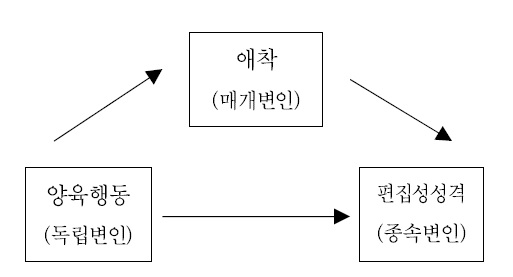

어머니 양육행동과 편집성 성격경향간의 관계에서 애착의 매개 효과를 검증하기 위한 연구 모형은 다음과 같다(그림 1).

다변량 분석을 위한 기본 가정의 통계적인 결과를 살펴보면, 먼저 왜도와 첨도 절대값이 각각 3과 10을 넘지 않아 정규 분포의 가정을 따랐다. 정규성과 등분산성을 확인하기 위한 Box의 동일성 검증(Box'z M)과 Levene의 검정도 공분산과 오차분산이 동일하다는 영가설을 기각하지 못하였다.

독립성 검증은 Durbin Watson의 d를 사용하였는데 완전 정적 상관일 경우는 d 값이 0이고 완전 부적상관일 경우에는 d 값이 4로 나타난다. 본 연구에서는 통계량이 모두 2에 가깝게 자기상관이 없는 것으로 나타났다. 다중공선성은 분산증가요인(variance inflaction factor: VIF)의 점검을 통해 파악하였는데 역시 10을 넘지 않아 변량의 선형성을 확인하였다. 이상으로 본 연구의 자료는 다변량 분석의 기본 가정을 충족시켰다.

매개효과 검증을 위한 조건을 충족시키기 위해서는 어머니 양육행동과 편집성 성격경향, 어머니 양육행동과 애착, 애착과 편집성 성격경향 사이에 통계적으로 유의미한 상관이 존재해야 한다.

분석 결과, 편집성 성격경향과 유의미한 상관을 보이는 어머니의 양육행동은 애정, 합리적 설명, 과잉간섭, 방치, 비일관성, 학대, 과잉기대, 감독순으로 나타났다(표 1).

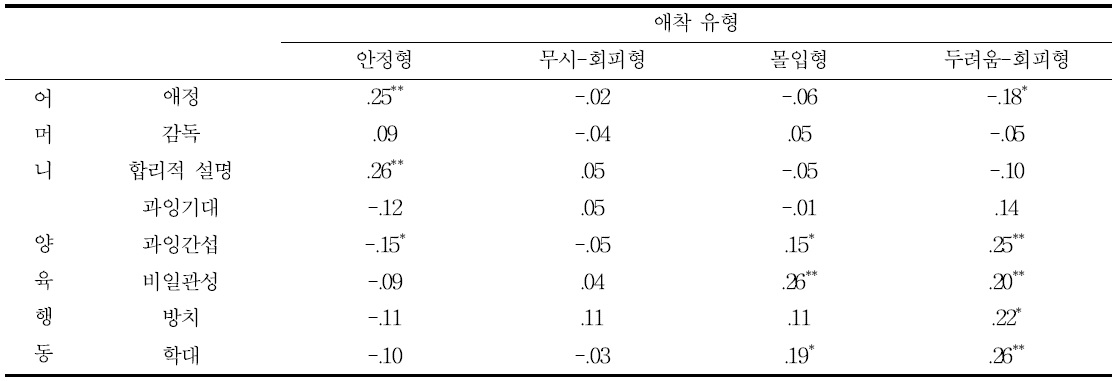

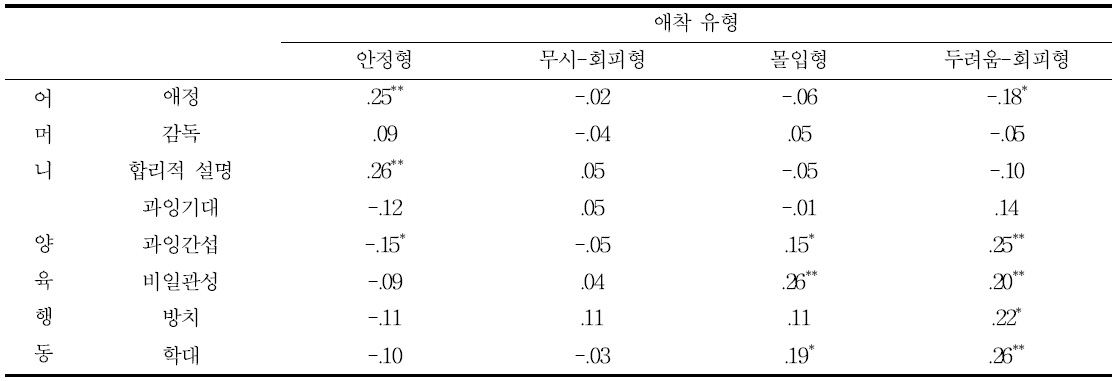

어머니 양육행동과 애착과의 상관 관계 분석 결과, 안정형 애착은 합리적 설명, 애착, 과잉간섭순으로 어머니의 양육행동과 유의미한 상관을 보였고, 몰입형 애착은 어머니의 비일관성, 학대, 과잉간섭적인 양육행동 순으로, 두려움-회피형 애착은 어머니의 학대, 과잉간섭, 방치, 비일관성, 애정양육행동 순으로 유의미한 상관을 보였다(표 5). 편집성 성격경향과 유의미한 상관을 보이는 애착은 안정형 애착과는 .05 수준에서 부적 상관을, 두려움-회피형 애착, 몰입형 애착, 무시-회피형 애착 순으로 .01 수준에서 유의미한 정적 상관을 보였다(표 2).

[표 5.] 어머니 양육행동과 애착 사이의 관계(N=580)

어머니 양육행동과 애착 사이의 관계(N=580)

각 변인들간의 상관이 통계적으로 유의미한 수준으로 나타나서 매개효과 검증을 위한 조건을 충족시키므로, Baron과 Kenny(1986)의 3단계 절차에 따른 위계적 회귀분석을 실시하여 어머니 양육행동과 편집성 성격경향에서 애착의 매개효과를 검증하였다.

이 절차는 3개의 회귀방정식을 사용하여 가설을 검증하는데, 매개효과를 입증하려면 다음의 3가지 조건이 충족되어야 한다.

첫째, 첫 번째 회귀방정식에서 독립변인이 종속변인에 통계적으로 유의미한 영향을 미쳐야 한다. 둘째, 두 번째 회귀방정식에서 독립변인이 매개변인에 통계적으로 유의미한 영향을 미쳐야 한다. 셋째, 세 번째 회귀방정식에서 독립변인과 매개변인이 동시에 종속변인에 통계적으로 유의미한 영향을 미쳐야 하며, 이 때 종속변인에 대한 독립변인의 영향력은 두 번째 단계에서 관찰된 영향력보다 감소해야 한다.

이상의 3가지 조건을 충족한 뒤, 만약 세 번째 회귀방정식에서 종속변인에 대한 독립변인의 영향력이 통계적으로 유의미하지 않으면 완전매개효과를 보인다고 할 수 있으며, 종속변인에 대한 독립변인의 영향력이 통계적으로 유의미하면 부분 매개효과를 보인다고 할 수 있다.

① 안정형 애착

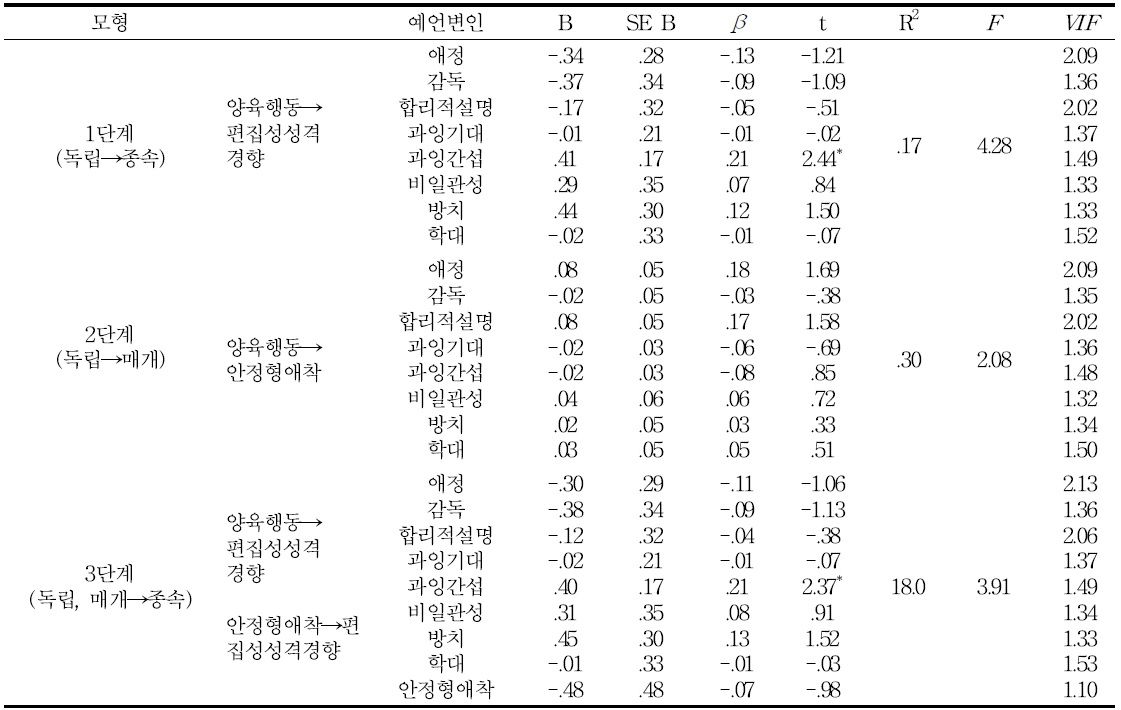

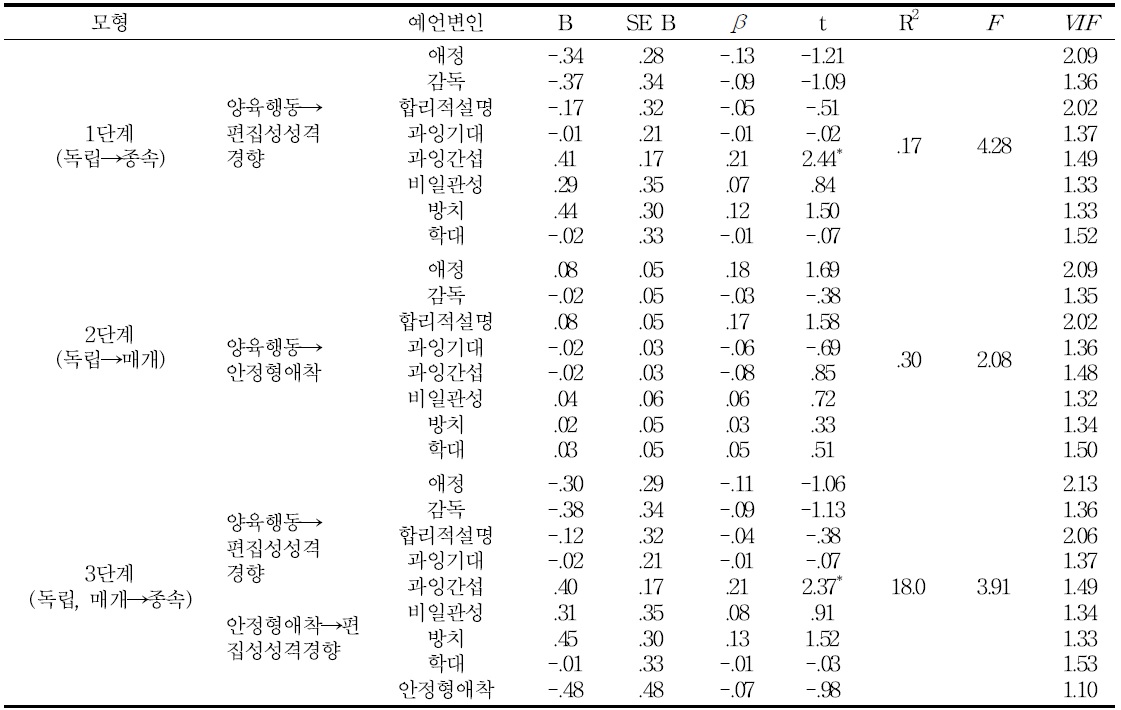

어머니 양육행동이 편집성 성격경향에 미치는 영향에 있어서 애착 중 안정애착에 따른 매개역할에 대한 검증 결과(표 6), 첫 단계에서 어머니의 양육행동 중 과잉간섭이 편집성 성격경향에 영향을 미치는 것으로 나타났으며(

[표 6.] 안정애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

안정애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

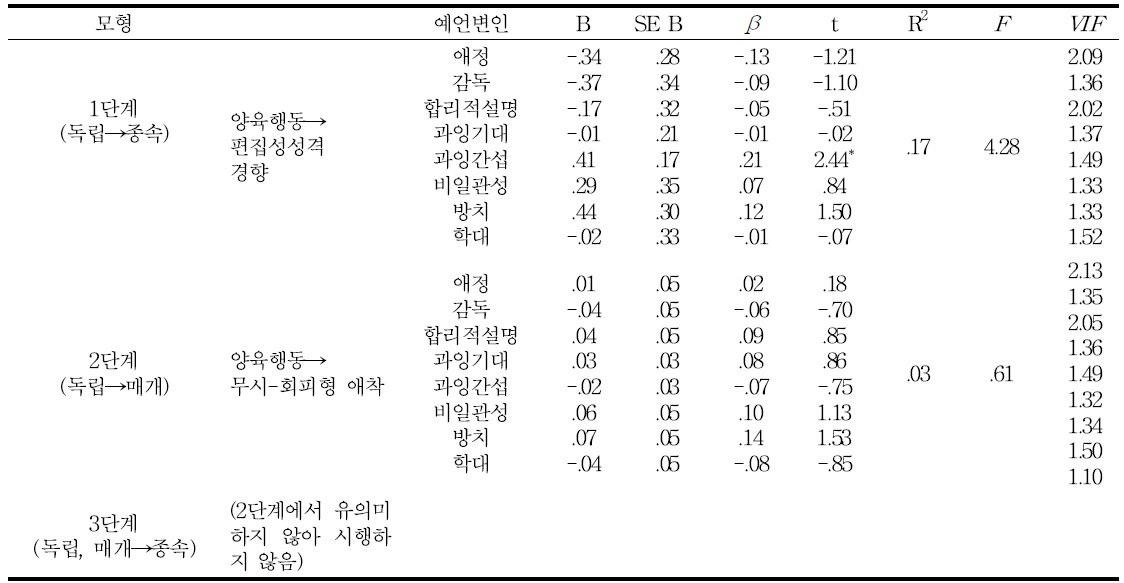

② 무시-회피형 애착

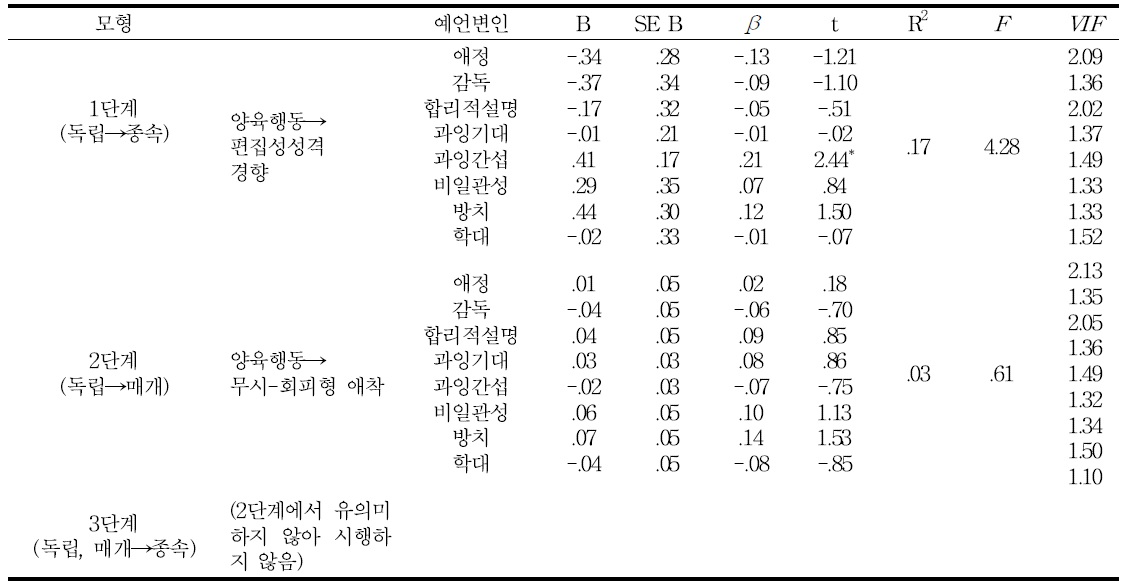

어머니 양육행동이 편집성 성격경향에 미치는 영향에 있어서 애착 중 무시-회피형 애착에 따른 매개역할에 대한 검증 결과(표. 7), 첫 단계에서 어머니 양육행동 중 과잉간섭이 편집성 성격경향에 영향을 미치는 것으로 나타났으며(

[표 7.] 무시-회피형 애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

무시-회피형 애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

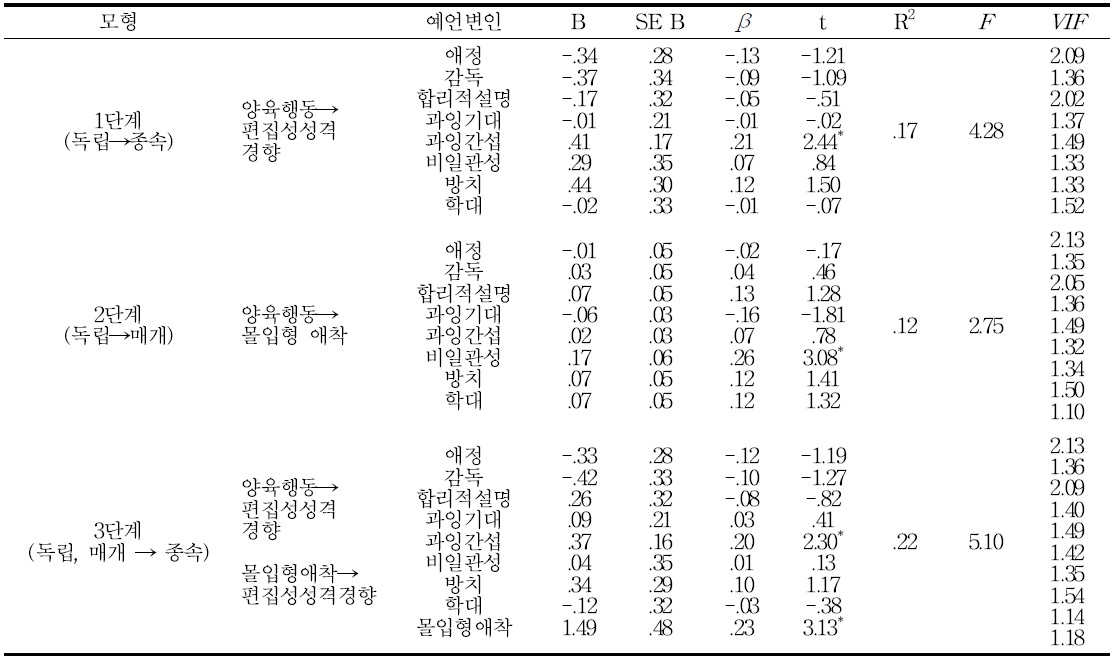

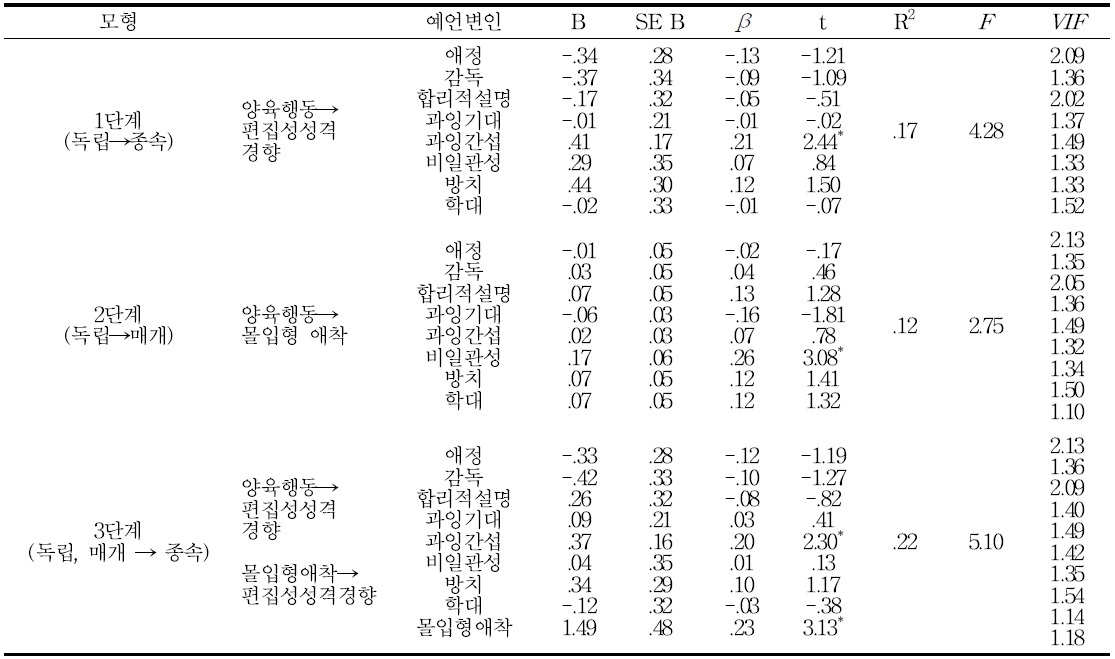

③ 몰입형 애착

어머니 양육행동이 편집성 성격경향에 미치는 영향에 있어서 애착 중 몰입형 애착에 따른 매개역할에 대한 검증 결과(표. 8), 첫 단계에서 어머니 양육행동 중 과잉간섭이 편집성 성격경향에 영향을 미치는 것으로 나타났으며(

[표 8.] 몰입형 애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

몰입형 애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

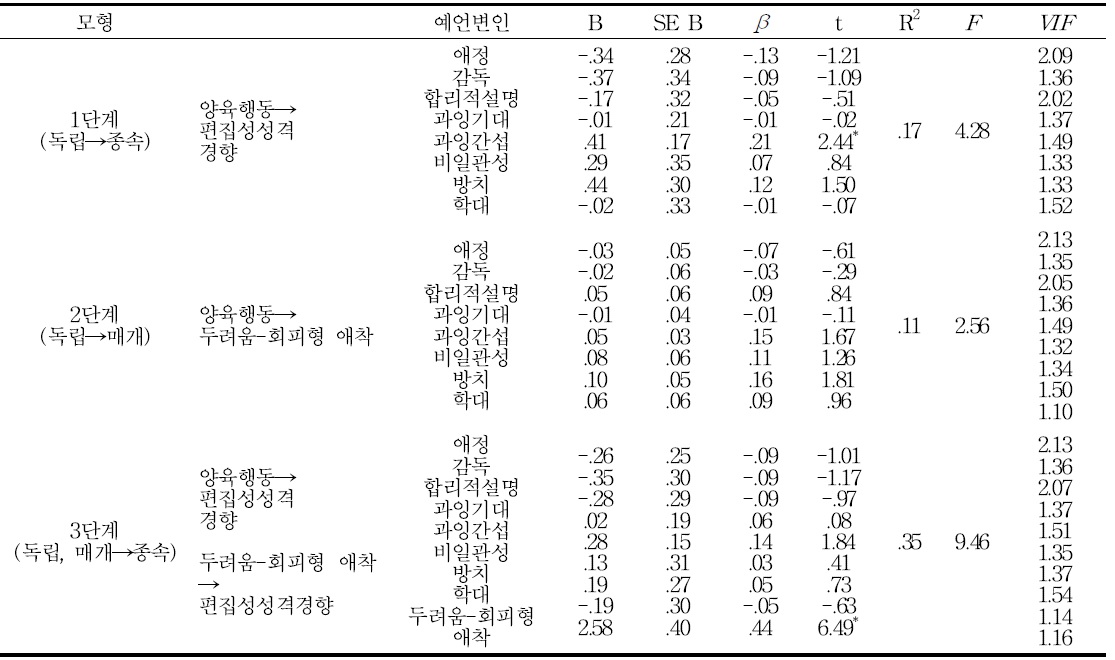

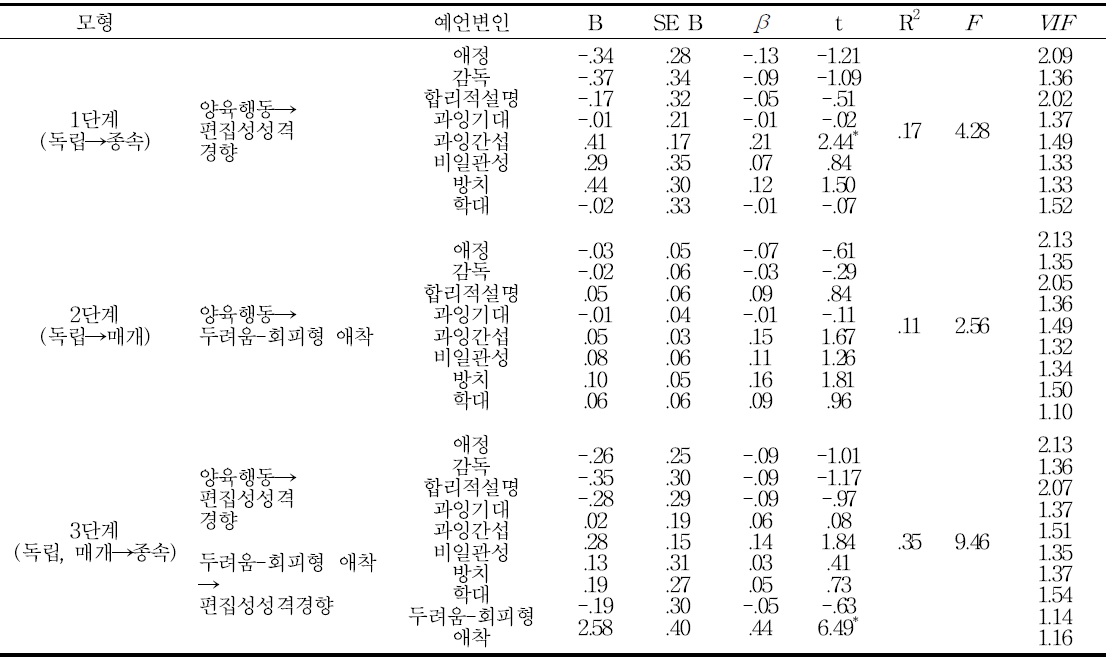

④ 두려움-회피형 애착

어머니 양육행동이 편집성 성격경향에 미치는 영향에 있어서 애착 중 두려움-회피형 애착에 따른 매개역할에 대한 검증 결과를 표 9에 제시하였다.

[표 9.] 두려움-회피형 애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

두려움-회피형 애착의 매개효과 검증을 위한 위계적 중다회귀분석(N=580)

첫 단계에서 어머니 양육행동 중 과잉간섭이 편집성 성격경향에 영향을 미치는 것으로 나타났으며(

본 연구는 편집성 성격경향자들의 어머니 양육행동, 성인기 애착특성을 알아보고 어머니의 양육행동과 편집성 성격경향을 애착이 매개하는지 확인하고자 했다.

어머니 양육행동과 관련해, 예언대로, 과잉간섭, 비일관성, 학대 요인 등의 부정적 양육행동이 편집성 성격경향과 관련되는 것으로 나타났으나, 애정, 합리적 설명, 방치나 과잉기대 등의 요인들도 편집성 성격경향과 유의미한 상관을 보여, 주양육자의 양육행동이 편집성 성격과 밀접한 관련이 있음을 시사하였다. 이는 Brockington(1991), Auchincloss와 Weiss(1992), Butler(1991)와 Fenigstein(1994)이 가정한 편집증의 가족적 요인과 양육행동 특성을 간접적으로 지지하는 결과로, 주양육자가 과도한 통제나 처벌을 가하는 등의 지나친 간섭을 했거나 모순된 말과 행동을 보이는 등의 일관되지 못하게 양육했거나 또는 적대감이나 공격적인 행동을 보이는 등 학대를 가했던 경험이 편집성 성격의 발달에 영향을 미칠 것이라는 이론적 가설이 지지되었다. 또한 자녀의 전반적인 영역의 발달에 무관심하고 훈육을 위한 칭찬이나 처벌이 결여되어 있으며, 정서적인 측면에서 필요한 욕구를 제공하지 못하는 것을 반영하는 애정결여 및 방치 요인도 편집성 성격경향과 밀접한 관련을 갖는 것으로 해석될 수 있다.

편집성 성격경향과 애착과의 상관 분석 결과, 편집성 성격경향은 두려움-회피형 애착과 가장 높은 상관을 보였고, 어머니 양육행동의 하위차원이 애착을 매개로 하여 편집 경향을 예언해 주는 정도를 알아보기 위한 회귀분석결과에서도, 두려움-회피형 애착이 편집성 성격경향에 대한 예언력이 가장 높게 나타났다. 두려움-회피형 애착이 편집성 성격경향에 대한 예언력이 가장 높게 나타난 결과는 편집성 성격경향의 사람들이 자신에 대해 '나는 다른 사람으로부터 사랑과 보살핌을 받을 가치가 있는 존재가 아니다'라는 부정적인 자기표상을, 타인에 대해서도 '타인은 신뢰할 수 없고, 나를 도울 수 있는 존재가 아니다'라는 부정적인 타인표상을 지니고 있음을 의미한다. 부정적인 자기개념 및 타인개념으로 결국 그들은 타인으로부터 상처받을 것을 두려워하면서 친밀한 관계형성을 회피하는 것으로 해석해 볼 수 있는 데, 편집증적 성격경향자의 부정적인 자기개념 및 타인개념은 이훈진과 원호택(1998)의 결과와도 일관되는 것이다.

편집 집단을 자기 및 타인 개념의 긍정, 부정측면을 고려하여 하위유형으로 구분한 선행 연구에 따르면, 자기개념이 긍정적인 집단은 경계형으로, 자기개념이 부정적인 집단은 외현형으로 구분하였다. 다시 말하면, 편집증을 그 고유한 증상 특성에 따라 두 개의 하위 집단으로 구분할 수 있음을 알 수 있는데, 자기개념이 부정적이고 우울과 분노감을 보이면서 자신의 편집성향을 의식 수준에서 인식하고 있는 집단(외현형 집단)과 반대로 자기개념이 긍정적이고 타인에 대한 경계적 냉소적 적대감을 드러내며 자신의 증상을 제대로 인식하지 못하는 집단(경계형 집단)으로 나누었다(이현우, 이훈진, 2006; 이현우, 2005). 본 연구에서 편집성 성격경향은 두려움-회피형 애착과 가장 높은 상관을 보인 결과와, 어머니 양육행동의 하위차원이 애착을 매개로 하여 편집 경향을 예언해 주는 정도를 알아보기 위한 회귀분석결과에서도, 두려움-회피형 애착이 편집성 성격경향에 대한 예언력이 가장 높게 나타난 것은, 본 연구 대상인 편집성 성격 경향 집단은 외현형 집단과 유사한 특성을 지니고 있을 가능성이 크다고 볼 수 있다. 이런 결과들은 편집집단의 치료 과정에 대한 시사점을 제공할 수 있다. 두려움 애착 유형이 많을 가능성이 높은 외현형 집단은 부정적 자기, 타인 평가가 비교적 의식 수준에서 이루어지기 때문에 증상을 파악하기가 용이하며 부정적 자기 평가를 의식하고 있으므로 치료적 개입의 효과가 비교적 양호하겠다. 즉, 자기개념이 부정적인 외현적 편집증 집단이, 자신의 편집증을 부인하고 자기정당성을 주장하며 자기개념이 긍정적인 방어적 편집증 집단보다, 치료에 대한 동기가 높을 것으로 예상할 수 있고, 부정적 자기개념을 먼저 다룬 뒤, 편집 신념을 다루는 것이 더 좋은 예후를 기대할 수 있음을 시사한다(이현우, 2005). 이외에도 불안정 애착 특성을 띄고 있는 편집성성격경향 집단은 불안정한 내적 표상 체계와 이것의 재현을 두려워한 나머지 타인에게 다가가지 못하고 의심하고 냉소적이고 비판적인 태도를 취할 소지가 있는 등, 자기개념 및 타인개념을 반영하는 애착 유형은 대인관계문제 발현에 기여하는 핵심적 변인이다. 따라서 이들 집단의 특성에 따라 대인관계문제 성질도 차이가 날 것으로 추측된다. 즉, 편집증상은 초기애착의 불안정성으로 인해 자기 표상과 타인표상에 문제가 발생하며, 이것이 내적 작동모델에 의해 성인기까지 지속되면서 일련의 다양한 역기능적 대인관계 문제로 드러날 가능성을 상정해 볼 수 있는 바(정화숙, 장문선, 2007), 편집성향 및 편집성향과 관련된 역기능적 대인관계의 측면에 있어 초기 애착의 질적 측면이 매우 중요한 변인이라는 점에서 애착 유형에 따른 편집증 집단에 따라 대인관계 문제 성질의 차이를 살펴보는 것은 앞으로 필요한 추후 과제로 생각된다.

어머니 양육행동, 애착, 편집성 성격경향 간의 매개변인 효과를 검증하기 위해 회귀분석을 실시한 결과, 애착은 어머니 양육행동과 편집성 성격경향을 효과적으로 매개하였다. 살펴보면, 어머니의 양육행동은 애착에 영향을 주었는데, 이는 애착이 주양육자의 양육행동의 영향을 받으며, 성인기 성격, 대인관계를 넘어 정신병리에까지 영향을 미친다는 선행연구와 일치하는 결과이다(장휘숙, 1997b; Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969; Freeney & Noller, 1990; Harzan & Shaver, 1987; Ruiter, 1994; Sable, 2000). 또한, 애착은 어머니의 양육행동과 편집성 성격경향을 효과적으로 매개하였는데, 특히, 어머니 양육행동은 애착 유형 중 두려움-회피형 애착과 몰입형 애착 유형을 매개로 하여 편집성 성격경향에 영향을 주는 것으로 나타났다.

두려움-회피형 애착이 편집성 성격경향에 대한 예언력이 가장 높게 나타난 결과는 앞서 언급한 바와 같이, 타인으로부터 상처받을 것을 두려워해 친밀한 관계형성을 회피하고 자신과 타인 모두에 대해 부정적인 표상을 지니고 있음을 시사하며, 이와 더불어 몰입형 애착 또한 많은 이유는 타인에 대해서는 긍정적 표상을 지니며, 대인관계 형성을 원하면서도 자기개념이 부정적이고 상대방의 평가와 인정에 과민해서 안정적 애착관계를 형성하지 못하는 측면 또한 반영하는 것으로 해석할 수 있다(정화숙, 장문선, 2007). 편집성향집단에서 표상체계의 차이가 있는 이 두 유형의 애착문제가 동시에 많이 발생한다는 것은 Chadwick et al., (1996)이 구분한 편집증의 두 하위유형, 즉 피해편집증과 처벌 편집증의 특성을 반영하는 것으로 보인다.

어머니 양육행동이 편집성 성격경향에 미치는 직접적인 영향은 몰입형 애착을 매개로 한 후에는 절대적 크기가 작아지기는 하였으나 0으로 나타나지는 않아, 몰입형 애착은 부분 매개효과를 지니는 것으로 나타났다. 반면, 두려움-회피형 애착의 경우에는 애착, 즉 매개변수를 제어하게 되면 어머니 양육행동은 더 이상 편집성 성격경향에 영향을 주지 않아, 두려움-회피형 애착은 완전매개효과를 지니는 것으로 나타났다. 따라서 비일관적인 양육행동의 영향으로 몰입형 애착이 형성된 이후에도 편집성 성격경향이 발달되는 데에는 여전히 양육행동 요인(특히 과잉간섭)이 중요한 역할을 하는 반면, 성장 과정에서 두려움-회피형 애착이 이미 형성된 후에는 이후의 양육행동 요인에 의해 유의미한 영향을 받지 않은 채 편집성 성격경향으로 발전될 위험가능성이 크다. 이는 주양육자와의 관계에서 몰입형 애착이 형성된 경우, 주양육자의 양육행동의 변화를 통해 편집성 성격으로 발전되는 것을 예방하고 치료할 수 있음을 시사해준다.

이외에도 몰두 및 두려움 애착과는 달리, 불안정 애착 유형중 하나인 무시-회피 애착은 전체적으로 어머니 양육행동이 무시-회피형 애착을 형성하는데 영향을 미치지 않는 것으로 나타나(F=.61,

본 연구의 의의, 제한점과 이를 보완할 수 있는 후속 연구에 대한 제안을 함께 논의하면 다음과 같다.

전체적으로 본 연구는 애착과 어머니 양육행동이 편집증의 이해와 치료에서 중요한 발달적, 가족적 변인으로 고려될 수 있음을 시사했다. 또한 본 연구는 경험적 연구가 부족했던 편집성 성격을 지닌 사람들의 애착 특성과 어머니 양육행동에 대한 경험적 자료와 치료적 시사점을 제공했다는 데 의의가 있다. 다음으로, 어머니 양육행동과 편집성 성격경향간의 관계에서 애착의 역할을 검증하였다. 특히 두려움-회피형 애착의 완전 매개효과의 입증과 더불어 몰입형 애착의 부분 매개효과의 입증은 편집성 성격경향의 치료방법 개발의 토대를 마련하고 치료계획에 도움으로 줌으로써 예방적 개입의 토대를 마련할 수 있을 것이다. 마지막으로, 편집성 성격경향과 관련된 변인들을 찾아 편집성 성격경향의 발달과정을 밝혔다는 측면에서 큰 의의가 있을 것이다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 편집성 성격 장애가 일반 인구에서는 0.5∼2.5%의 매우 저조한 유병률을 보임에도, 연구 설계 시 일반 대학생 집단에서 600부나 되는 설문지를 돌려 편집성 성격경향자와 비편집성 성격경향집단의 비교 분석 시, 참가자를 60명만 얻었다는 사실은 연구의 효율성을 낮추는 원인이 되었다. 따라서 편집성 성격의 유병률이 높은 정신과 입원 및 외래 환자 집단에서 대상자 모집을 고려했다면 연구의 효율성을 높일 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 남는다. 둘째, 중다회귀분석 결과, 본 연구의 주요 변인인 어머니의 양육행동 및 애착은 편집성 성격경향을 설명해주는 데 있어 33.6%에 그쳐 편집성 성격경향을 설명해줄 수 있는 결정적인 변인을 연구에 포함시키지 못했다는 한계를 안고 있다. 즉, 편집성 성격경향을 설명하는 데 있어 양육행동과 애착 변수 이외의 다른 중요 변수가 있을 가능성이 시사되었다. Bowlby(1969, 1982)는 영아의 활동 수준 및 흥분성과 같은 기질적 특성이 모자간 애착의 질과 유형에 영향을 줄 수 있음을 인정했고, Rutter(1979)는 기질을 생래적 특성으로 보고 모자간 애착에 영향을 줄 것으로 예상했으며 정신병리적 발달과 상관이 있음이 분명하다고 주장했다. 국내에서도 기질은 성격장애의 형성을 이해하기 위해서는 반드시 고려해야 할 심리적 요인이라는 주장이 제기되었다(임진현, 2005: 박혜원, 손정락 2012에서 재인용). 즉, 기질은 인간의 성격을 예측하는 주요한 변인의 하나로써 큰 의미를 가질 뿐 아니라 주양육자의 양육행동과 애착 형성에 영향을 미치게 되는 바, 추후에는, 양육 행동이나 주양육자와 자녀간의 애착에 영향을 미치는 기질을 포함한 연구가 이루어져야 할 것이다. 셋째, 과거와 달리 출산 이후에도 여성들의 직장 생활이 지속되는 것이 보편적인 현대사회에서는 어머니뿐만 아니라 아버지도 함께 자녀 양육을 분담하는 공동 양육이 이루어지고 있는 바, 추후 연구에서는 어머니의 양육행동과 더불어 아버지의 양육행동도 반드시 측정되어야 할 것으로 생각된다. 이외에도, 본 연구는 어머니의 학대, 과잉간섭, 비일관성, 방치와 같은 부정적인 양육행동과 애착이 편집성 성격 형성과 관련될 수 있음이 경험적으로 검증되었으나, 어머니의 부정적인 양육 행동 및 애착 특성이 편집성 성격장애 이외의 다른 성격 장애나 증상과도 관련될 수 있을 것이라는 설명을 완전히 배제하기는 어려워 보이는 바, 추후 다른 정신병리를 보이는 집단과의 비교 연구를 통해 편집증적 성격경향만의 특성을 더욱 구체화해야 할 것이다. 또한 본 연구는 연구 대상을 충남 지역의 한 대학교에서만 표집한 것으로 후속 연구에서는 다양한 지역과 연령을 고려하여 연구대상의 대표성과 일반화를 높이는 것이 필요하다. 더불어 실제 임상집단이 아닌 대학생 편집성 성격경향 집단만을 대상으로 연구를 수행하였는데 이들은 높은 편집성 성격경향에도 불구하고 학업 및 사회적 상황에서 기능을 유지하고 있는 사람들이며 환자 집단과는 질적으로 차이를 보일 수 있기 때문에 편집증 환자 집단에 일반화하는 데 한계가 있다. 추후에는 실제 편집성 성격 장애로 진단된 사람들을 대상으로 본 연구 결과를 확인하고 환자 집단과 대학생 집단을 비교해 볼 필요가 있겠다.