이 글의 목적은 박수근의 작품을 중심으로 미술품 경매의 사회적 의미와 기능을 고찰하고, 경매를 ʻ희생제의ʼ의 관점에서 재해석함으로써 서민적 삶의 소박함이라는 집합표상의 생산과 보존에 미술품 경매장이 맡고 있는 역할을 논하는 데 있다. 이를 위해, 우선 이 글은 미술품 경매장을 경제적 의미의 시장이 아닌 주술-종교적 의례의 연극무대로 간주함으로써, 낙찰가를 성립시키는 마법적인 설득력과 연극무대의 독특한 분위기 그리고 경매장 관객들의 융합된 감정에 대한 사회학적 접근을 시도한다. 둘째, 박수근 작품의 경매 낙찰가의 정당성을 둘러싼 다양한 해석들 사이의 갈등이 어떤 방식으로 펼쳐지는가를 검토한다. 셋째, 미술품 경매장의 의례적 속성을 마르셀모스의 ʻ희생제의ʼ의 용법으로 다시 정식화하고 어떻게 소박하고 선한 가치가 집합표상의 틀 속으로 진입하여 일반 대중을 향해 안정하게 확산되는가를 살펴본다. 이러한 해석을 통해 우리는 미술품 경매장이 박수근의 소박한 그림과 성품을 금전으로 표상함으로써 발생하는 예기치 못한 어떤 긍정적인 기능을 발견할 수 있을 것이다.

This article aims to reveal the social meanings and functions of art auction through exploring the paintings of Park Soo Keun, and especially analyses the role that the art auction plays in producing and preserving the collective mind represented as the naivety and simplicity of common people’s lives. For this aim, first of all, we define the art auction house not as a economic market but as a theater on which magical-religious rituals are performed in order to analyze sociologically the magical persuasive power to determine a winning bid, the unique atmosphere of the theater and the fused emotions of the auction audiences. Secondly, we explore the conflicts among various interpretations on the legitimacy of the winning bids of Park Soo Keun’s paintings. Thirdly, we reformulate art auction as the ritual of ‘sacrifice’ explored by Marcel Mauss, and examine how the value of goodness and simplicity constitutes into the frame of collective representation and then diffuses stably into the general public’s minds. Our reformulation of art auction as sacrifice ritual is finally expected to point out an unexpected positive function that art auction implicitly plays by representing monetarily the paintings of Park Soo Keun and his characteristics.

오늘날 미술품 경매시장만큼 철저하게 예술의 가치를 심문하는 곳은 없을 것이다. 이곳에 얽혀 들어간 미술 작품들은 예외 없이 시장의 제단 위에 바쳐진 후, 각각의 환금성(換金性) 여부를 잔혹하게 시험받는다. 구매 요구가 쇄도하는 작품들은 가격이 치솟고 거침없는 투기의 대상으로 변모한다. 반면 “화폐화될 수 있음을 스스로 입증하지 못하는” 작품들에 대해서는 “대대적인 숙청이 진행된다”. 그렇기에 미술품 경매장은 “가치의 영역에서 일어나는 아우슈비츠의 재현”(심상용, 2010: 156)으로 비춰진다. 경매시장의 ‘타자’로 남는 작품들은, 그 미적 성취와는 무관하게, 그저 공허하고 무력한 폐물로 전락할 위기에 처하는 것이다.

예술이 화폐가 제공하는 환경에 세 들어 살 수밖에 없다는 점은 익히 잘 알려져 있다(Menen, 2004). 그런데 경매시장에 오른 미술 작품은 화폐의 후원이 아닌 화폐의 폭정과 마주치게 된다. 수익성의 논리는 작품에 보란 듯이 개입하고, 예술적 가치의 시효는 전적으로 돈의 향방에 의해 결정되어 버린다. 그 결과, 작품 시세의 폭등과 폭락을 좌우하는 시장의 ‘불안정성’에 따라 예술적 가치 역시 ‘변덕스러운’ 것으로 강등되고 만다. 특히 이 ‘변덕’이라는 관념은 돈뭉치 앞에서 요동칠 수밖에 없는 예술적 가치의 경박함을 강하게 암시한다. 시장의 그래프가 불안하기에 예술의 본질적 가치 역시 응당 불확실하고 우연한 것일 수밖에 없다는 말이다. 그렇기에 경매시장에서의 성공과 실패에 따라, 한 작품이 미적 위계에서 차지하는 순위도 등락을 거듭하는 일이 잦아진다.

돈이 예술의 동기이자 결말이라는 생각은 현대미술의 경향에서 더욱 뚜렷하게 나타난다. 익히 잘 알려진 앤디 워홀(Andy Warhol), 장 미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat), 제프 쿤스(Jeff Koons), 데미언 허스트(Damien Hirst)의 사례(Dossi, 2007; 조진근, 2009)는 말할 것도 없고, 금전과 예술의 완전한 결별을 주창했던 20세기 후반의 개념미술 조차 비슷한 행로를 밟았다(진휘연, 2004). 적지 않은 국내 신진 화가들의 미적 감수성과 창작 경향 역시 이러한 방향에 수렴하고 있다. 오늘날 “다수의 작가들은 치열한 이윤추구와 경쟁의 논리를 따라 자신의 작품을 그럴싸하게 설명하고, 자신을 프로모션하는 일의 중요성에 대해 신중하게 학습한다. 이들의 작가적 예민함은 시장의 취향에 부합하도록 스스로를 조정하는 일에 투여된다”(심상용, 2010: 62). 이러한 추세를 단단하게 만드는 데는 비평가 집단, 화랑, 아트 페어, 유명 갤러리, 힘 있는 컬렉터 등 미술계를 구성하는 모든 요소들이 동원된다(Tompson, 2010; 강수미, 2012; 한여훈, 2012; Polsky, 2012). 미술품의 가치가 거래량과 거래 가격으로 판가름 되는 현실에서, 경매시장은 가장 확실하게 예술을 자멸의 길로 이끄는 음험한 장소로 나타난다. 경매시장에서 미술 작품이 맞닥뜨려야 할 유일한 현실은 예술이 있어야 할 본래 자리의 상실, 예술이 예술임을 식별하게 해주는 기준들의 소멸로 드러난다. 그곳에서 미적 지평은 위축되고 창작 정신은 동파한다.

그러나 경매 시스템의 폭력적인 논리만으로 그 사회적 의미와 기능을 손쉽게 단정 지을 수는 없다. 미술품 경매시장은 미적가치에 암운을 드리우고 그 진지함을 훼손시키는 폭력의 공간이지만, 특별한 경우에는 바로 그 폭력성을 통해 어떤 새로운 가치를 양육하고 보존하는 장으로 기능하기도 한다. 이 글은 미술품 경매시장이 일으키는 가치의 생산과 보존의 측면을 박수근의 작품들에 새겨진 낙찰가의 의미를 통해 살펴보고자 한다.

그런데 왜 박수근인가? 우선 주목해야 할 것은 그의 생애가 미술시장의 여느 블루칩 계열의 화가들과는 달리 애처로운 인간사(人間事)를 함축한 신화적 모멘트를 지녔다는 점이다. 이 신화적 모멘트에 의해, 처음에는 미지의 대상이었던 박수근의 소박한 삶이 ‘기정사실’로 자리매김하고, 이렇게 확고해진 소박함은 다시 위대한 인간 드라마의 플롯으로 전개된다. 그의 그림들이 전시되고 팔려나갈 때마다 이 플롯은 더욱 공고해지고 폭넓은 대중들에게 각인된다(강정화, 2012: 22-27). 그의 작품에 순차적으로 매겨진 경매가는 이 신화를 더욱 확고부동하게 해주는 상징적 보증으로 작용한다.

이렇듯 경매 시스템은 미적가치를 질식시키는 하나의 ‘악(惡)’이 될 수 있지만, 적어도 박수근의 사례에서는 한 인간의 소박한 생애로 재현되는 ‘선(善)’을 구축하는 장치로도 작용한다. 어떻게 화폐의 권력이 득세하는 경매 시스템이 소박하고 선량한 가치의 생산에 기여할 수 있을까? 이 물음은 선/악의 의미구조에 관한 물음일 뿐만 아니라 그것을 내용물로 갖는 성/속의 형식적 대립에 관한 물음이기도 하다. 악함은 그 대립항인 선함을 끌어들여 성/속의 의미와 경계에 관한 절박한 요구를 계속 유지 시킨다. 악은 선의 출현과 진행에 버팀목 역할을 하면서, “악함에 대한 비난, 사악한 의도에 대한 고백, 집단의 처벌과 정화 의식을 유발한다”(Alexander, 2007: 256). 미 술품 경매장에 대해서도 같은 말을 할 수 있을 것이다. 그곳은 박수근의 작품들에 돈을 끌어들임으로써, 도를 넘어선 어떤 비상식적인 사태에 대한 각성, 화폐로 대체될 수 없는 한 인간의 삶에 대한 추모와 애도, 그리고 돈에 물든 세속에 대한 집단적 반성의 계기를 쇄신하고 추동한다. 경매 시스템은 박수근의 그림에 고가의 낙찰가를 새겨 넣었지만, 신비하게도 돈과는 거리가 먼 ‘서민적 삶의 소박함’이라는 선한 가치를 증대시킨다. 이렇게 상식 밖의 돈뭉치들로 인해 박수근의 삶의 가치는 우리의 상식적 세계로부터 그리 멀지 않은 곳에 자리 잡게 된다. 소박함의 가치가 그 부정항인 고가의 돈을 매개로 출현하는 과정, 바로 그것이 박수근 작품의 경매 낙찰가가 궁극적으로 재현하는 것이다.

돈과 예술 그리고 서민적 소박함, 이 세 가지 가치가 박수근의 사례 속에서 빚어내는 ‘뜻하지 않은’ 연관성을 이해하기 위해, 이 글은 다음과 같은 논의 절차를 거치기로 한다.

첫째, 미술품 경매장을 경제적 의미의 시장이 아닌 주술-종교적 의례의 연극무대로 간주함으로써, 낙찰가를 성립시키는 마법적인 설득력과 연극무대의 독특한 분위기 그리고 경매장 관객들의 융합된 감정에 대한 사회학적 접근을 시도한다. 이 무대에서 튀어나오는 박수근 작품의 낙찰가는 그저 그림 구매에 들어간 비용 정도로만 그 의미를 끝맺지 않는다. 그것은 한 장의 그림을 일순간 황금덩어리로 만드는 경매장 고유의 밀교적 특성과 그 내부의 관객을 사로잡는 집단적 환몽의 효과를 낱낱이 보여준다.

둘째, 박수근 작품의 그림 값을 둘러싼 다양한 해석들 사이의 갈등의 스펙트럼이 어떤 방식으로 펼쳐지는가를 고찰한다. 미술품 경매장의 은밀하고 밀폐된 속성 때문에 그 외부의 관찰자는 경매 행위의 정당성에 관한 상이한 감정을 품고 좋은 것과 나쁜 것, 정의로운 것과 부정한 것, 성스러운 것과 속된 것의 배타적인 원리를 수사학적으로 양식화하는 다양한 논쟁을 양산한다. 이 논쟁의 핵심은 경매라는 사건의 수용(불)가능성을 판별하는 가치들 사이의 대립에 놓여있다. 이러한 문제의식 속에서 이 글은 박수근 작품의 그림 값을 둘러싼 상이한 해석이 ‘상식의 경제’와 ‘거품 경제’의 대립에서 출발해 예술에 대한 ‘금전적 보상’의 테마를 거쳐 ‘애도’와 ‘속죄’의 차원으로 이르게 되는 과정을 살펴본다.

셋째, 미술품 경매장의 의례적 속성을 ‘희생제의’의 용법으로 다시 정식화하고, 이러한 희생제의의 숨겨진 기축이 경매장 바깥인 전체 사회 속에서 포착될 수 있음을 논한다. 사실 낙찰가의 사회학적 의미를 보다 온전히 복원하기 위해서는, 돈, 예술, 도덕과 연루된 가치들이 벌이는 다툼의 ‘외부’까지도 고려해야 한다. 바로 이 외부에서 바라봤을 때, 미술품 경매장은 가치들의 힘겨루기가 일어나는 전쟁터가 아니라 박수근 작품의 피난처와 안식처를 결정짓는 장소로 인식될 수 있다. 일단 경매장 안쪽에서 그림의 보관인이 정해지고 나면, 경매장 바깥에서는 소박하고 선한 가치의 집합표상이 일반 대중을 향해 안정하게 확산된다. 이렇듯 희생제의의 공간을 경매장 외부로까지 확대하게 되면, 박수근 작품의 경매와 연관된 여러 담론들의 논쟁에 침묵하고 있는 일반 대중이 사실상 희생제의 과정을 주도하는 진정한 의뢰인(sacrificiant)이라는 점이 드러날 수 있다.

미술품 경매시장 고유의 희생제의의 배후에는 눈에 보이지 않는 사회적 삶의 특수한 의례 양식이 버티고 있다. 이러한 의례 양식의 주관 아래, 미술품 경매장은 박수근의 삶과 작품을 돈에 얼룩지게 만들면서 돈에 침식되지 않는 소박한 서민적 가치를 확산시킨다. 결국 박수근 작품의 낙찰가가 지닌 최종 의미는 돈과 예술 어느쪽으로도 포섭할 수 없는 소박한 서민적 가치의 사회적 동인(動因)의 맥락에서 재해석될 수 있다. 이러한 관점에서 미술품 경매장이 소박함으로 충전된 우리의 집단 기억을 구축하고 재생시키는 과정에서 맡는 역할, 다시 말해 박수근의 금전적 표상이라는 ‘악’에 내재된 긍정적인 기능을 살펴봐야 한다.

2007년 5월 22일, 서울옥션의 경매 품목으로 등장한 박수근의 「빨래터」가 출발점이자 경쟁작으로 삼아야만 했던 것은 공교롭게도 그의 또 다른 작품이었다. 기존 경매 최고가는 같은 해 3월 그의 61년 작(作) 「시장의 사람들」이 K 옥션에서 세운 25억 원, 이날 「빨래터」는 「시장의 사람들」이 세운 이 기록을 갈아치웠다. 물론 「빨래터」가 「시장의 사람들」보다 비싼 가격에 팔렸다고 해서, 「빨래터」의 미적가치가 그만큼 더 고양된 것은 아니다. 사실 3분 30초 만에 실현된 것은 미적가치의 상승이 아니라 작품 그 자체의 급작스러운 성화(聖化)이다.

미술품 경매장은 예술과 돈의 “가치들이 서로 교환되는 도가니”(Baudrillard, 1972:127)이자, 작품의 성스러운 주조(鑄造) 과정을 효과적으로 연출하는 연극무대로 간주할 수 있다(Smith, 1989; Herrero, 2010). 경매장의 관객들은 발단, 절정, 대단원의 막이 순차적으로 강화하는 성화 과정에 이끌리고 사로잡힌다. 그들은 “같은 대상에 주의를 집중하고, 서로 상대가 어디에 초점을 맞추는지 인식하고 서로의 감정에 휩쓸리는”(Collins, 2009: 160) 정서적 전염을 체험하면서, 한 폭의 그림을 일상적 실재로부터 떼어놓는 절대적인 격리가 어떻게 완성되는지 보게 된다.

가장 눈에 띄는 점은 경매장이 단 하나의 창문도 없이 외부로부터 완벽히 차단된 세계로 제시된다는 사실이다(Smith, 1989: 112). 하나의 닫힌 세계로서 철저히 가공(架空)되지 않는다면, 미술품 경매장은 생선 공판장과 크게 다르지 않을 것이다. 경매장의 입구에는 자기 순서를 기다리고 있는 경매 품목들이 Lot 번호와 하한가를 단채 도록으로 전시되고 있으며, 안쪽 벽에는 이곳을 통해 걸작으로 뒤바뀐 많은 그림들이 경매장의 역사를 증언하고 있다. 경매사의 “어휘 선택과 말씨는 완벽하고 제스처는 절제”(Thornton, 2011: 28)되어 있는데, 그는 경매보조사와 함께 높이 설치된 연단 위에 올라가 진지하고 초연한 태도로 입찰자들의 의사를 민첩하게 읽어낸다. 그의 말과 제스처는 온통 작품의 구매 흡입력을 드높이는 데 바쳐져 있다. 경매장의 뒤편에는 입찰자와 관람객을 분리하는 붉은 색 차단선이 배치되어 있고, “배심원석처럼 난간을 친 곳”(Thornton, 2011: 48)에는 검은색 양복을 입은 직원들이 부지런히 전화 입찰에 응하고 있다.1) 작품들은 차례차례 앞으로 불려 나와 스크린에 전시된 채 자신에게 유리한 가격 판결을 기다린다.

정교한 외관, 매너, 무대장치 그리고 의식 절차로 이루어진 이 모든 광경의 핵심에는 응찰용 팻말을 든 입찰자들의 투기적인 경쟁 게임이 있다. 경매 입찰자들은 경제적 사고의 의지를 포기한 비(非)공리주의자처럼 보인다. 작품을 고가(高價)의 돈을 들여 매입하는 행위 안에는 화폐를 ‘반(反)경제적인’ 방식으로 일순간 탕진하겠다는 대담함이 함축되어 있기 때문이다. 호가 상승의 장애물을 뛰어넘는 내기 돈들이 불확실한 결말을 향해 쏟아질 때마다 관객들은 온 정신을 집중하고 긴장한다. 여기서 멈출 것인가 아니면 다른 카드가 나올 것인가. 마침내 입찰자들이 감추고 있던 자기 패가 모두 공개되고 결말이 확정되면 게임은 끝난다. 참여자들을 일순간 열광하게 만드는 이 연극무대는 특별한 주술-종교적인 에너지로 충전되어 있다. 바로 이 에너지에 힘입어 그들 사이에서 박수갈채가 터져 나온다.

미술품 경매장은 여러 면에서 밀교적(密敎的) 성격의 종교집회를 연상시킨다. ‘밀폐’된 공간 속에서 사람들은 낙찰의 순간을 초조하게 기다린다. 경매사의 화술은 일종의 주법(呪法)에 가깝다. 그는 사람들을 비일상적인 꿈의 세계로 데려가고(“33억부터 시작하겠습니다”) 집단적 열광의 클라이맥스 바로 앞까지 몇 차례 초대했다가 (“더 없으십니까?”) 마침내 누가 가장 운이 좋은 자인가를 알려준다(“낙찰되었습니다”). 사람들은 이 주법(呪法)을 군말 없이 받아들인다. 그들은 행운의 주인공을 질투하거나 선망하지 않는다. 누가 그림을 가졌는가보다는 결말에 이르는 진지하고 엄숙한 모든 과정이 더욱 중요하다. 한 장의 그림이 얼마만큼의 돈을 강탈할 수 있는가를 결정짓는 승부, 그 넘치는 화폐량이 제공하는 자극적인 분위기 하나하나가 그들을 미술품 경매장으로 이끄는 주된 동기로 작용한다.

이곳에서 고양되는 특별한 열기를 고려해 봤을 때, 「빨래터」에 새겨진 엄청난 금액을 일확천금의 시세가치를 겨냥한 투자액으로만 보기는 힘들다. 그것은 경제 영역 저편에서 움트는 또 다른 가치를 표상한다. 45억의 화폐량은 박수근이라는 이름 밑에 수북이 쌓이는 상징적 봉헌물에 가깝기 때문이다. 이 봉헌물이 눈덩이처럼 불어 날수록, 박수근의 화명(畵名)은 그의 그림들에 중대한 주술적인 전염 효과를 일으킨다. 박수근은 금과 같은 존재이기에 그의 서명이 들어간 그림들은 모두 희소한 귀중품으로 ‘분류’된다. 2000년대 이후 박수근의 그림들에 매겨진 경매가의 비정상적인 폭등을 상기해보자. 2001년 9월 「앉아 있는 여인」이 4억 6천만 원(서울옥션)에 거래된 이래, 2005년 11월 「나무와 사람들」이 7억 1천만 원(K옥션), 2006년 2월 「시장의 여인들」은 9억 1천만 원(서울옥션), 2006년 12월 「노상」은 10억 4천만 원(K옥션), 2007년 3월 「휴식」은 10억 5천만 원(K옥션)의 낙찰가를 기록했다. 이 분위기에 편승하여 「농악」의 낙찰가는 단번에 20억 원까지 치솟았다.2) 이로써 박수근의 작품은 상식적인 경제 질서에서 완전히 해방된 세계에 자리매김할 수 있었다. 경매가의 급등은 박수근의 작품들에 새겨진 미적 탁월성과는 무관하다. 그의 그림들은 오로지 박수근이라는 이름의 유명세에 의존하면서 경매 낙찰가의 부풀어 오르는 증식과 거침없는 전이 논리를 따랐다. 그 와중에 박수근이 - 아직 ‘박수근’이 아니었을 때 - 국산 화장품 홍보 잡지 『장업계(粧業界)』에 그렸던 보잘 것 없는 삽화들까지도 뛰어난 ‘작품’으로 평가받기에 이르렀다.3)

이런 관점에서 박수근이라는 이름은 풍요로 팽창된 힘의 관념인 마나(mana)와 일맥상통한다. 박수근의 서명은 단지 그림의 주인만을 가리키는 상징이 아니라, 그의 모든 그림들을 “상징적으로 일치”(Mauss and Hubert, 1999: 71)시켜 하나의 원리 아래 ‘분류’하는 능동적인 힘으로 작용한다. 그 힘은 경매 과정의 정교한 의례와 공명하면서, 박수근의 이름이 새겨진 모든 대상을 온갖 위해와 침범으로부터 지켜내고 그 밖의 다른 대상들과 혼동되지 않도록 보호해준다. 이렇게 해서 그의 그림들은 하나의 특별한 종(種)으로 전환한다.

그런데 경매장에서 일어나는 작품의 마법적인 성화는 그 필연적인 상관항으로 화폐가치와 미적가치 각각의 희생을 요구한다. 이 희생에 힘입어 그림은 돈과 예술의 고유한 지대에서 벗어나 집단적인 몰두와 탐닉의 대상으로 뒤바뀐다. 박수근의 작품이 그의 다른 작품들과 다투는 현기증 나는 투기 경쟁에서, 한 작품이 승리를 거둘 때마다 화폐의 일상적 가치는 점점 더 무력해진다. 환호와 박수갈채 속에서, 45억 2000만원의 화폐 가치는 순식간에 밑바닥으로 추락했고 「빨래터」는 기념비적인 작품으로 끌어올려졌다. 그림 한 점을 엄청난 화폐량과 맞바꾸는 것은 분명 (경제 논리쪽에서 보면) 폭력적인 결론이다. 그것은 45억에 해당하는 일상의 품목들이 순식간에 잿더미로 변하는 광경을 연출한다. 별 쓸모없는 그림 한 점을 손에 넣기 위해 저 많은 돈을 포기해야한단 말인가. 그것은 어떤 하찮은 물리적 실체 때문에 지금까지 쌓아온 경제적 기반이 순식간에 붕괴될 수도 있다는 두려움과 크게 다르지 않다. 그런데 어떻게 이런 두려움이 박수갈채로 끝맺을 수 있단 말인가. 사실 ‘탄성’이 아니라 ‘탄식’을 해야 할 상황이 아닌가.

경제적 허탈감과는 정반대의 이유로 또 다른 탄식이 튀어나올 수 있다. 그 비통함은 「빨래터」의 철저한 금전적 환원에 따른 미적 가치의 위태로움에서 기인한다. 아무리 엄청난 화폐량이 쏟아 부어졌다고 해도, 돈과 교환된 작품은 결국 그 미적 가치의 바닥만을 드러내는 것 아닌가. 경매가는 작품의 구매 욕구만을 증언한다. 그렇기에 예술 작품은 화폐와 맞바꿔지는 순간 참혹한 미적 빈곤에 시달리게 된다. 미술품 경매장은 이 참혹함을 특정 계층의 광기어린 투기 경쟁을 통해 연출하는데, 여기서는 작품에 대한 차분한 성찰이 아니라 급박한 소유욕만이 전면화된다. 사실 경매장의 고객은 작품의 미적 탁월성을 숙고할 여유도 그럴 의사도 없다. 그는 자신의 은행 잔고만을 생각하면서 구매 의사를 즉각 결정해야만 한다.

이처럼 미술품 경매는 화폐가치의 무상(無相)함과 미적가치의 빈곤을 극적으로 연출하면서 작품을 신성한 사물로 격상시킨다. 한 편에서는 아무런 유용성도 없는 작품을 손에 넣기 위해 어마어마한 금액의 세속적 가치가 포기되고, 다른 한편에서는 화폐의 권능 앞에서 작품의 미적가치가 무력하게 산산조각 나고 만다. 이처럼 작품의 낙찰가는 미적가치에 대한 조예와 안목은 물론 사회에서 유통되는 상식화된 금전 가치를 괄호로 묶으며 등장한다. 한 폭의 그림이 뛰어난 걸작으로 바뀌었음을 승인하는 미술품 경매장은 일상의 시공간에서 탈각되어, 금전과 예술에 대한 어떠한 문제제기도 허용하지 않는, 그 자체 ‘괄호 친 경험’이 이루어지는 특수한 현상학적 체험의 장이다(Alexander, 2007: 340). 그러므로 경매장 안쪽에서 낙찰가의 진실성에 대한 판단은 늘 유보되기 마련이다.

반면 미술품 경매장의 ‘바깥’은 이러한 현상학적 체험에 대한 혐오와 의심이 증폭하는 세계이다. 이 외부 세계는 작품의 성화를 가져온 정서적 에너지가 소멸하고 고조된 열기가 급속히 냉각되는 곳이다. 화폐가치와 미적가치를 가두었던 괄호가 열리고, 이제 사람들은 작품의 성화를 가져온 마법적 환경과 그 산출물을 강하게 비판하기 시작한다. 작품의 성화가 임의적인 가격 판정에 의존한다는 점에서, 미술품 경매란 관객들의 정서적 에너지를 자유자재로 조작하는 간교한 술수이자, 더 나아가 작가의 영혼까지도 상업화하려는 비열한 기획으로 비춰진다. 예술작품이 손익계산을 따지는 세계에 들어섰다는 것 못지않게, 그렇게 많은 돈이 그림 구매에 탕진됐다는 점도 도무지 납득할 수 없는 일이 되어버린다. 또한 박수근의 부재 속에서 그의 의사와는 상관없이 진행되는 그림 값 판정은 불법 행위이자 명백한 사기 행각으로도 인식된다. 그것은 마치 값비싼 광물을 찾기 위해 주인의 허락도 없이 이곳저곳을 함부로 시굴하는 절도와 다를 바 없기 때문이다. 더 나아가, 고가의 돈을 놓고 벌이는 경매 행위는 이미 세상을 떠난 박수근의 소박한 삶에 대한 모욕으로도 여겨진다.

이러한 비판적인 시각들은 경매 낙찰가의 ‘적정성’과 ‘공정성’이라는 두 가지 문제를 직접 겨냥하고 있다(Heinich, 2006: 198). 그것은 구체적으로 비상식적인 낙찰가가 작품의 적정가가 될 수 있는가, 그리고 그러한 낙찰 행위 자체가 과연 공정한 것인가라는 두 가지 질문을 함축한다. 이 질문은 작품의 성화를 창조하는 경매 의례의 정당성을 비롯해 작품의 금전적 성화, 그리고 그렇게 성화된 작품의 사적 소유가 떠안고 있는 도덕성의 문제까지도 동시에 건드리고 있다.

1미술품 경매장의 밀폐된 구조, 경매사와 경매보조사의 외관, 전화응찰을 비롯한 경매 현장 전체 분위기에 관해서는 K옥션과 서울옥션의 경매 갤러리를 참조할 수 있다(http://www.k-auction.com/Company/CompanyInfo.aspx; http://www.newsis.com/gallery/view.htm?cID=1&pID=1&page=1&s_skin=&s_date=&e_date=&s_k=&pict_id=NISI20140725_0009959207) 2박수근 작품의 호수와 재료에 따른 가격 상승 현황은 이호숙(2008: 68-78)을 참조할 수 있다. 3유홍준은 『장업계』의 삽화만큼이나 박수근의 삶이 주변적인 위치로 밀려나 있었음을 상기하면서 그 삽화들의 예술적 가치를 상당히 비중 있게 다루고 있다. “박수근의 대상 파악 능력과 조형적 재창조력은 여기에서 확연히 엿볼 수 있다고 하겠는데 우리는 박수근의 회화작품들이 나목, 아낙네 등 한정된 소재만 보여주는 아쉬움을 이 삽화를 통해 달랠 수 있다”(유홍준. 2003: 155).

한 작품의 낙찰가가 거리낌 없이 폭등하게 되면, 그 치솟는 금액의 정체를 규정할 수 있는 내용은 극도로 불확실해진다. 그것이 새로운 미적 이념을 기념하는 것인지 첨단의 소재와 기법을 칭송하는 것인지, 소수 고객의 취향에 부응하는 것인지, 아니면 작품의 사회적 발언력을 증언하는 것인지 정확히 파악하기 힘들다. 표면에 드러난 것은 그저 괄목할만한 가격 상승기조의 센세이션일 뿐이다. 게다가 이 센세이션 조차 ‘전체로서의 사회’가 아닌 미술품 경매장만의 밀교적 열광에 결부되어 있기에, 낙찰가의 의미는 늘 어떤 정당화의 위기에 처해있게 된다. 이런 이유로 경매 낙찰가의 의미가 떠안고 있는 불확실성을 설득력 있게 비판하거나 옹호하려는 다양한 해석들이 출현하게 된다.

무엇보다도 낙찰가의 급등이 화폐가치의 일상성과 미적가치의 고귀함과는 무관하게 이루어지는 만큼, 돈의 상식적 수준과 예술의 보편적 이념을 ‘회복’하면서 낙찰가의 상승을 재해석하려는 시도가 등장한다. 이러한 해석의 방향은 크게 보아 다음의 두 가지 입장에서 이루어진다. 먼저 ‘상식적인 경제관념’의 입장에서 경매장의 가격매기기를 ‘거품 경제’와 유사한 관행으로 해석하려는 입장이 존재한다. 이 입장은 고가의 박수근 그림이 ‘실물 경제’의 안정적 척도를 부정하는 하나의 징후이자 오늘날 미술시장이 구조적 불안정성에 돌입했음을 증명하는 계기라고 여긴다. 두 번째 입장은 이와는 정반대의 방향을 취한다. 즉 박수근의 작품이 고액 거래되었다는 사실은 생전 인정받지 못했던 ‘화가’에 대한 ‘사후 보상’의 차원에서 정당화할 수 있다고 여기는 것이다.4) 이 경우 낙찰가는 돈에 의한 예술의 청산이 아니라, 예술의 고귀함에 대한 금전적 찬양으로 이해된다. 이러한 두 가지 입장 외에, 스펙터클한 낙찰가 속에는 정작 ‘인간’ 박수근에 대한 표상이 결여되어 있다는 견해도 제기된다. 특히 박수 근에 대한 추억을 간직하고 있는 사람들은 엄청난 경매가를 박수근의 소박한 삶에 대한 모욕이자 그와는 결코 어울리지 않는 공허한 재화로 인식한다. 이제 이 세 가지 입장에 따른 경매가의 표상들을 검토해보자.

하나의 작품에 온당히 할당될 수 있는 ‘적정가’는 얼마인가? 과연 그것은 존재할 수 있을까? 만약 ‘적절한’ 낙찰가가 있다면, 그 실체를 확연히 드러내 줄 지표는 어디서 찾아야 하는가? 2000년대 이후 국내 미술시장의 활성화와 함께, 이러한 물음이 미술계와 미술시장 주변에서 현저하게 증폭되고 있다(서진수, 2014; 최병식, 2014; 한여훈, 2012). 낙찰가의 ‘공정함’을 둘러싼 여러 논쟁과 시비는 예술과 돈의 상투적인 긴장 관계에 새로운 해석의 공간을 열어준다. 그런데 이 해석 공간을 지탱하는 것은 ‘제값을 하는 예술작품에는 어떠한 가격도 매겨질 수 없다’는 식의 고집스러운 미적 이념이 아니라, ‘상식적인 관점’에서 작품은 얼마만큼의 돈에 얼룩질 수 있는가라는 질문이다. 따라서 정작 관건이 되는 것은 순수와 불순의 거친 대립이 아니라, 예술을 불가피하게 오염시키는 금액의 ‘정당한’ 총량을 산정하는 방식을 향하게 된다.

2007년 3월 박수근의 유화 「시장의 사람들」이 25억 원이라는 기념비적인 액수에 팔렸을 때, 경매시장의 한 유명인사는 “국내에서 제일 비싼 아파트가 50억 원인데, 박수근 그림 값 25억은 그 절반”에 불과하다는 사실을 한껏 추켜세웠다(한국일보, 2007.03.11). 작품의 낙찰가가 ‘정당한’ 가격임을 증명하기 위해 예술 이외의 다른 생산품을 참조하는 담론은, ‘어쨌든 예술이 훨씬 더 가치 있다’는 보편적 믿음과 연동하면서, 참고할 만한 또 다른 비교 대상들을 계속 끌어들인다. 그래서 “더 이상 나올 수 없는 작고 작가의 작품”과 “얼마든지 더 지을 수 있는 아파트”, 미술시장의 규모(3000억 원)와 “껌 시장의 규모(3200억 원)”의 대비가 연이어 등장한다(한국경제, 2007.05.06). 희소재와 대량 생산품, 고귀한 것과 하찮은 것의 대비 목록에서 박수근 작품의 시세가치는 여전히 모자란 것으로 밝혀진다(“경매장에서는 25억 원도 싸다는 소리가 많이 나왔습니다”(한국일보, 2007.03.11)). 그리고 이 모자람에서 느껴지는 어떤 불편한 감정이 「시장의 사람들」의 경이로운 낙찰가를 승인한다.

이런 식의 가격 산정 방식은 작품의 희소성을 강조하면서 동시에 이 희소성의 값어치를 거품 경제의 틀 속에서 정당화한다. 다시 말해, 예술 작품은 (판매가가 원가를 ‘약간’ 상회하는) 껌보다 하찮아서는 안 되기에, (생산비를 ‘훨씬’ 넘는 가격에 매매되는) 아파트의 수준에서 검토해야 한다는 것이다. 이 논리는 결국 기묘한 역설로 귀착한다. 박수근의 그림에 거품가가 끼었다는 판단은 매우 주관적인데, 이 주관성을 넘어선 객관적인 지표를 찾으려면 미술시장보다 더 거대한 버블 시장을 참조하라는 말이다. 이렇게 해서 박수근의 그림 값은 실질 가격의 층위에서 순간적 시세의 층위로, 실물 경제의 차원에서 투기 경제의 차원으로, 상식적 규범의 수준에서 스펙터클한 사건의 수준으로 들어선다. 그 결과 그의 작품은 막대한 재화 축적에 길을 터주는 귀중한 재원으로 자리 잡기에 이른다.

경매 낙찰가가 마법적인 정서적 조율로 급박하게 산출된 이상, 그것은 늘 지하 경제 혹은 거품 경제의 혐의를 지닐 수밖에 없다. 따라서 경매장 고유의 정서적 에너지가 미치지 못하는 곳에서는 낙찰가에 대한 비판은 무엇보다도 ‘상식의 경제’라는 관점에서 제기된다. 이 입장에서 바라보면, 미술품의 경매 낙찰가는 신화적인 ‘조작’, 즉 뉴욕의 한 화상이 완곡하게 표현했던 “창조적인 가격 매기기(creative pricing)”(심상용, 2010: 158)의 결과에 해당할 뿐이다. 경매에 바쳐진 박수근의 그림이 능수능란한 조작의 산물로 튀어나오는 이상, 낙찰가를 경제적인 차원에서 정당화하려는 온갖 노력 역시 마법적 속임수로 간주되고 만다. 이렇듯 상식의 경제라는 입장에 서게 되면, 박수근 작품의 시장 거래는 늘 스캔들을 키우는 괴물처럼 나타난다. 그의 그림은 1959년 호당 1만환(1천원)에서 1991년에는 1억 5천만 원으로 뛰어올랐고, 2007년에는 마침내 2억 원을 훌쩍 넘어섰다. 1975년 이후 국내 주식 시장의 상승세와 단순 비교했을 때, 이 호당 가격의 비정상적인 폭등은 약 36.2배 더 가파른 상승 곡선을 보여준다(이인혜, 2007: 58). 그림 값이 상식의 판결을 수용해야 한다는 입장으로 인해, 평범한 일상생활의 품목이 가격 대비의 새로운 기준으로 등장하기도 한다. 이제 하찮은 것(껌)이나 과시적인 것(아파트)이 아닌 극히 범상한 ‘쌀’이 개입해, 그림 값 상승을 부풀린 인플레이션을 가장 ‘현실감’ 있게 고발하는 척도로 작용한다. 1965년 미국인 로널드 존스가 「시장의 여인들」을 320달러에 구매했을 때, 이 가격은 당시 쌀 17가마를 구입할 수 있는 금액이었다. 그런데 2007년의 낙찰가 25억은 “쌀(80kg) 13,889가마를 구입할 수 있는 가격”(이인혜, 2007: 53)에 해당한다.

결국 경매 낙찰가는 경제적 합리성을 어리둥절하게 만들어 버린다. 그것은 수요와 공급의 순진한 놀이와는 아무런 상관이 없다. 일시적인 열광, 부풀어지는 내기 돈을 향한 기대감, 경매봉 소리와 함께 순식간에 쏟아 부어지는 엄청난 규모의 화폐가 낙찰가를 결정할 뿐, 교환의 쌍방이 상식의 규범 하에 합의해 이루어지는 가격 형성은 애초부터 찾아보기 어렵다. 2005년 「시장의 여인들」이 15억 원에 낙찰되었을 때, 한 언론은 수직 상승한 경매가 앞에서 난처해진 경제적 합리성을 “박수근 그림 320달 러에 사 15억에 팔아?”(조선일보, 2005.04.17)라는 제목으로 표현했다. 물론 이런 식의 기사는 가격에 대한 의구심을 작품에 대한 경탄과 뒤섞기 마련이다. 그러나 비상식적인 낙찰가를 상식의 수준으로 확실히 끌어내리려는 비판적인 입장도 존재한다. 그런 입장은 박수근의 그림이 과대평가되었다고 주장한다. “만약에 그 만큼의 가치가 없는데 누군가가 그 가격에 낙찰 받았다면 누가 책임져야 하는가?”(한국경제, 2007.03.09).

이제 비난의 핵심은 사람들의 정신을 마비시키고 동요시키는 경매시장의 집단적 흥분으로 향한다. 이 극적인 환상 때문에 박수근의 그림은 ‘우량 상품’의 신화가 되고 낙찰가의 이면에 존재하는 순수한 경제적 진실은 뒤로 물러나게 된다. 그리고 상한가를 친 박수근의 그림의 잠재적 시세가치는 “흐름을 잘 탄 소수”만이 독점할 뿐이라는 사실이 폭로된다(이선영, 2009: 97). “빈센트 반 고흐처럼 신화가 된 예술가, 박수근. 이제는 박수근에 대한 낭만적인 신화를 걷어낼 때다”(경향신문, 2008.12.29) 라는 주장이 힘을 얻음에 따라, 불안정한 예술적 가치를 공정하게 가늠할 수 있는 미술 시장을 확보하고 탈선적인 경기를 무마시키는 것이 중요한 과제로 떠오른다(김상철, 2007; 박상용, 2009; 이규현, 2009). 과열된 미술품 경매시장의 대안으로 “견실한 민간 시장”이 대두되며, 더 나아가 이 민간 시장에 하버마스식의 “비판적인 의사소통이 가능한 담론의 장”을 개입시켜야 한다는 요구까지 제기된다(이선영, 2009: 97).

그러나 합리적인 시장과 비판적인 의사소통을 통해서 지진계처럼 등락을 거듭하는 미적가치를 안정화시킬 수 있다는 입장에도 무언가 받아들이기 힘든 억설이 존재한다. 왜냐하면 미술품 경매 시장은 본질적으로 합리적 숙고가 아닌 돈을 무용지물로 만드는 비공리적인 결단에 힘입어 하나의 ‘순간적’인 가격을 결정하는 주술적인 공간이기 때문이다. 이제 중요하게 짚어야 할 것은 그림 매매가의 ‘거품’을 합리적인 시세가치로 꺼뜨리려는 담론이 아니라, 그 ‘거품’이 점하고 있는 비경제적인 의미를 묻고 낙찰가의 함의를 재해석하려는 입장들이다. 이제 이 입장들이 어떻게 전개되는지 살펴보자.

박수근의 집은 “손바닥만한 마당이 딸린 한옥으로 겨우 몇 사람이 기거할 수 있을 만큼”(한국경제, 1985.05.05) 협소했으며, 그는 이곳에서 “그 무더운 여름날 등줄기로 땀을 줄줄 흘리며 화실 없이”(주간경향, 1985.10.07) 그림을 그렸다. “그는 가정 형편상 화가 수업을 받은 일도 없었고 평생 가난한 삶 때문에 캔버스와 오일을 살돈조차 마련하기 힘들었다”(유홍준, 2011: 19). 박수근의 이러한 “핍진한 삶은 그를 그림에 전념하도록 놔두지 않는다. 노동품을 팔아서라도 생계를 꾸려야 했던 것이다. 도청 서기, 미술교사, 미 8군 PX에서 초상화 그리기 등 닥치는 대로 일을 했다. 그러나 그의 관심은 그리는 일뿐이었고 그것 말고 할 수 있는 것도 없었다. 한때 도화지나 연필을 사기 어려워 숯으로 그린 적도 있었다”(경향신문, 1999.07.14). “아틀리에는커녕 화구(畵具)나 이젤도 제대로 없이 침실을 그대로 화실로 겸용했던 이 가난한 화가”(동아일보, 1965.05.08)는 “꽤 오랫동안 무관심과 무시 속에서”(한국경제, 1985.11.21) 살다가, “평생 개인전 한 번 열어보지 못하고 나이 51세에 세상을 떠났 다”;(유홍준, 2011: 20). 박수근의 궁핍을 보고하는 이야기들이 수차례 반복되면 그것들을 하나로 꿰는 플롯이 자연스럽게 도출된다. 이 플롯은 박수근을 ‘사후(死後) 영광’을 획득한 작가로, 즉 “살아 있을 때보다도 죽은 다음에 성가(聲價)가 높아지고 작품이 재평가되는 작가”;(김윤수, 1995: 234)로 자연스럽게 이동시킨다.

박수근의 가난이 한 편의 예술적 신화를 창조하는 텍스트의 중심에 옮겨지면, 그것은 “빛나는 성취의 예술 생애”(이구열, 1995: 254)를 위해 애초부터 마련된 궁핍이자 예술혼의 증식과 완성을 위해 불가피하게 요구되었던 배양토처럼 묘사된다. 예컨대 박수근의 장녀가 아버지의 고난을 회상할 때, 한 평론가는 그 고난 덕분에 빛을 보게 된 미의 기법을 떠올린다.

한편, 그림 그리기에 ‘눈이 먼’ 박수근이 실제로 한쪽 눈을 실명했을 때 이 비극은 예술을 완성하는 데 필수불가결한 요소로 결산된다.

박수근의 삶에서 결핍된 모든 것을 예술은 만회해준다. 따라서 박수근의 궁핍과고통은 그 자신이 체감했던 생생하고 절박한 사실의 차원에만 머무르지 않는다. 그 것은 예술을 위해 생산되어야만 했고, 예술에 의해 인가받아야만 했던 어떤 추상적인 개념처럼 떠오른다. 이렇게 그의 가난이 예술의 성취라는 명목으로 승화될 때, 비로소 그것은 먼 훗날 반드시 보상받게 될 일시적인 결핍으로 평가받는다. “예술가에 있어 ‘사후의 영광’처럼 값진 것은 없다. 한국 미술사에 있어서 박수근은 살아서의 가혹한 고생과 시련을 사후의 영광으로 보상받고 있는 드문 작가 중의 한 명이다”(윤범모, 1995: 242).

박수근의 궁핍은 예술의 보조물이자 수식어로서 재발견되고, 마침내 ‘환대’ 받을 만한 가난으로 되돌아온다. 이런 방식으로 평단과 언론은 그의 과거는 물론 죽음까지도 미적으로 해석하고 영원히 죽지 않는 박수근의 신화를 창조해낸다. 그 신화 안에서 직업(도청 서기, 미술교사, 부두 노동자, 초상화 작가)과 생업(화가)의 경계가 정착되고, 이 경계는 박수근의 삶 전체를 통해 변치 않고 유지된 것으로 묘사된다. “대부분의 미술가들이 생활의 방편으로 다른 직장을 선택하고 있는 실정이다. 이런 상황에서도 박수근은 오로지 창작에만 매달렸으며 창작을 통해 삶을 영위하려고 하였다”(오광수, 2011: 7). “그림이 돈이 되지 않던 시절에 박수근은 그림으로 생활을 영위해 온 드문 경우의 화가이기도 하다”(한국일보, 1985.11.21). “그림이 돈이 되지 않던 시절”, 박수근이 ‘생계’를 위해 선택했던 여러 직업들은 삶의 곁가지나 배경을 이루는 에피소드이자, 그의 ‘생업’에 불청객같이 끼어든 사소한 사건들에 불과하다. 반면 ‘그림이 돈이 되는 현재’, 생업인 예술에 헌신한 대가로 얻게 된 그의 불행한 과거 전체는 작품의 폭등하는 가격을 통해 보상받는다. 이런 관점에서 그의 그림에 새겨진 고가의 낙찰가는 고난 끝에 세상을 등진 박수근을 위해 마련되어야 할 사회적 재원으로 정당화된다. 이처럼 미술계는 그의 그림들이 헐값에 팔렸을 때는 물론 시장에서 대성공을 거둘 때도 그의 고통을 예술의 시각에서 기록하고 관리하며 정당화하고자 한다.

그러나 박수근의 삶과 그의 작품이 오늘날 누리고 있는 호황 사이에는 ‘사후 보상’의 명목으로 채워지기 힘든 심연이 존재한다. 그가 체감했던 고난은 예술이라는 문화적 전통에 적절하게 부합하는 시련으로 환원될 수도, 치솟는 높은 그림 값으로 정당하게 보상 판정될 수도 없기 때문이다. 이제 예술의 관할권 아래 놓인 한 ‘화가’의 추상화된 가난이 아닌, 한 ‘인간’으로서 박수근이 겪어야만 했던 생활고(生活苦) 자체로 돌아가 그의 그림 값이 표상하는 의미를 애도와 속죄의 차원에서 이해하려는시도가 전개된다.

일부 평단은 박수근 그림의 치솟는 매매가를 그가 경멸당했던 시기에 대한 피해 보상액처럼 제시한다. 물론 작가가 이미 죽고 없기에 매매가는 ‘상징적인’ 보상으로만 이해될 수 있다. 그런데 바로 그런 이유로 ‘사후 영광’이라는 표현 자체가 더욱 문제시되기도 한다. 살아있을 당시 ‘영광’에는 조금도 관심이 없었던 박수근에게 어떻게 사후의 ‘영광’이라는 면류관을 씌울 수 있는가?

박수근의 그림이 돈을 긁어모으는 피사체로 전락할 때, 일부 사람들, 특히 박수근을 지척에서 대면해본 사람들은 이러한 급격한 가치 변동 앞에서 슬픔과 애도의 감정을 내비치게 된다. 그런데 이 감정을 움트게 만드는 원인을 단지 예술을 불경하게 만드는 돈에서 찾아서는 안 된다. 예술에 주입된 돈이 아니라 박수근의 그림에 달라 붙어 매순간 그의 생애를 잠식해 들어오려는 돈, 가난했지만 우직했던 박수근의 삶이 돈에 무방비로 노출되고 시장의 생리에 의해 부정적으로 현시되는 사태가 바로이들이 갖는 슬픔과 애도의 참된 이유이다.

이 증언은 박수근의 생전 고난이 그림의 치솟는 매매가로 상쇄될 수 있는 교환 품목이 아님을, 따라서 그의 그림은 사후 영광보다는 ‘생전 고통’을 증명하는 데 쓰여야 함을 암시한다. 아무리 사후에 찾아온 영광이 크더라도 그것은 박수근의 고달팠던 생애 전반을 보상하지 못한다. 오히려 그 영광이 ‘뒤 늦게 찾아왔다’는 이유만으로 슬픔과 애도의 감정은 한층 더 강렬해질 수 있다. 미술품 경매장은 박수근의 고난과 인간미를 일격에 망가뜨리는 폭력의 공간에 불과하다. 박수근 그림의 높은 낙찰가는 그의 삶을 덤핑으로 처리하는 가학적인 구경거리만을 제공할 뿐이다. 예술의 위안으로도 이 폭력이 남긴 상처는 치유되지 않는다. 따라서 박수근의 삶에 분별없이 개입한 불순물을 제거하기 위해서는, 세속의 금전에 부식되지 않는 박수근의 고난과 궁핍을 조회하고 그것을 공식화하려는 담론이 필요하다. 그것은 헐값에 팔려나가는 그림들로 생계를 유지하면서도 결코 돈에 자신을 의탁하지 않았던 박수근의 무구한 삶을 상기하자는 증언들과 맞물리게 된다.

회환과 애도의 감정은 ‘화가’ 박수근과 ‘높은 낙찰가’ 사이의 관계를 정당화하는 대신 ‘인간’ 박수근 앞에서 ‘돈’이 차지했던 애절한 의미를 강조한다. 이제 박수근이 생전에 관계 맺었던 모든 종류의 돈은 그의 일관된 삶의 윤리를 증명하는 데 인용된다. 무엇보다도 박수근에게 그림 값은 예술에 헌신한 대가가 아니라 고단한 삶의 한복판에서 마땅히 구해야 했던 ‘생계비’였다. “가정을 책임진 가장으로서 생계는 냉엄한 책무였고 따라서 아름다움을 아로새기는 화가로서 창작만 하고 있을 수는 없었다.”(최열, 2011: 193). 더군다나 그는 가족의 생계를 위해 그림 파는 일을 아주 당당히 해냈다.5) 또한 박수근은 아무리 ‘푼돈’에 불과하더라도 자신에게 속하지 않는 돈에는 일체의 욕심도 내비치지 않았다. 그는 “마신 외상술값을 갚으러 갔다가 당사자를 만나지 못하자 그 돈을 축내지 않으려고 억수같이 쏟아지는 빗속을 걸어왔다”(한국경제, 1985.05.05). “자신이 남을 도와준 것은 이야기 안하셔도 남에게 버스표 한장이라도 받은 것은 집에 오셔서 꼭 이야기를”(김복순, 1995: 54)했던 박수근이 있는가하면, 한 푼도 못 받고 그림을 도둑맞았을 때 오히려 이를 ‘무상증여’로 간주하고 기뻐했던 박수근도 있다. “그 그림 가져간 사람이 돈은 없고 작품은 탐이 나고 해서 가져갔으니 얼마나 좋으냐고, 작품이 도난을 당한다는 것은 영광이라고 오히려 기뻐했다”(최열, 2011: 205-206).

이런 증언들은 박수근이 끝까지 지켰던 우직하고 소박한 인간미를 한층 더 부각시킨다. 모든 인간들이 화폐 앞에서 서열화되듯이, 한 인간 앞에서 화폐들도 서열화될 수 있다. 예술과 돈의 관계가 어떠하든, 박수근에게 가족의 생계를 위해 벌어야 했던 돈이 최우선이었으며, 예술에 대한 금전적 보상은 그보다 한참 못 미치는 곳에 있었다. 그에게 예술은 소명이라기보다는 밥벌이에 가까웠다. 그러므로 예술에 자신을 바쳤다는 이유로 고가의 낙찰가를 정당화하는 담론은 돈에 대한 박수근의 윤리를 왜곡하는 광폭한 힘으로 비춰질 수 있다. 더 나아가 박수근의 그림들에 매겨진 엄청난 금액은 사후 영광이 아닌 ‘절도’로 이해되기도 한다. 그것은 박수근의 이름은 물론 그의 죽음마저도 시장의 생리에 맡겨 모종의 이득을 취하는 범죄 행위의 표식이다. 따라서 비난의 시선은 그림으로 포식한 자들의 주위를 더듬으면서, 박수근에게 ‘불법으로’ 신세진 그들의 죄에 대한 단호한 원망과 혐오를 숨기지 않고 내비친다.

고가로 매입된 작품은 작가의 사후 영예를 증명하기는커녕 그를 생전의 차가운 유배지로 되돌려 보낼 뿐이다. 즉 그림 판매 수익으로 비축된 재화는 “살얼음판 위에 선 위태로움을 견뎌야” 했던 박수근을 또 다시 그 “추위를 죽어서조차 간직”(최열, 2011: 6)하게 내모는 악의에 찬 범죄로 인식된다. 이런 입장은 박수근에 대한 애도의 축에 머물지 않고 속죄의 축까지 도입하기에 이른다. 속죄의 형식은 돈에 강탈된 작품 때문에 죽어서도 유폐된 존재로 남을 수밖에 없는 박수근의 원래 자리를 회복하는 방식을 취해야 한다. 그런 점에서 유일한 속죄 방식은 “박수근이란 이름으로 얻는 재화는 박수근에게 돌려주어야 한다”(최열, 2011: 7)는 도덕적 의무로 향하게 된다. 이 도덕적 의무는 경매를 소유권의 합법적인 이동으로만 보려는 순진한 경제적 태도에 일침을 가한다. 살아 있을 때든 죽고 난 후든, 박수근의 서명이 들어간 모든 그림의 진정한 주인은 박수근 자신이다. 그가 양도했던 그림은 물론 심지어 내버린 그림까지도 여전히 그에게 속한다. 그가 동의한 적 없이 사후에 팔려나간 그림들은 모두 도난당한 물건으로 봐야 마땅하다는 것이다.6)

고가의 그림 매매를 한 인간에게 닥친 고통스러운 상처로 상상하고, 그 책임이 누구에게 있는가를 확정하고, 돈과 그림의 공허하고 헛된 관계를 끊어버림으로써 박수근에 대한 참된 보상책을 마련하는 것, 그것이 바로 애도와 속죄의 태도의 궁극적인 지향점이다. 이런 입장은 박수근의 그림이 한 인간의 궁핍한 삶과 쓸쓸한 죽음에 대한 뜻 깊은 추모를 통해 감상되어야 한다는 주장을 내포하고 있다.

4나탈리 에니히(Nathalie Heinich)가 반 고흐(Van Gogh)의 작품들의 경매가를 통해 입증했던 것처럼, 그림 가격의 인플레이션은 ‘시장의 합리성’에 비추어 보았을 때는 부조리한 낭비로 인식되지만 불행한 천재 화가에 대한 ‘사후 인정’의 관점에서는 금전적 추앙으로 정당화된다(Heinich, 2006: 183-205). 이러한 해석은 우리가 살펴볼 박수근의 작품가를 둘러싼 상이한 입장들에도 적용할 수 있다. 5박수근이 그의 후원자였던 마가렛 밀러(Margaret Miller) 여사에게 보낸 편지들에는 유독 그림대금에 관한 내용이 주를 이루고 있다(공주형, 2009: 104). 다음과 같은 편지 내용이 이를 잘 보여준다. “특히 부탁하옵기는 이 편지를 보시는 즉시 송금하여 주시기를 합니다”. “부인께서 이 그림을 사주시면 제게는 참으로 큰 도움이 되겠습니다”. “그림가격으로 보내주실 수표는 송금수표로 하되 한국은행이라고 지명을 하지 말아주셨으면 저에게 도움이 되겠습니다”. “그림을 사기원하시는 분이 가격이 많다고 하면 귀하께서 적당히 하셔서 팔아 주셨으면 감사하겠습니다”(박수근, 1995: 183-190). 6따라서 박수근의 모든 작품에는 참된 소유권을 표시하는 일종의 주술적 힘인 ‘하우(hau)’가 각인 되어 있다고 볼 수 있다. 이 영적인 힘의 요체는 주인을 떠난 물건을 다시 그에게 반환하도록 강제하는 데 있다(Mauss, 1999: 157-161). 그림의 ‘하우’는 최초로 그것을 양도받은 수증자는 물론 그것을 (수증자로부터) 구입한 제 3자까지 계속 쫓아다닌다. ‘하우’의 작용권 안에 놓인 사람은 박수근으로부터 강제로 빠져나간 그림의 행방에 대해 더 이상 초연해질 수 없다. 그러한 결여는 반드시 채워져야 하며, 박수근의 그림은 그 유일한 출처지로 귀환해야 한다. 이런 맥락에서 박수근의 「굴비」를 기증하기로 결정하고 난 후 “내 마음 속에 깊이 쌓아온 박수근 선생에 대한 감사의 빚이 풀리는 것 같다”(매일경제, 2004.04.14)고 고백한 유명 갤러리 대표의 말에 주목할 필요가 있다. “박 화백은 평소 ‘미스 박’ 시집갈 때 내가 그림 한 점 선물하겠다고 하셨다. 하지만 내가 결혼하기 1년 전 박 화백이 돌아가셨다. 그런데 결혼식 때 사모님이 굴비 2마리가 그려진 3호짜리 소품을 들고 오셨다. 감사하면서도 내심 ‘기왕이면 인물화를 한 점 주시지’하고 생각하면서 장롱에 넣어 두었다가 1970년 2만 5000원에 팔아버렸다. 그런데 박 화백의 그림 값이 해마다 몇십 배, 몇백 배씩 뛰더라”(동아일보, 2010.05.26). 이 갤러리 대표의 죄책감은 박수근의 혼이 담긴 증여물을 제 3자에게 되팔았기 때문에 생겨난 것이다. 그녀는 이 죄책감을 속죄하기 위해 30년 후 1만 배가 넘는 돈을 주고 「굴비」를 다시 구입해 박수근의 ‘출처지’인 양구의 박물관에 되돌려 보내주었다.

Ⅳ. 미술품 경매장의 ?희생제의?와 소박함의 ?집합표상?

박수근 그림의 낙찰가를 둘러싼 논쟁적 입장들을 다시 검토해보자. 먼저 그것은 잔뜩 부풀어 오른 거품경제의 표식이며, 예술의 혼을 송두리째 짓밟는 화폐의 폭정이자, 박수근의 두 어깨에 그와 결코 어울리지 않는 막대한 돈을 짊어지게 하는 죄악으로 나타난다. 그러나 다른 한편, 그것은 생필품의 척도로 가늠할 수 없는 고귀한 작품에 대한 금전적 찬양이자, 인정받지 못한 채 궁핍하게 살아갔던 한 예술가에 대한 사회적 보상으로 간주되기도 한다. 경매 시스템은 우리를 딜레마에 빠지게 한다. 이 시스템은 ‘정신 나간’ 행동을 부추기지만 동시에 ‘정당한’ 무엇인가를 우리 앞에 남겨둔다.

사실 각각의 입장들은 서로를 부정하는 만큼이나 서로를 긍정하는 모호한 관계에 놓여 있다. 하나의 입장을 틀어막는 순간 외려 그 입장에 감응하고 공모하게 된다. 낙찰가를 부정해야만 박수근의 인간미와 예술 정신이 갱신되리라는 믿음 곁에는 고가의 매입행위가 그의 삶을 세상에 제대로 비춰줄 것이라는 기대가 늘 따라다닌다. ‘돈 아니면 예술’, ‘돈 아니면 인간’이라는 선택지는 이러한 믿음과 기대를 여러 겹으로 포개어놓을 뿐, 정작 낙찰가에 대한 사회학적 해석의 반경을 넓히는 데는 큰 도움을 주지 못한다.

그렇다면 박수근 작품의 경매 사례에서 중요하게 다루어야 할 사회학적 주제는 무엇인가? 그것은 화폐가치, 미적가치, 인격적 가치 사이의 갈등을 드러내는 것도, 그것들 사이에서 막연한 선악대비를 이끌어내는 것도 아니다. 문제는 ‘가치들의 영원한 투쟁’을 상투적으로 재확인하는 것이 아니라, 경매 시스템에 대한 규탄이나 옹호와는 상관없이 요지부동으로 버티고 서 있는 미술품 경매장의 위치를 바라보고 그 존재이유의 ‘정상성’(normalité)을 논리화하는 것이다.

화폐가치와 미적가치 그리고 한 ‘개인’의 소박함으로 표상되는 인격적 가치는 그 나름의 경계에 의해 특징지어지는 변별적인 속성을 지니고 있다. 미술품 경매장이 밀교적 집회의 성격을 강하게 띨 때, 이 세 가지 가치들 각각은 박수근 작품의 낙찰가를 인식하고 해석하고 평가하는 ‘개별적인’ 준거의 틀로 작용한다. 앞서 살펴보았듯이, 돈-예술작품-(박수근 개인의) 소박함은 밀교적인 경매 시스템에 대한 규명, 옹호, 고발, 경멸 등을 일으키는 가치 판단의 계열을 구성한다. 그런데 미술품 경매장이 신비로 둘러싸인 음험한 노름판이 아니라, 광범위한 사회적 힘에 정당하게 의존 하고 있는 장소로 파악된다면 사정은 달라질 수 있다. 이 때 이 세 가지 가치들은 더이상 ‘밀교집회의 은폐성’을 추적하고 고발하는 판단기준으로 작용하지 못한다. 오히려 그것들 모두는 미술품 경매장 특유의 방식으로 표상되고 재범주화되면서 본연의 의미를 상실한다. 좀 더 정확히 말한다면, 미술품 경매장 안에서 화폐가치의 일상성은 ‘정당하게’ 제거되고, 작품의 미적 차원은 ‘마땅히’ 축소되며, 박수근 개인의 소박함은 ‘합당하게’ 탈개인화된다. 이렇게 해서 돈과 예술혼의 무게에서 벗어난 ‘비인격적’이며 ‘초개인적’인, 즉 ‘사회적’인 소박함의 규범적 가치가 생산된다.

돈, 예술, 박수근 개인의 인격적 가치의 고유한 맥락을 지움으로써 새로운 사회적 가치의 생산에 길을 트는 것, 그것은 곧 미술품 경매 시스템이 특수한 ‘희생제의’의 양식을 갖추고 있다는 점을 의미한다. 그곳은 돈과 예술의 정체성과 존재 근거에 대한 물음을 회피하면서 일반 대중이 소화할 수 있는 소박함의 가치를 확산시킨다. 경매의 형태를 띤 희생제의 속에서 화폐가치, 미적가치, 인격적 가치가 특별한 의미변동을 겪게 되는 이유는 한 화가의 소박하고 서민적인 삶을 그 화가 ‘위에 놓으려는’ 사회적 요구 때문이다. 경매 의례가 이러한 요구를 충족시키는 이상, 미술품 경매장은 더 이상 ‘밀교집회’의 장소가 아니라 ‘사회’라는 방대한 교회 속의 ‘정상적’인 소(小)교회로 이해될 수 있다(Durkheim, 2003: 61). 이제 이러한 사회적 요구가 어떻게 완성되는지 살펴보자.

희생제의는 “희생제물을 매개로 삼아 속된 것과 성스러운 것을 소통시키는 수단”(Mauss and Hubert, 1968b: 16)으로 정의할 수 있다. 이 고전적인 정의의 요체는 ‘속된 것’과 ‘성스러운 것’의 이음매에 해당하는 ‘희생제물’의 성격에 매달려 있다. 제물로 선택된 것이 무엇인가에 따라 성과 속의 내용물은 물론 그 사이에 그어질 빗금도 함께 결정되기 때문이다.

따라서 미술품 경매장을 희생제의가 연출되는 일종의 성소(聖所)로 가정한다면, 분명 다음과 같은 질문이 가장 먼저 제기될 것이다. 그 안에서 ‘희생제물’의 구실로‘죽임’을 당한 것은 무엇인가? 아마도 그림을 사랑하는 사람들은 예술의 ‘고귀’한 이념을 들춰낼 것이고, 화가 박수근을 지척에서 지켜본 이들은 그의 ‘참된’ 인간미를 떠올릴 것이다. 그러나 이런 식의 대답은 너무도 쉽게 ‘희생’과 ‘제의’를 분리시켜 버린다. 그것은 경매장의 의례적 형식을 제쳐둔 채, 무고하게 죄를 뒤집어 쓴 희생양이 ‘이것’ 아니면 저것’이라고 성급하게 지적할 뿐이다. 물론 ‘고귀하고 참된’ 것도 제물로 바쳐질 수 있다. 그런 일이 발생한다면 미술품 경매장은 희생제의의 한 형태인 ‘신성모독’의 장소가 될 것이다. 그런데 희생제의의 실행과 관련해서 제물로 봉헌될 수 있는 것은 대부분 ‘속된 것’이다. 제의에는 도덕 규칙이 들어있는 바, 그 규칙은 범속한 것을 고의적으로 살해함으로써 성스러움을 더욱 공고하게 다지려는 목적을 지닌다.

그렇다면 ‘화폐의 범속한 용도’라는 그 ‘속됨’이 미술품 경매장에서 제물로 도입되는 것은 아닐까? 박수근의 작품 앞에서 요구되는 비상식적인 호가(呼價)를 떠올려 보자. 돈을 현실적인 유통 경로에서 끄집어 내 고의적으로 탕진하지 않고서는 그 누구도 응찰과 구매에 응할 수 없다. 낙찰가는 물건 값을 엄밀하게 따지는 세속의 기교와는 아무런 상관이 없다. 그것은 결정적인 기회가 왔을 때 망설이지 않고 과감하게 돈을 불태울 줄 아는 결단에 의존한다. 한 장의 그림 앞에서 산산조각 나는 ‘화폐의 죽음’, 엄청난 금액의 ‘과다 출혈’, 돈의 흐름에 제방을 쌓기보다는 과감히 돈을 찢어버리거나 불태우는 행위는 희생제의의 제물 봉헌 광경을 연상시킨다.

낙찰가는 한 폭의 그림에 헌납된 공물이다. 그것은 한 방울씩 떨어져 모인 돈이 아니라 - 제물로 바쳐진 가축의 피처럼 - ‘한꺼번에 쏟아 부어진’ 돈이다. 그것은 일상적으로 체험하기 힘든 어마어마한 돈이 아니라, 화폐의 일상적 체험 자체를 중단시키는 돈, 즉 교환수단으로서의 화폐에 대항하는 화폐 자신의 사보타주이다. 봉헌된 모든 제물이 그러하듯, ‘죽임’을 당하는 돈은 속된 것에서 성스러운 것으로의 이전(移轉)을 예고한다. 한편에는 일상적 용도를 무위로 만듦으로써 속(俗)의 문턱을 뛰어넘게 되는 화폐 자신의 성화(聖化)가, 다른 한편에는 이렇게 성화된 화폐와 ‘접촉’했기에 신성한 재화로 탈바꿈한 그림이 있다. 눈 깜짝할 사이에 이루어지는 가격 상승의 기조에 발 맞춰, 돈의 일상적 활용에 관한 숱한 터부들은 뒤로 물러나고 그림 안에서는 성스러운 기운이 성장하고 충만해진다. 그러므로 낙찰가의 사회적 의미는 그림의 시장가격(‘거품가’이든 ‘적정가’이든)이 아니라, 제물로 봉헌되어 ‘성화되면서’ 동시에 한 대상을 ‘성화시키는’ 화폐의 특수한 성격에서 찾아야 한다.

「빨래터」가 45억이 넘는 돈에 낙찰되었을 때 이 금액은 어떻게 손써볼 수 없을 정도로, “억! 소리 나는”(서울경제, 2014.06.10) 거대한 돈의 집적(集積)으로 우리 눈 앞에 나타난다. 이러한 화폐의 집적 그 자체는 성스러움의 현전으로 포착된다. 다니엘 드 코펫(Daniel de Coppet)이 지적했던 아레아레(Aré Aré) 사회의 오래된 ‘화폐집적’ 관습을 떠올려보자. 이 곳의 장례식은 엄청난 양의 화폐로 쌓아 올린 거대한 기둥으로 죽은 자를 표상하는데, 이는 한 개인에 불과한 망자(亡者)를 신성한 ‘조상’의 계보 안으로 옮겨놓으려는 집단적 소망을 담고 있다. 이런 관습은 종종 타지에서 온 이방인을 당혹스럽게 만든다. 이 지역에서 선교활동을 펼쳤던 한 목사는 예수가 신적 존재임을 사람들에게 설명하기 위해, 예수를 ‘돈을 가득 담은 부대자루’로 묘사할 수밖에 없었다(De Coppet, 1998: 197).

제의 과정에 이끌리는 화폐는 자신의 경제적 의미를 비우고 그 빈자리에 성스러움의 기호를 새겨 넣는다. 그리고 이 성스러움을 한 대상에 전염시킨다. 교환 단위 혹은 회계 단위로서의 화폐 속에는 이러한 성스러움을 재현하는 힘이 씌어져 있지 않다. 그런 화폐는 통화 수단으로서의 세속적인 역할만을 수행할 뿐이다. 반면 낙찰가처럼 그 세속성이 붕괴되어 성스러운 영역으로 상승한 화폐는 분할 불가능한 온전한 결정체(結晶體)처럼 제시된다. 이러한 화폐로 ‘표상’되는 대상 역시 분할될 수 없는 형태를 취하게 된다. 그렇기에 박수근의 그림은 일상의 물품이 아닌 독보적이며 절대적인 보물이 되는 것이다. 세속성의 금기를 넘게 된 화폐 덕분에 박수근의 그림 역시 합리적으로 계량할 수 없는, 즉 더할 수도 뺄 수도 없는, 단단한 광물로 변한다. 그러므로 낙찰가의 육중함이 박수근의 이름에 먹칠을 하기는커녕 무게를 더하게 되는 일은 딱히 기이할 것도 없다.

그런데 속된 피 냄새가 배어나오는 화폐로 ‘성화’된 박수근의 그림은 도대체 무엇을 뜻하는가? 그것은 시장의 논리를 따르는 투자 상품인가? 아니면 미적 취향의 논리를 따르는 예술 작품인가? 화폐 봉헌의 목적은 경제적 이득인가 아니면 무사무욕(無私無慾)한 감상인가? 낙찰가가 세상에서 통용되는 경제적 의미를 부정한 화폐라는 점에서, 박수근의 그림을 투자 상품으로만 치부하기에는 뭔가 석연치 않다. 그렇다고 해서 고가의 낙찰가가 ‘사심 없는’ 미적 체험에 충실히 응한다고 보기도 어렵다. 사실 낙찰된 박수근의 그림이 발휘하는 ‘진가’는 다른 곳에 있다. 투자대상으로도 미적대상으로도 환원되지 않으면서, 문자 그대로 ‘귀하게 취급받는’ 박수근의 그림은 경제적·예술적 범위 밖에서 그 진가를 확보한다.

낙찰가가 희생제물이라면, 돈의 상식적 쓰임새에 관한 숱한 터부에 주눅 들지 않고 그것을 과감히 ‘위반’할 줄 아는 담대한 사람들이 바로 희생제의의 ‘의뢰인’(sacrifiant)라고 할 수 있다. 그렇다면 이 의뢰자는 성화된 그림 앞에서 어떤 태도 를 취할 수 있는가? 그가 마침내 손에 넣게 된 그림은 어떤 특성을 지니는가?

모스(Mauss)와 위베르(Hubert)의 고찰에 따르면, 고대 그리스·로마의 경우 희생 제의의 의뢰자들은 자신을 오염시킨 세속적 찌꺼기를 말끔하게 없애주는 일련의 정화 의식에 참여한다. 그들은 제물을 바치기에 앞서 “면도를 하고, 손톱과 발톱을 깎고, (…) 목욕재계를 한 후, 새로 짠 아마포로 된 의복으로 갈아 입는다”(Mauss and Hubert, 1968a: 214). 어떤 경우에는 속(俗)과의 단절을 표시하는 베일을 두르고 머리에는 성스러운 화관을 쓴 채 제의 장소에 입장하기도 한다(Mauss and Hubert, 1968a: 215) 이러한 정화 의례는 의뢰자의 “몸에서 세속의 악덕들을 제거”(Mauss and Hubert, 1968a: 215) 시켜주는 금욕과 절제의 테크닉으로 가득 차 있다. 물론 이러한 금욕적 수완은 미술품 경매장의 의례적 시퀀스 어디에도 등장하지 않는다. 박수근의 그림을 수십 억에 사들이는 소수의 재력가들이 이런 거추장스러운 의례 형식에 몸을 맡길 리 없다. 그런데 이에 못지않은 냉엄한 자제력이 경매장의 의뢰인들을 속박할 때가 있다. 그림에 헌물을 바치는 일은 몇 가지 금기를 요구한다. 예컨대 돈의 희생제의가 거행되는 동안 의뢰인들은 자신의 세속적 지위와 신분을 함부로 노출하지 않으며 - 그들은 경매장의 구경꾼들 사이에 섞여 있는 것보다는 전화응찰이나 대리 입찰자를 베일로 삼는다 -, 그림을 낙찰 받은 후 그것을 ‘과시적’으로 공개 전시하는 행위 역시 스스로 금한다. 그래서 대다수의 사람들은 박수근의 그림을 ‘누가’ 샀는지 그것이 ‘어디에’ 보관되고 있는지 자세히 알지 못한다. “내가 박수근의 「빨래터」를 샀다!”고 외치고 다닐 구매자가 어디 있겠는가? 설령 구매자가 맨살로 제 모습을 드러내더라도 사람들은 별다른 관심을 보이지 않을 것이다. 낙찰가의 관건은 ‘누가’ 샀는가보다는 ‘얼마에’ 팔렸는가에 달려있다.

여기서 예술 작품의 수용에 관한 재래의 패러다임이 붕괴한다. 미술품 경매의 희생제의는 예술품 감상의 본질을 강하게 비틀어버린다. 박수근의 그림을 구매한 이에 게 섬세한 정서적 감동이나 미적 향유는 부차적인 차원으로 돌려진다. 기묘하게도 그는 자신에게 하나의 절대적 의무를 부과하기 위해 경매 의례에 참여하고 엄청난돈을 지불한다. 그 의무란 간단히 말해서 박수근의 작품을 끝까지 박수근의 작품이게끔 지켜내는 일이다. 아마도 그는 그림 속에서 발생했던 모종의 성스러움이 퇴색하지 않도록 갖가지 처방을 내리는 데 전력을 기울일 것이다. 우선 세속의 침입으로부터 안전한 장소를 찾아야 한다. 그 장소는 아무나 통행할 수 없는 곳, 그리고 미술품 보관에 적절한 온도(20~21℃)와 습도(55%)를 유지할 수 있는 곳이어야 한다. 성스러운 그림이 변색하거나 그 안에서 곰팡이가 필 수 있는 환경(햇빛, 200 Lux 이상의 조명, 65% 이상의 습도, 습기를 머금고 있는 시멘트 벽 등)은 철저히 피해야 한다.7) 그림에 먼지가 쌓여서도 그 앞에서 담배를 피워서도 안 된다. 그렇지 않으면 속됨을 성스러움과 뒤섞는 죄악을 저지르게 된다. 그림 앞에서 큰 소리로 떠들거나 얼굴을 가까이 밀착시켜서도 안 되며, 소독된 손이더라도 그림을 직접 만져서도 안된다. 그런 행위들은 모두 불경스런 타액, 숨결, 땀과 같은 부정(不淨)으로 그림을 오염시킨다. 오염의 문제가 위생관념이 아닌 상징체계의 분류와 준수에 결부되어 있듯이(Douglas, 1997: 29-75), 그림의 보존 방식 역시 성/속의 경계를 지키려는 상상력의 요구를 세밀하게 반영한다.

결국 박수근의 그림은 미적 감상의 대상보다는 도덕적 청결과 종교적 경외의 대상에 훨씬 더 가까울 수밖에 없다. 그림에 제물을 바친 의뢰인은 왜소하고 나약한 개인일 뿐이다. 절제, 신중함, 순수/불순의 관리 목록에 대한 철저한 순응만이 그를 신성한 세계 앞으로 인도한다. 의뢰인은 자신과 그 주변을 소독하면서 그림을 외경심으로 영구히 둘러싸이게 만든다. 그림에 내재한 성스러움은 누구의 눈에도 띄지 않는 곳에서 더욱 환하게 빛나기에, 구매자는 그림을 ‘남몰래’ 쳐다보고 숭배하기를 멈추지 않을 것이다.

이런 점에서 박수근의 그림은 세속과의 완전한 분리를 통해 보존해야 할 하나의 물신이자 비밀스러운 부적으로 간주할 수 있다. 비싼 값에 낙찰된 그림은 정교하게 포장된 채 보이지 않는 곳으로 사라진다. 부적이 만인의 시야에서 차단된 채 은밀한 곳에 보관되듯이, 그림을 수중에 넣은 사람 역시 그것을 누구의 눈에도 띄지 않는 곳에 감추어둔다. 낙찰가는 그림을 ‘소유할 권리’가 아닌 ‘감출 권리’를 구매자에게 부여한다. 바로 이 권리에 의해 낙찰된 그림은 이 손 저 손을 옮겨 다니며 훼손된 채세상을 떠돌아다니지 않고, 어느 누군가의 지하창고나 수장고에 안전하게 자리 잡게된다. 따라서 박수근의 작품을 제대로 ‘감췄던’ 사람들에 대한 찬사가 등장하는 것도 어찌 보면 당연한 일이다. “자칫하면 소실 될 수도 있었을 작품을 잘 보관해, 오늘로 전해지게 한 점도 평가받을 일이다”(해럴드경제, 2014.02.13).8) 삼성의 초고가 미술품들도 “시민의 시선이 집중되는 도심(한남동 리움미술관)보다는 용인에 보관하는 것이 여러모로 적합하다는 추정이 지배적이다”(해럴드POP, 2008.01.21). 부적이 된 그림은 마땅히 만인이 볼 수 있는 공개된 장소를 피해 은밀한 비밀창고에 격리시켜야 하기 때문이다. 심지어 ‘공적 전시’보다 ‘사적 은폐’가 작품의 성스러움을 보존하는 더 좋은 방식으로 채택되기도 한다. 1990년 구겐하임 미술관은 칸딘스키, 샤갈, 모딜리아니의 작품을 소더비 경매장을 통해 470만 불에 매각했다. 대중의 시선이란 등급이 낮은 조명과도 같아서 그 앞에서 작품을 오래 노출시켜서는 안 된다. 이렇게 대중들의 접근가능성을 차단함으로써, 구겐하임 미술관은 이 세 거장의 그림을 누군가의 부적으로 만들어버렸다(오마이뉴스, 2008.02.03).

제물을 바쳐 모종의 이익을 꿈꾸는 희생제의의 의뢰자처럼, 박수근의 그림을 구매한 이 역시 어떤 이득이 자신에게 쏟아질 것을 기대할 수 있다. 특히 그림이 일종의 부적처럼 은밀한 곳에 잘 모셔뒀을 때만 가장 생생한 효험을 발휘하는 만큼, 그 이득이 대단히 사적이고 음산한 성격을 띨 것이라는 점은 분명하다. 흔히 자물쇠에 잠겨 어딘가에 잘 감춰진 그림은 그 보관인에게 미래의 고수익을 약조할 것이라고 말해지곤 한다. 그러나 구매자는 자신이 그림을 보관하고 있다는 사실 말고는 별다른 이득을 얻지 못하는 경우가 흔하다.

낙찰된 그림을 더 높은 가격에 판매하는 것은 화폐의 희생을 화폐로 보상받고자 하는 기대를 반영한다. 그런데 기대된 수익을 얻기 위해서는 성화된 그림을 다시 ‘속화’시키는 정교한 의례절차를 거쳐야한다. 성에서 속으로의 이전을 초래하는 장치 역시 미술품 경매장 고유의 희생제의가 떠맡고 있다. 예컨대 45억 2천만 원에 낙찰된 「빨래터」에서 그 이상의 돈을 뽑아내려면 그것을 감싸고 있던 모든 성스러운 베일을 벗긴 다음 경매장의 제단 위로 옮겨야 한다. 이제 그림은 경매장의 구경꾼들 눈앞에서 일순간 성스러움을 벗고 정체모를 누군가의 응찰 신호에 민감하게 반응해야 될 운명에 처하게 된다. 제의의 집전자(sacrificateur)인 경매사는 자신의 주법으로 누군가가 더 막대한 금전 헌납을 행하도록 설득해야 한다. 그러나 성화된 그림의 재(再)환금화를 겨냥하는 이러한 ‘속화’의 과정이 성공을 거둘지는 미지수이다. 부적의 주술적 효험은 ‘경제적 합리성’의 맥락 밖에서 작용하기 때문이다.9)

사실 그림의 효험이 단지 보관인에게만 발휘되는 것은 아니다. 물질로서의 박수근의 그림이 안겨다주는 효험은 단 한 명의 운 좋은 구매자를 위해 비축되는 반면, 그속에 담긴 어떤 정신적 효험은 경매장보다 더 밀도 높은 세계인 전체로서의 사회를 향해 뻗어간다. 이처럼 한 명의 구매자가 아닌 사회를 위해 개방되는 그림의 특별한 효험을 탐색하기 위해서는 희생제의의 숨겨진 다른 축을 해명해야 한다.

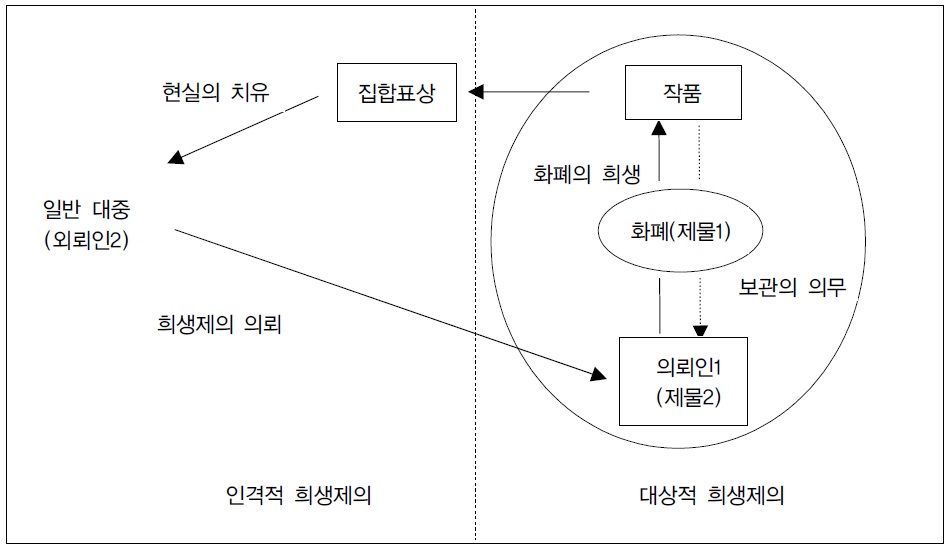

모스와 위베르가 정의한 희생제의의 의미로 돌아가 보자. 희생제의란 “희생제물의 성화를 통해 그것을 수행한 이의 도덕적 상태 혹은 그가 관심을 쏟고 있는 어떤 대상의 상태를 변경시켜주는 ‘종교적 행위’이다”(Mauss and Hubert, 1968a: 205). 따라서 희생제의는 크게 보아 두 가지 형태로 구분된다. 희생제의의 효력이 의뢰자의 인성에 영향을 끼칠 경우 그것은 “인격적 희생제의(sacrifices personnels)”로, 실재적이거나 관념적인 어떤 대상에 영향을 미칠 경우 “대상적 희생제의(sacrifices objectifs)”로 부를 수 있다(Mauss and Hubert, 1968a: 206). 이처럼 희생제의는 희생제물에 성스러움을 응축하고, 다시 이 성스러움을 제의의 의뢰자나 특정 대상에 전달해준다. 모스와 위베르에 따르면 대부분의 희생제의는 이 두 가지 효력을 동시에 드러낸다(Mauss and Hubert, 1968a: 200-211).

똑같은 방식으로 미술품 경매장에서 벌어지는 희생제의의 두 형태를 분간해보자.의뢰인이 돈의 세속성을 제물로 삼아 그림의 상태를 변화시킨다는 점에서 ‘대상적 희생제의’의 기능은 확실히 성립한다. 그런데 이 과정이 의뢰자 자신의 도덕적 상태까지 변화시킨다고 단언하기는 힘들다. 충분한 재력을 갖춘 소수의 재력가가 기대하는 것은 자기 인성의 변화라기보다 보관의 권리에, 그리고 어쩌면 자신보다 더 막대한 금전을 바칠 수 있을 누군가에게 모아져 있기 때문이다. 그렇다면 희생제의의 또 다른 축인 ‘인격적 희생제의’는 누구를 향하고 있는가?

이 질문에 답하기 위해서는 미술품 경매장의 안쪽이 아니라 바깥쪽으로 시선을 돌려야 한다. 왜냐하면 도덕적 인성의 변화를 경험하는 이는 돈을 제물로 바친 사람이라기보다 오히려 일전 한 푼 손해도 보지 않은 사람들이기 때문이다. 상업적인 속셈도 없고 미술에 대한 전문적 식견도 부족하며, 박수근을 피와 살을 가진 구체적인 인격으로 대면해 본적도 없는 사람들, 다시 말해 박수근이라는 이름 석 자는 들어봤지만 그의 작품들에 대해서는 자세히 알지 못하는 많은 사람들이 바로 ‘인격적 희생 제의’의 수혜자들로 볼 수 있다. 이들은 박수근과 그의 작품을 서민적 삶의 소박한 측면에 막연하게 접목시킬 줄 아는 사람들, 다시 말해 별다른 노력도 실패의 위험도 없이, 별다른 애도와 추모의 감정도 없이, 그저 ‘순수한 소박함’이라는 박수근 신화 의 핵심적 표상을 ‘섭취’할 줄 아는 사람들이다.

소박한 서민의 삶은 지난 수십 년 간 퍼져나갔던 박수근 신화의 핵심을 차지하고 있다.10) 미술계의 엘리트들은 이 소박함이 일차적으로 그림의 소재와 기법에 놓여 있음을 설파한다. 박수근은 “나물 캐는 소녀들, 빨래터, 아기 보는 소녀”, “여인들의 생활 양상, 시장 풍경, 나목이 있는 풍경들”, 즉 “1930년대에서 1960년대로 이어지는 농촌의 한 정경 아니면 도시 변두리의 가난한 서민들의 모습”(오광수, 2011: 8-9)을 화폭에 담았다. 그러므로 그는 소박하다. 박수근은 “자신이 선택한 대상들이 어떤식으로든 변형되는 것을 거부하였다. (…) 그것은 존재에 대한 긍정이고 애정이다. 이를 위하여 그는 화면을 아주 두텁고 거친 마티에르 기법으로 표현하였다”(유홍준, 2011: 21). 마티에르 기법(technic)은 미를 표현해내는 기량(skill)에 그치지 않는다. 그것은 소박한 서민이 내비치는 투박하고 담백한 삶의 질감 그 자체이다. 박수근은이 기법을 손에서 놓지 않았다. 그래서 그는 소박하다. 기법이 소박함의 질감이자 그 표현 양식이 되면서, 마침내 이 기법으로 구현될 화가 자신의 소박한 삶도 드러나게된다. “작품에 못지않게 그의 성품도 소박한 서민의 영역에서 벗어나지 않았다”(오광수, 2011: 8). 이렇게 미술계는 박수근의 소박함을 “작품에 못지”않은 것으로 이해한다. 반면 박수근의 지인들은 한 인간의 삶에 무겁게 드리워진 가난의 질곡과 따뜻했던 인간미를 기억하고, 말하고, 전달한다. 이때 박수근의 소박함이란 구체적으로 진술된 한 실존인물의 사실적인 생애, 화가로서 활동하기 이전에 인간으로서 생존해야만 했던 시대적 리얼리티, 누구도 피해갈 수 없었던 전후(戰後)의 황폐한 사회상 -“소금물에다 밀가루만 뜯어 넣은 음식을 먹고 살던 때”(여성신문, 2014.05.06) - 에 출처를 두고 있다. 그러나 일반 대중이 귀를 기울이는 소박함은 ‘미적 이념으로 승화된’ 소박함 혹은 ‘내가 아는 박수근’ 식의 증언된 소박함과 동일한 것으로 보기 어렵다. 사실 많은 이들의 주의를 끌어당기는 것은 금전으로 표상되었기에 세상에 널리 알려진 박수근, 바로 그 박수근의 소박함이다.11)

이런 점에서 경매 의례는 그 어떤 장치보다 박수근의 이름을 널리 퍼뜨리는 데 효과적으로 작용한다. 값비싼 그림을 그렸기에 이름값이 높이 뛴 박수근, 오직 이러한 유명세만이 그의 삶과 그림에 새겨진 소박한 서민적 가치의 ‘폭넓은’ 인정을 가능하게 해준다. 미술품 경매장은 박수근의 작품에 고공으로 치솟는 값어치를 매겨 대중 의 시선을 집중시킨다. 바로 이 값어치가 박수근의 그림을 “모든 이가 볼 수 있고 이해할 수 있으며 모든 이의 정신에 재현될 수 있는 사물”;(Durkheim, 1996: 137)로 만 들어준다. 바로 이러한 사물에 집단적으로 이해된 소박함의 가치가 내려앉는다. 다시 말해, “집단적으로 행해지는 가치평가만이 객관성을 지니게”(Durkheim, 1996: 122)되는 만큼, 박수근의 생애와 작품이 ‘누가 봐도’ 소박한 가치를 담고 있으려면 우선 ‘누구나’ 박수근을 알아야 하는 법이다.

의미심장한 사실은 일반 대중이 이해하는 소박함의 가치가 어느 면에서나 지극히 단순하다는 점이다. 이를테면 박수근의 그림은 “따스하면서도 단단한 느낌”을 주고 “왠지 짠하게” 느껴지거나 그 앞에서 “마음이 시리고 아련”해지고, 지친 삶에 “위로와 힐링을 선사”해주거나 아랫목처럼 푸근하고 “아기자기”한 느낌을 준다는 식이다.12) 미술계는 이 단순함을 딛고 자신만의 미적 이념으로 소박함의 내용들을 숙성시키려 하며, 박수근을 지켜본 지인들은 이 단순함에 감성적 자극 - 고단한 삶 속에서도 한 폭의 그림을 완성하기 위해 마룻바닥에서 땀 뻘뻘 흘렸던 한 인간 -의 서사를 주입하려고 애쓴다. 그러나 폭넓게 이해된 소박함이란 무엇인가? 그것은 고귀한 미의 범주에 포섭되는 바람에 정작 서민성의 밀도가 희박해진 소박함과도, 50-60년대 전후(戰後)의 폐허라는 특정한 시공간에서 갇힌 시대적 필연으로서의 ‘소박함’과도 거리가 멀다.

집단적인 승인을 받은 소박함의 가치가 ‘단순(單純)’하다는 것은 그것이 하나의 집합표상 안으로 흡수되었음을, 즉 비인격적이며 초개인적인 내용으로 ‘순화(純化)’ 되었음을 암시한다. 미술품 경매장의 희생제의는 예술 대신 금전으로 박수근을 표상함으로써 미적 지평의 소박함을 뒤로 물러서게 만든다. 또한 애달픔의 서사 대신 고가의 금액으로 박수근을 만인의 이목에 집중시킴으로써, 살아생전 그가 몸소 겪었던 ‘통시적’ 의미의 소박함을 오늘날 누구든지 소화해낼 수 있는 ‘공시적’ 의미의 소박함으로 전환시킨다. 박수근 개인의 인성에서 유래했고 그의 감각으로 지각됐고 그의 행동으로 구현됐던 소박함은 불안정한 동요를 겪을 수밖에 없는 ‘개인표상’의 한계에 갇혀있다. 그의 소박함이 절박했던 시대적 환경에서 기인한 만큼 그것은 세속의 일반인이 쉽게 다가설 수 없으며 그대로 수용하기 힘든 성스러운 힘을 내포한다. 그 누구도 박수근의 생애로 귀속하여 그와 동화되면서 심신을 초췌하게 만드는 동일시(同一視) 작용을 원하지 않는다. 말하자면 박수근의 소박한 서민적 삶은 ‘불순한 성’에 가깝다. 개인표상에 결박된 이 불순한 성은 좀처럼 대중을 향해 확산되지 않는다. 반면 미술품 경매장의 희생제의는 박수근의 소박함을 집합표상의 틀 속으로 밀어 넣는데 결정적으로 기여한다. 많은 사람들은 이 집합표상 안에서 박수근의 그림과 그의 소박한 인간미를 ‘각자의 고유한 경험에 따라’ 바라보고 평가한다. 경매 시스템은 박수근이 살았던 실제의 시공간에 ‘무시간성’을 도입함으로써, 시대에 결부되지도 사실에 입각하지도 않은 소박함의 가치를 ‘아무 때나’ 대중이 받아들이도록 해준다. 마치 희생제의의 출구에서 사람들이 제물로 바쳐져 성화된 동물을 다시 ‘속화’시켜 잘게 썰어 나눠 먹듯이, 미술품 경매장은 박수근의 작품을 성화시킨 후 그와 결부된 소박함의 가치를 ‘속화’시켜 사람들에게 보급한다. 이렇듯 박수근의 소박함은 경매장 바깥으로 ‘퇴장’해 ‘전체 사회’ 속으로 확산될 때 그 “축성을 약화”(Mauss and Hubert, 1968a: 304)시키는 탈성화 과정의 주관 아래 놓이게 된다. 그 결과 일반 대중은 박수근의 소박함과 “완화된 방식으로, 즉 간접적으로”(Mauss and Hubert, 1968a: 304) 소통할 수 있다. 바로 이 지점에서 불안정한 개인표상의 틀에 구속된 소박함의 가치가 보다 안정한 상황에 안착하는 집합표상의 구축 과정, 즉 실존 인물의 생생한 체험과 유리(遊離)된 ‘순수한’ 소박함의 의미가 확보되는 과정이 일어난다.

소박했던 실존인물의 체취를 머금은 그림은 억 단위의 값으로 일상에서 먼 것이 되고 개인의 부적으로 바뀐다. 반면 그 부적의 효과인 소박함은 많은 이들이 섭취할 수 있는 가치로 남게 된다. 박수근의 실제 삶은 아무나 추억할 수 없으며 그의 그림은 아무나 보관할 수 없지만, 그 표상만큼은 누구든지 공유할 수 있다. 45억을 호가 하는 「빨래터」덕분에 대중은 박수근을 알아보고, 그 앞에서 “어머니의 포근한 애정”(한국경제, 2014.02.24)이라는 탈성화된 가치를 소화하거나, 살아보지도 못한 50-60년대의 절박하고 고단한 삶에 대한 애절한 향수를 누리기도 한다.13) 이렇듯 일반 대중은 박수근 개인의 고통스러운 실존적 체험에 대한 즉물적인 감정이입을 최대한 회피하면서, 나름의 방식으로 박수근의 삶과 그림의 가치를 수용한다.14)

미술품 경매장의 희생제의는 소박함이라는 집합표상의 재생을 뒷받침해주는 결정적인 요소이자 그 표상의 반복과 회귀의 놀이를 일으키는 가장 중요한 배경이다. 물론 이러한 가능성은 많은 이들의 시선을 한 곳에 모으는 박수근에 대한 금전적 표상의 강도(强度)에, 그 스펙터클이 떠받드는 박수근의 치솟는 이름값에 달려있다. 미술품 경매장의 희생제의가 없다면, 즉 그의 그림이 평범한 아트페어에서 적당한 가격에 팔려 이 사람 저 사람의 손을 옮겨 다니는 운명에 처해 있다면, 이런 일은 결코 일어나지 않을 것이다.

대상적/인격적 희생제의와 성화/탈성화의 과정 모두를 고려하게 되면, 미술품 경매장의 제의적 공간을 경매장 바깥으로까지 확장할 필요가 생긴다. 박수근의 그림을 황금덩어리로 만들어주는 ‘대상적 희생제의’ 그리고 이렇게 성화된 그림으로부터 도덕적 감응을 느끼게 해주는 ‘인격적 희생제의’가 경매장의 ‘안과 밖에서’ 펼쳐진다.앞에서 언급했듯이 전자가 박수근과 그의 그림을 금전으로 표상하고 ‘성화’시키는 축이라면 후자는 성스러운 소박함의 가치를 ‘탈성화’시켜 집합표상의 틀 속에서 보존하려는 축에 해당한다.

언뜻 보기에 이 두 축은 서로 무관해 보인다. 그림을 보관하는 이와 그림을 감상하는 이가 따로 존재하는 까닭에 그러하다. 따라서 두 축의 관계를 짚어내는 것은 매우 자의적인 일로 비춰질 수 있다. 그러나 이 의외의 결합은 두 개의 축 사이에 존재하는 깊은 관계를 명백하게 밝혀준다. 사실 두 개의 축은 희생제의의 입구와 출구에서 그림의 보관과 감상을 둘러싼 정반대이면서도 상호보완적인 해결책을 제시해 준다. 박수근의 그림이 금전으로 표상된다는 것은 만인이 그것을 공유할 수 없다는 사실, 즉 성화된 그림 자체는 결코 분할될 수 없는 성질의 것임을 환기시켜준다. 어떻게 보면 보관의 권리를 일체 단념하는데 한명을 제외하고 모두가 동의한다는 조건 자체가 그림의 불가침성을 보증해주고 그 성스러움을 정당화해준다. 만인의 손으로부터 철저하게 격리되어 탄탄한 성벽에 갇힌 채 누군가로부터 조심스럽게 관리될 때, 그림은 성스러움의 엄청난 중량과 강력한 응집성을 드러낼 수 있다. 성스러움은 함부로 유통되거나 순환될 수 없기에 반드시 어딘가에 못 박혀 단단히 묶여 있어야 한다(Godelier, 2011). 그것은 곧 경매 의례를 통해 성물(聖物)로 바뀐 박수근의 그림이 겪어야 할 운명이기도 하다. 반대로 집단적 소유의 불가능성이 확보될 때만 비로소 박수근의 삶과 작품은 많은 이들에게 확산될 수 있는 어떤 도덕적 가치를 지닐수 있다. 다시 말해, 그림에 대한 ‘집단적 소유의 불가능성’은 그림에 대한 ‘집단적 표상의 가능성’을 함축한다. 이 둘은 뫼비우스의 띠처럼 서로가 서로의 꼬리를 무는 원인이자 결과이다. 정반대의 상황을 상상해보자. 만약 경매시스템이 붕괴한다면 박수근의 그림은 누구나 구매할 수 있는 평범한 재화의 수준으로 떨어질 것이며, 그의 그림이 모두가 손쉽게 건드릴 수 있는 사물에 불과하다면 소박함의 가치는 만인의 시야에서 사라질 것이다.

밀교적 집회장소로 보이는 경매장의 안쪽은 그 바깥쪽인 사회 전체에 밀착되어 있다. 박수근 그림에 새겨진 낙찰가의 비밀을 온전히 풀기 위해서는 경매장 바깥쪽을 바라봐야 한다. 그 때 미술품 경매장은 서로 정반대의 위치에 있는 두 의뢰인 집단으로 구성된 독특한 희생제의의 모습을 취하게 된다. 한편에는 돈의 희생제의의 의뢰자 집단, 돈의 파괴를 순전히 자신의 업적으로 되돌릴 수 있는 사람들, 즉 막대한 금전의 출혈을 두려워하지 않는 극소수의 재력가들이 주도하는 희생제의가 있다.다른 한편에는 경매장의 내부에 한발자국도 옮기지 않은 채 성화된 박수근의 그림에서 유추되는 집합표상에 힘입어 잠시 돈이 군림하는 세상의 때를 벗겨내려는 사람들을 위한 희생제의가 있다. 첫 번째 제의로부터 얻는 수혜는 보관의 권리(그리고 이 권리를 다른 누군가에게 넘김으로써 얻게 될 차익)이며, 다른 한쪽이 얻는 수혜는 돈으로 굴러가는 냉혹한 현실의 ‘부분적인’ 정화이다. 이들에게 제물로 봉헌된 돈의 죽음이라는 문제는 방브니스트(E. Benveniste)가 언급한 ‘훈증(fumigation)’의 메타포를 통해 접근할 수 있다. 아낌없이 태워진 돈은 “위로 뻗어 올라오는 연기”(Benvenist, 1969: 229)를 연상시키는데, 이때 경매장 바깥의 사람들은 돈의 죽음이 계시해주는 하나의 의미를 공유하게 된다. 그것은 돈뿐 아니라 돈으로 굴러가는 세속적 현실의 소독과 치유이다. 이렇듯 제물이 된 돈은 마치 훈증의 외치(外治)에 필수적인 수단처럼 작용한다. 화폐의 일상적 가치를 공(空)으로 되돌려 삶에 묻은 범속한 때를 벗겨내는 정화 과정을 통해 대중들은 소박한 서민적 삶의 집합표상으로 들어설 길이 열린다. 이런 의미에서 낙찰가는 박수근의 작품에 바쳐진 헌납물의 기능을 떠맡으면서 세속적 현실을 정화시키는 과정에 깊숙이 개입한다.

그런데 이 후자의 의뢰자들은 - 한명 한명의 개개인은 실제로는 결코 의뢰한 적은 없겠지만 - 재력가들이 작품에 돈을 쏟아 붓도록 재촉하는 것은 아닐까. 어떻게 보면 경매장 바깥의 의뢰인들이 희생 제물로 삼은 것은 바로 그림 한 장에 막대한 돈을 지출한 소수의 재력가들이라고 할 수 있다. 경매장 바깥의 사람들은 돈에 찌든 세속의 삶을 치유하기 위해 이 재력가들을 제물로 삼아 돈을 불태우라고 의뢰한다. 물론 여기서 말하는 의뢰란 경험적으로 입증할 수 있는 어떤 사건의 차원에 해당하지 않는다. 그것은 특정 개인들이 실제로 벌인 일이 아니라 집단 전체의 이름, 사회라는 이름으로 행해진 특정한 해석의 차원에서만 성립한다.

만약 이러한 해석이 타당하다면, 박수근의 작품을 구매한 재력가들은 평범한 대중들을 위해 그림 값을 ‘대리 지불’한 셈이다. 마치 “돈의 손실(damnum)”이 “강요된 소비(damnare)”라는 의미와 공명하듯이 말이다(Benveniste, 1969: 229). 강요된 지불이 함축하는 또 다른 의미는 다음과 같다. 짓궂은 말이지만, 낙찰가란 경매에서 돈 한 푼도 잃지 않은 사람들을 위해 재력가들이 대리 지불한 금전의 총액이자, 이 재력가들과는 다른 삶을 살았던 박수근에 바쳐진 일종의 ‘벌금’과도 같다. 여기서 말하는 ‘벌금’은 죄나 과오에 따른 보상의 의미가 아니라, “아무런 대가 없이 들인 돈”, 즉 “어떤 사람으로 하여금 아무 대가 없이 소비를 강제”(Benveniste, 1969: 228)한다는 의미에서의 ‘벌금’으로 이해해야 한다. 대중은 돈을 파괴하는 역할을 작품 구매자에게 떠넘기고 그렇게 전가된 역할을 통해 성스러움이 세속화되는 안정한 경로를 만들어낸다.

작품을 독점적으로 관리하는 것과 소박한 가치를 집단적으로 공유하는 것은 아무런 관련이 없는 듯 보인다. 그러나 서로 반대되는 이 두 가지 행위는 경매장의 ‘안’과 ‘바깥’을 통해, 즉 앞서 언급한 두 가지 희생제의의 축을 통해 서로 긴밀히 연결되어 있다. 밀폐된 공간에서 한정된 시간 안에 일어나는 돈의 희생제의와 일상의 시공간에서 일어나는 훈증의 치유는 다음과 같은 도식으로 요약할 수 있다.

7이 점에 관해 다음의 기사를 참조할 수 있다. “미술품, 구입보다 보관이 더 중요.”(이코노믹리뷰, 2008.01.16); “그림도 앓는다...국립현대미술관 작품 보존 수복팀.”(파이낸셜 뉴스, 2008.01.24); “컬렉터님, 수장고 있으세요?”(파이낸셜 뉴스, 2009.03.05). 8이처럼 부적처럼 온전히 보관된 작품만이 다시 희생제의의 제단 위에 오를 수 있는 자격을 획득한다. 바로 그 순간만 보관인의 이름이 세상에 공개된다. 어디서 왔을지 모를 그림이 경매장에 들어설 리 없기 때문이다. 한 미술품 경매 대표가 말했듯이, 박수근의 그림을 비롯한 기념비적 작품의 “고가 거래가 성사된 배경에는 작품의 보관 상태가 우수했고 명확한 출처(Provenance)와 소장자의 이름”(매경이코노미, 2014.05.26)등 신뢰성 있는 자료들이 버티고 있다. 박수근의 후원자였던 마가렛 밀러 여사가 소장했던 박수근의 작품은 아무런 의심 없이 늘 진품으로 간주되는 이유가 바로 여기에 있다. 9고가의 그림을 종종 초우량기업의 주식에 비유하지만, 물랭(Raymond Moulin)은 다음과 같은 이유로 미술품 경매장을 주식시장으로 간주하기 어렵다고 주장한다. 우선 각각의 주식은 화폐 단위로 제 가치를 드러내므로 모든 주식은 서로 교환가능하다. 그러나 개별 미술품들은 가격 단위를 통해 서로 대체할 수 있는 상품이 아니다. 또한 주식거래는 주식시장의 개장에서 폐장에 이르는 매순간마다 발생할 수 있지만, 고가의 미술품 거래는 주로 봄과 가을에 열리는 미술품 경매장의 개장 주기를 따른다. 그리고 주식 시가는 전광판을 통해 대중에게 공개되지만, 미술품 경매장은 확정되지 않은 불투명한 가격만을 대중에게 제공한다(Moulin, 2009: 45-47). 10물론 이러한 박수근 신화의 탄생과 성장의 배경에는 서구화된 시선의 요구에 부합했던 한국적 미의 발견 및 언론과 상업화랑의 활성화와 같은 여러 요인들이 작용했다(강정화, 2012). 11다음과 같은 언급을 참고해보자. “한국인이라면 다들 알고 있을 화가, 그림 값이 한국에서 가장 비싼 화가인 ‘박수근’, 박수근 화가의 100주년 기념전이 인사동 가나안 아트센터에서 열리고 있다. 설날 끝나고 갈 예정”(http://4vera.com/130184626386). 12박수근 탄생 100주년 기념전 관람객들의 감상에서 인용함(http://blog.daum.net/zamm74/710; http://blog.naver.com/eodrl12?Redirect=Log&logNo=220065904698; http://blog.naver.com/playkelburn?Redirect=Log&logNo=80206044840; http://blog.naver.com/dobang2001?Redirect=Log&logNo=206194000; http://blog.naver.com/pungkii?Redirect=Log&logNo=80208532342) 13예를 들어 박수근 탄생 100주년 기념전의 한 관람객은 “그의 그림에서 그 시대에 살지 않았지만 내가 보인다”고 언급한다(http://blog.naver.com/skan0608?Redirect=Log&logNo=10183943989). 14이러한 현상은 뒤르케임이 지적했듯이 집합표상을 채우고 있는 내용물은 어느 정도 수정되거나 왜곡되지 않고서는 개인화(s’individualiser)될 수 없다는 점을 반영한다(Durkheim, 2003: 622).

미술품 경매장은 높은 매매 차익만을 위해 그림을 사고파는 영악한 상술이 펼쳐지는 곳인가? 그것은 그저 예술의 가치를 고사(枯死)시키는 악마적이고 음산한 투자처에 불과한가? 그렇다면 미술품 경매 행위는 그 규모와 수준을 막론하고 모두 ‘절대적인 악’으로 귀착될지도 모른다. 그러나 적어도 박수근의 작품을 둘러싼 굵직한경매 사례만큼은 돈의 먹잇감이 되는 예술의 비참함만을 가리키지 않는다. 물론 박수근의 그림이 경매장에 입장할 때도 예술에서 돈을 건지는 ‘장삿속’이 따라다닌다. 그러나 그 장삿속의 이면에는 하나의 집단적 요구, 즉 그림의 금전적 표상(representation monétaire)에 대한 사회적 요청이 자리 잡고 있다. 이 사회적 요청의 전개 과정에 필수불가결한 제의적 골격을 제공하는 것, 바로 그것이 미술품 경매장이 떠맡고 있는 핵심적인 역할에 해당한다.

미술품 경매장은 희생제의의 무대이다. 돈과 예술, 돈과 가난한 화가의 우직한 삶 사이의 첨예한 길항 관계는 이 무대 위에서 펼쳐지는 의례 과정을 통과하면서 급속히 무뎌지고 마침내 하나의 신화적 플롯의 마디마디 속에서 진정(鎭靜)되기에 이른다. 엄청난 낙찰가로 인해 ‘터무니없이’ 희생되었다고 여겨졌던 것들(상식적 경제관, 예술의 이념, 박수근의 인간미)은 경매장의 희생제의에 의해 ‘마땅히’ 희생되어야 하는 것으로 뒤바뀐다. 돈은 비상식적으로 탕진되어야 하며, 예술의 이념은 경매장의 스펙터클 속에서 망각되어야 한다. 증인들의 회고가 아니라 경매 의례에 의거할 때, 박수근의 궁핍과 가난은 그 생생함을 상실하고 누구든 감당할 수 있는 ‘가치로서의 소박함’으로 전환한다. 이렇게 박수근의 신화적 플롯은 미술품 경매장의 희생제의에 의해 뒷받침된다.

미술품 경매장은 ‘소박함’의 대중적 신뢰와 날카롭게 대립하기는커녕, 그 가치를 사회적으로 승인하고 재확인시켰던 기제에 해당한다. 박수근의 그림들에 높은 금액이 매겨지면 질수록 그의 이름은 ‘유명세’를 타고 그의 소박했던 삶에 대한 대중적 관심은 증폭한다. 역으로 그의 누추했던 생애가 점차 신화화되면 될수록 그의 그림에 대한 낙찰가는 한층 더 배가되기에 이른다. 박수근의 금전적 표상은 그의 소박함에 대한 집합표상으로 이어지고, 그 집합표상 속에는 다가올 또 다른 금전표상의 자리가 예비되어 있다. 그림의 관리인이 바뀌는 동안 그림은 한층 더 성화된다. 그리고 마침내 소박함의 가치는 그림 값의 등락과 같은 환산 가능한 지표에 더 이상 연동하지 않는 순수한 결정체(結晶體)로 전환하게 된다. 고가로 낙찰된 그림이 다음 번 경매 때는 가격 폭락을 겪을 수도 있지만, 박수근의 신화는 감가 상각될 수 없는 차원에 속하기 때문이다.

소박함이라는 집합표상이 한 화가의 이름을 통해 서서히 배양되었다가 결정체로 굳어져 하나의 신화로서 확고히 자리매김하는 과정을 이해하기 위해서는, 미술품 경매장의 안쪽만큼이나 그 바깥으로도 시야를 확장해야 한다. 미술품 경매장이 돈과예술에 몰두하는 사람들의 신앙, 지식, 경합, 야심을 한 군데로 집중시키는 활기와 격동의 공간이라면, 그 바깥쪽은 이러한 에너지를 제한하고 차갑게 식히면서 경매 행위의 최종 결과물을 사회적으로 관리하고 연장하는 공간이다. 미술품 경매장은 ‘절대적’ 악이 아니라 바로 이 바깥에 의해 ‘조건 지어진’ 악에 해당한다. 예술을 음지로 몰아넣는 낙찰가로 인해 마침내 돈의 무게와 예술의 혼이라는 두터운 짐을 모두 벗어던진 서민적 삶이라는 가치가 솟아오른다. 미술품 경매장에서 예술과 돈, 종교적인 경건함과 세속적 투기는 서로를 끌어당겨 소박한 서민적 가치를 재생시키는 두 개의 벡터와도 같다. 그러므로 문제의 핵심은 다음을 아는 것이다. 박수근이라는 유명화가의 그림에 새겨진 ‘이례적인’ 금액이 어떻게 소박함이라는 ‘평범한’ 집합표상의 생산과 보존에 기여하는가? 어떻게 서로 상반되면서도 상보적인 경매장의 안과 밖이 하나의 집합표상의 제작 과정을 드러내는 두 가지 구역으로 자리 잡게 되는가? 이 질문은 곧 박수근에 관한 이야기로서의 신화와 그 이야기를 경매장이라는 무대에 올려 재연하는 의례의 독특한 ‘결합’을 묻는 것이다.

박수근 그림의 낙찰가에 대한 열렬한 박수갈채에 이어, 추억의 저편에 머무르지 않는 서민적인 소박함의 가치가 튀어 오른다. 그림의 금전적 표상으로 말미암아 박수근의 소박한 서민적 삶은 결말이 없는 플롯으로, 늘 새로 시작되는 무수한 이질적인 감상평들을 포용하는 플롯으로 뒤바뀐다. 박수근의 “그림에 나오는 아내는 보송보송한 느낌”이 난다는 한 아이의 정겨운 감상,15) 나도 “그림을 그리고 싶은 욕망”이 생겨 “끄적끄적 낙서”라도 해야겠다는 어느 관람객의 평16), 아기자기한 그림 속에 담긴 가난했지만 소박했던 옛 시절의 동경, 이 모두를 낳기 위해서 박수근의 그림이 비싸게 낙찰되는 것 말고 다른 어떤 방법이 있겠는가?

15도서 『박수근, 나무가 되고 싶은 화가』(김현숙, 나무숲, 2000)의 출판사 리뷰 ‘박수근 아저씨께 편지쓰기’ 행사에서 뽑힌 어린이 독자의 글 중에서 인용함(http://www.yes24.com/24/goods/102468?scode=032&OzSrank=1) 16박수근 탄생 100주년 기념전 관람객의 감상에서 인용함(http://blog.naver.com/dirthrgo1007?Redirect=Log&logNo=130184889629).