The current study examined the effects of perfectionistic self presentation on defense styles and the mediating role of defense styles on the relations between perfectionistic self presentation and depression. A total of 190 college students were recruited for this study. The results were as follows: 1) Three factors of perfectionistic self presentation(i.e., Perfectionistic Self Promotion(PSP), Nondisplay of Imperfection(NDP), & Nondisplay of Imperfection(NDC)) showed different effects on sub-factors of defense style. 2) NDP also showed a significant effect on depression. 3) Immature defense, conflict-avoidant defense, & self-inhibitory defense out of defense styles influenced depression significantly. In particular, immature defense explained the level of depression more than other defense styles. 4) Three factors of perfectionistic self presentation influenced sub-factors of defense style differently, and, in turn, those sub-factors of defense style showed effect on depression. Limitation of the current study and directions for future research and counseling practice are discussed.

본 연구는 완벽주의의 대인관계적 특성을 나타내는 완벽주의적 자기제시의 방어유형을 이해해보고, 방어유형이 완벽주의적 자기제시가 우울감에 이르는 데에 매개 역할을 하는지 살펴보고자 수행되었다. 이를 통해 완벽주의적 자기제시의 부적응적 특성은 물론 완벽주의적 자기제시와 우울감 간의 심리적 과정을 이해해보고자 하였다. 이를 위해 190명의 대학생들로부터 자료를 수집하였다. 연구 결과 첫째, 완벽주의적 자기제시의 하위차원인 ‘완벽주의적 자기노력’과 ‘불완전함 은폐-행동적’, ‘불완전함 은폐-언어적’ 차원은 방어유형의 하위차원인 ‘적응적 방어기제’, ‘미성숙 방어기제’, ‘자기억제적 방어기제’, ‘갈등회피적 방어기제’에 각각 다르게 영향을 미쳤음을 발견하였다. 둘째, 우울감에 대한 ‘불완전함 은폐-행동적’의 영향력이 유의하게 나타났다. 셋째, 방어유형의 하위차원 가운데 ‘미성숙 방어기제’, ‘자기억제적 방어기제’, ‘갈등회피적 방어기제’가 우울감에 크게 영향을 미쳤는데, 특히 ‘미성숙 방어기제’의 영향력이 상대적으로 높게 나타났다. 넷째, 완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관계에서 방어유형의 매개효과를 살펴보기 위하여 구조모형을 검증한 결과, 완벽주의적 자기제시 세 개의 하위차원 가운데 ‘불완전함 은폐-행동적’ 차원과 우울감과의 관계에서 ‘자기억제적 방어기제’의 매개효과를 발견할 수 있었다. 본 연구의 결과를 바탕으로 완벽주의적 자기제시에 대한 향후 연구 방향을 제시하였고, 연구의 의의 및 제한점을 기술하였다.

서울에 위치한 4년제 A, B 대학에서 교양강좌를 수강중인 학부생 1학년부터 4학년까지의 241명을 대상으로 하여 2010년 9월에 설문조사를 실시하였다. 실시 이전에 그 과목을 강의하는 강사와 강의를 듣는 참여자들에게 협조를 요청하고 동의를 구한 후 설문 조사 시 주의사항에 대한 안내 교육을 하였다. 아울러 설문에 대한 응답은 연구 이외의 용도에 사용하지 않을 것임을 주지시켰다. 응답시간은 학생들이 정확하게 응답하도록 충분한 시간(약 30분)을 주었으며, 응답한 질문지는 이들이 응답을 마친 후 강사의 지시 하에 한 번에 수거하였다. 설문지는 총 234부가 회수되었으며, 이중 불성실하게 응답한 설문지 14부를 제외하였으며, 지나치게 우울감이 낮은(우울평균 하위 15% 이하, m ≦ 1.35) 설문 30부를 제외하였다. 최종적으로 190부(남: 68명, 평균연령: 21세(SD=2.56); 여: 122명, 평균연령: 23세(SD= 3.80))를 대상으로 하여 분석하였다.

완벽주의적 자기제시 척도

Hewitt 등(2003)이 개발한 완벽주의적 자기제시 척도를 바탕으로 하여 하정희(2011)가 한국판으로 개발한 척도(PSPS-K)를 사용하였다. 이 척도는 총 19개의 문항으로 이루어져 있으며 ‘완벽주의적 자기노력(PSP)’(8문항), ‘불완전함 은폐 노력-행동적(NDP)’(5문항), ‘불완전함 은폐 노력-언어적’(NDC)(6문항)의 하위차원으로 이루어져 있다. ‘완벽주의적 자기노력’의 문항의 예를 들어 보면, ‘나는 늘 완벽한 모습을 보이려고 노력한다.’, ‘내가 지닌 실제 능력보다 더 유능하게 보이고 싶다.’ 등이 포함되어 있으며, ‘불완전함 은폐노력-행동적’은 ‘실수를 감추기 위해서라면 무슨 일이든 할 것이다.’, ‘다른 사람들 앞에서 웃음거리가 된다면 끔찍할 것이다.’ 등이, ‘불완전함 은폐노력-언어적’은 ‘다른 사람들이 나를 완벽하지 않다고 말해도 괜찮다.’, ‘나는 늘 내 문제를 다른 사람에게 비밀로 한다.’ 등의 문항들이 포함되어 있다. 척도는 7점 Likert형 척도(1 =

한국판 방어유형 질문지

Bond, Garder, Christen 및 Siegal(1983) 등이 개발한 Defense Style Questionnaire(DSQ)를 조성호(1999)가 수정하여 완성한 자기보고식 방어유형 척도를 사용하였다. 이는 16개의 방어기제를 측정하는 65개 문항으로 구성되어 있으며 7점 Likert형 척도(1 =

우울감 척도

본 연구에서는 우울감을 측정하기 위해 본 연구에서는 전겸구와 이민규(1992)가 번안한 한국판 CES-D를 사용하였다. CES-D는 일반인들이 경험하는 우울증상을 보다 용이하게 측정하기 위해 개발된 것으로서, 긍정적인 문항이 4개, 부정적인 문항이 16개, 총 20문항으로 구성되어 있으며 4점 Likert형 척도(1 =

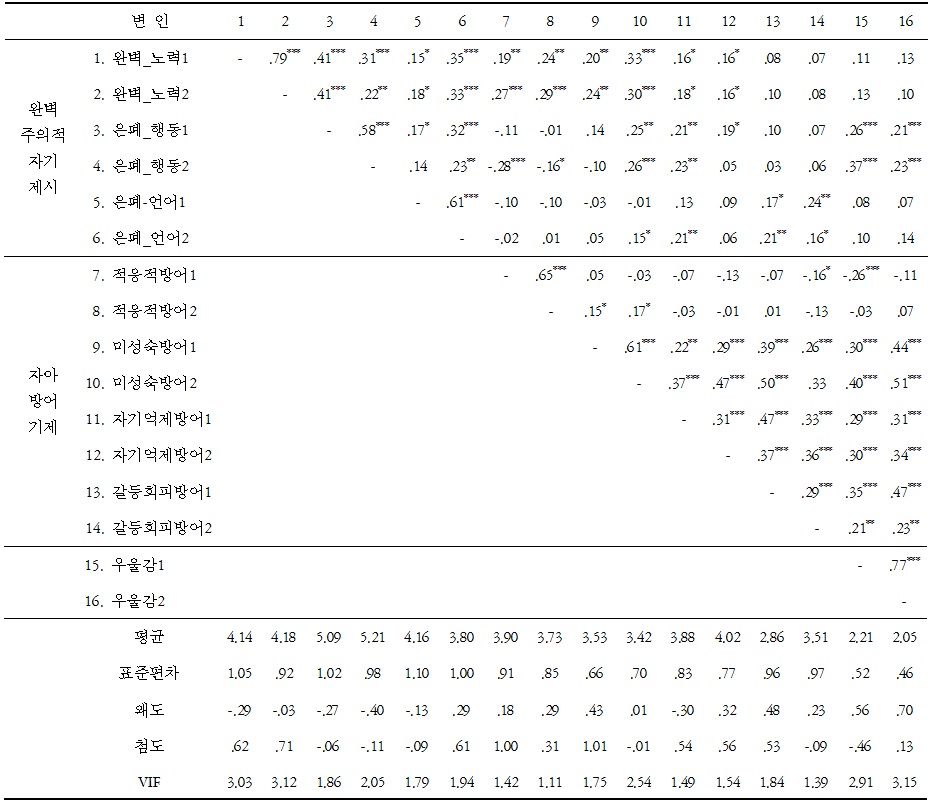

SPSS를 이용하여 먼저 전체변인들의 왜도와 첨도를 확인하였다. 그 결과 왜도의 절대값이 3.0을 넘는 측정변수가 나타나지 않았고, 첨도 또한 7.0을 넘는 측정변수도 없는 것으로 나타났다. 따라서 모든 측정변수가 정규분포를 이루고 있음을 알 수 있었다. 이에 전체변인들의 평균 및 표준편차, 변인들 간의 상관을 구하였다. 다음으로 다른 변인들과의 관련성을 통제한 후에 완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관계, 자아방어기제와 우울감과의 관계에 살펴보고자 중다회귀분석을 실시하였는데, 독립변인의 수가 많지 않았기 때문에 선택한 모든 독립변수를 동시에 투입하는 enter 방식을 선택하였다. 마지막으로 완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관계에서 자아방어기제가 어떻게 매개역할을 하는지 살펴보고자 AMOS 7.0을 사용하여 경로 모형 분석을 실시하였다. 경로모형의 적합도를 판단하기 위해서는 절대적 적합지수로서 x2/

>

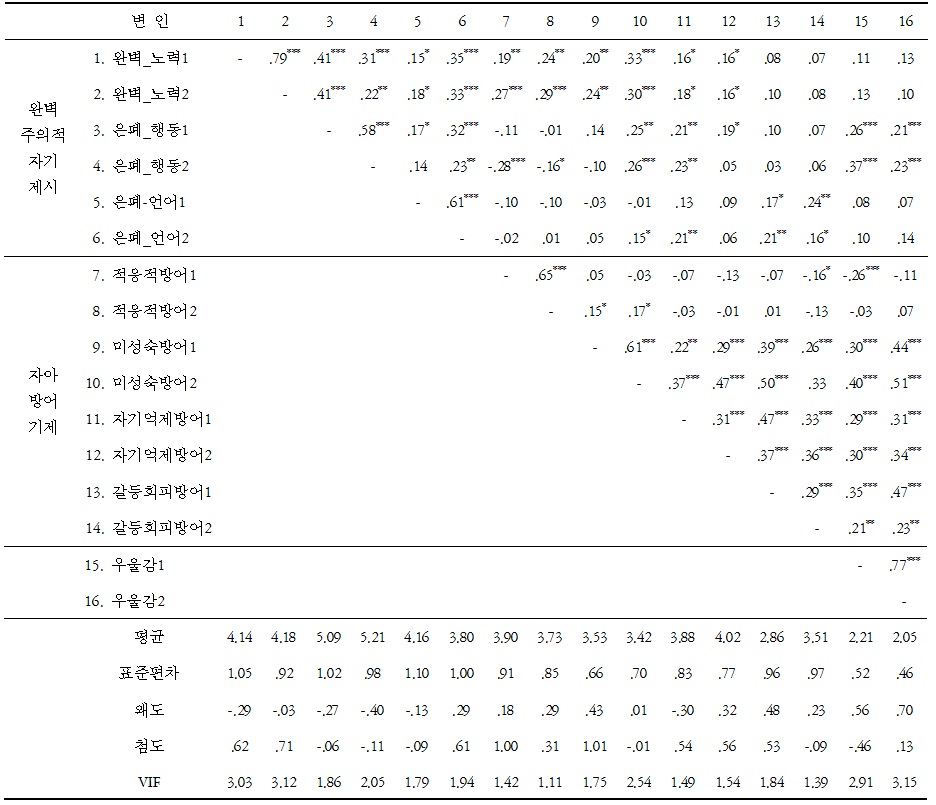

완벽주의적 자기제시, 자아방어기제, 우울간의 상관분석 및 평균과 표준편차

표 1에서 보는 바와 같이 완벽주의적 자기제시의 하위변인인 ‘완벽주의적 자기노력’ 차원은 자아방어기제 가운데 적응적 방어, 미성숙 방어, 자기억제적 방어와 유의한 정적 상관을 나타내었으며 우울감과는 관련성을 나타내지 않았다. 완벽주의적 자기제시의 하위변인인 ‘불완전함 은폐-행동적’ 차원은 자아방어기제 가운데 적응적 방어와는 대체로 유의한 부적 상관을, 미성숙 방어, 자기억제적 방어, 갈등회피적 방어와는 유의한 정적 상관을 보여주었고, 우울감과도 유의한 정적상관을 나타내었다. 완벽주의적 자기제시의 하위변인인 ‘불완전함 은폐-언어적’ 차원은 자아방어기제 가운데 갈등회피적 방어와 유의한 정적 상관을 나타내었고, 미성숙방어와 자기억제방어와는 부분적으로 관련성을 나타내었으며 우울과는 관련성을 나타내지 않았다. 다음으로 자아방어기제와 우울감의 상관을 살펴보면, 적응적 방어는 우울감과 부분적으로 약간의 부적 관련성을 나타내었고, 미성숙 방어 및 자기억제적 방어, 갈등회피 방어는 우울감과 유의한 정적 상관을 나타내었음을 발견할 수 있었다.

[표 1.] 완벽주의적 자기제시, 자아방어기제, 우울감간의 상관 분석 및 평균과 표준편차 (N = 190)

완벽주의적 자기제시, 자아방어기제, 우울감간의 상관 분석 및 평균과 표준편차 (N = 190)

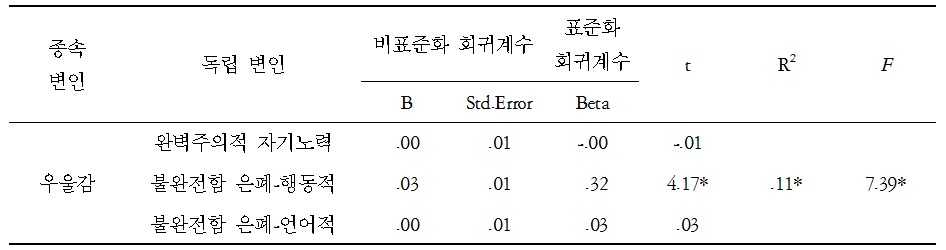

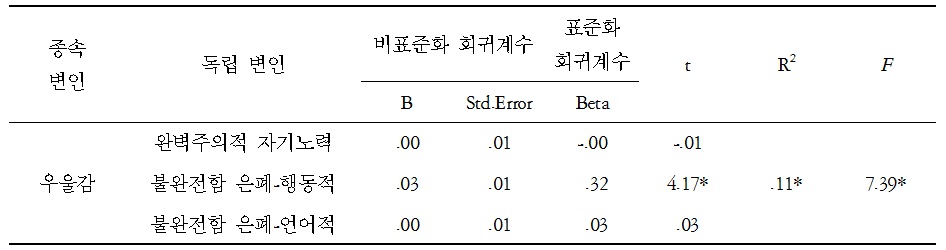

[표 2.] 우울감에 대한 완벽주의적 자기제시 하위변인 별 중다회귀분석

우울감에 대한 완벽주의적 자기제시 하위변인 별 중다회귀분석

완벽주의적 자기제시 하위 차원별로 우울감에 미치는 효과를 살펴보고자 enter방식으로 중다회귀분석을 실시하였고 그 결과를 표 2에 제시하였다. 표 2에 제시된 것처럼 우울감에 대한 완벽주의적 자기제시의 설명력이 유의하게 나타났다(

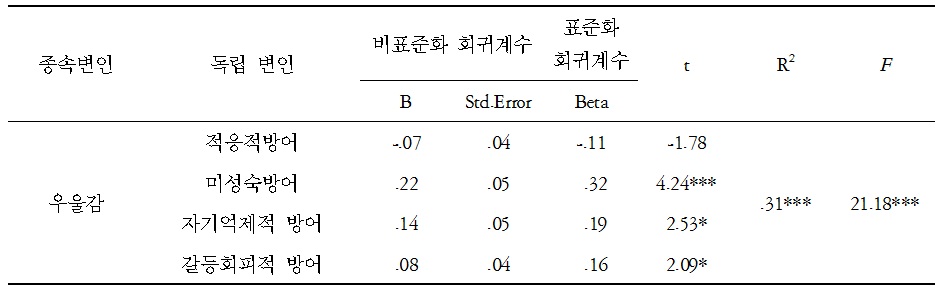

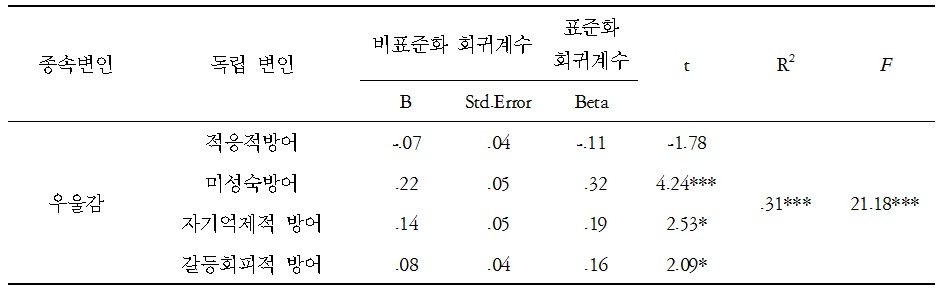

표 1에서 자아방어기제는 우울감과 모두 관련성을 나타내었음을 발견할 수 있었다. 이에 자아방어기제 각 차원별로 우울감에 미치는 효과를 살펴보고자 enter방식으로 중다회귀분석을 실시하였고 그 결과를 표 3에 제시하였다. 표 3에 제시된 것처럼 우울감에 대한 자아방어기제의 설명력이 유의하게 나타났다(

[표 3.] 우울감에 대한 자아방어기제 하위변인 별 중다회귀분석

우울감에 대한 자아방어기제 하위변인 별 중다회귀분석

>

완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관계에서 자아방어기제의 매개효과

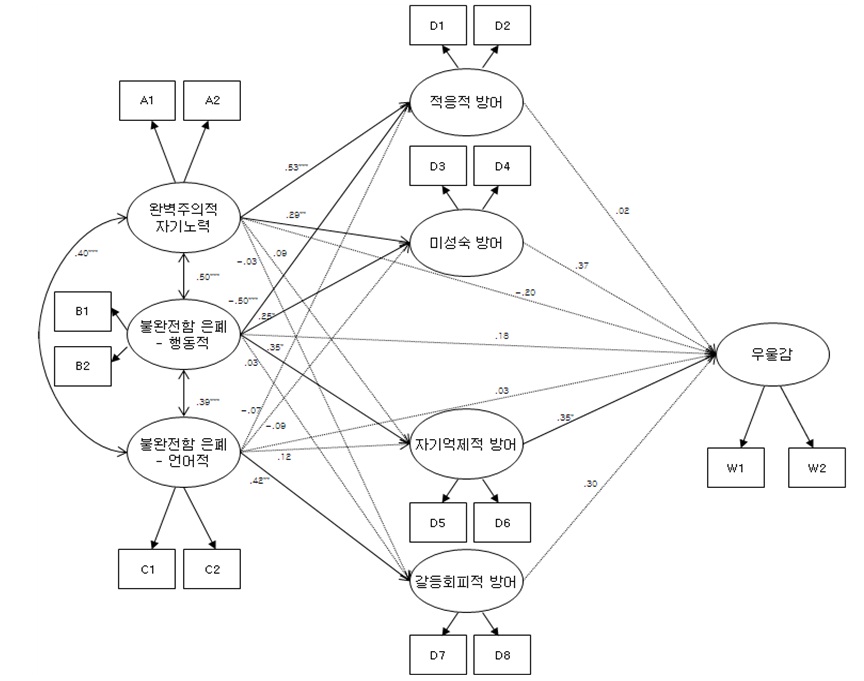

다음으로 완벽주의적 자기제시와 우울감 간의 관계에서 자아방어기제인 적응적 방어, 미성숙 방어, 자기억제적 방어, 갈등회피적 방어가 매개역할을 하는지 살펴보는 연구모형을 검증한 결과, 자료에 적합한 것으로 나타났다(x2(N = 190) = 137.67;

그림 2를 통해 보면, ‘완벽주의적 자기노력’ 차원은 적응적 방어와 미성숙 방어에 유의한 영향을 미치지만(.53,

본 연구는 완벽주의의 대인관계적 특성을 나타내는 완벽주의적 자기제시의 방어유형에 대한 특성을 이해해보고, 이것이 완벽주의적 자기제시가 우울감에 이르는 데에 매개 역할을 하는지 살펴봄으로서 완벽주의적 자기제시의 부적응적 특성은 물론 그 심리적 과정을 이해해보고자 수행되었다. 이에 대한 결과 및 논의를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 완벽주의적 자기제시와 방어유형과의 관련성을 살펴본 결과, 완벽주의적 자기노력 차원은 미성숙 방어뿐만 아니라 적응적 방어에도 유의한 정적 관련성을 나타냈다. 이 같은 결과는 타인에게 호의적인 평판을 듣기 위해 자신의 완벽함을 공적으로 보여주고자 하는 것 자체에 부적응적인 특성도 존재하지만 적응적인 특성 또한 존재함을 시사해준다(Arkin, 1981; Jones, E. E & Pittman, 1982; Schlenker & Weigold, 1992). 이들은 항상 유능하고 도덕적이며 사회적으로 능력이 있는 성공한 모습으로 타인과 상호작용하길 바라는 특성이 있다. 자신이 실제로 완벽하며 전지전능한 사람이라고 여기면서 현실을 부인하고 전혀 수용하지 않는다면 이것은 병리적인 자기기만에 불과할 것이다. 그러나 이들이 자신의 현실보다 더 그럴듯한 모습을 제시한다 하더라도 이것이 현실에 기반을 둔 것이고 자신의 욕구나 충동을 일시적으로 부정함으로 인해 개인의 원만한 적응에 도움을 주는 것이라면 적응적인 방어기제라 할 수 있다. 또한, 이들은 동시에 ‘행동화’, ‘투사’, ‘분리’, ‘공상’, ‘수동공격’, ‘소비’와 같은 미성숙한 방어기제도 사용하는 것으로 나타났다. 완벽주의적 자기노력 차원은 자신의 완벽함을 드러내고 싶은 욕구가 강한 측면이기 때문에, Horney(1950)이 제시하였듯 자신의 불완전함을 발견한 순간 스스로 위험을 느끼게 된다. 이러한 위험이 자기비난으로 이어지면서 ‘투사’나 ‘분리’와 같은 미성숙한 방어기제를 사용할 수도 있는 것이다. 따라서 완벽주의적 자기노력 차원은 적응적 방어와 미성숙한 방어기제 모두와 밀접하게 관련됨을 이해해야 할 것이다.

한편, 자신이 지각하고 있는 불완전함을 공식적인 상황에서 행동으로 드러내지 않고 회피하고자 하는 특성을 가진 불완전함 은폐-행동적 차원은 적응적 방어기제와 부적으로 관련되며 미성숙한 방어기제, 자기억제적 방어기제와는 정적으로 관련되는 것으로 나타났다. 불완전함 은폐노력-행동적 차원이 사회적으로 부과된 완벽주의와 특히 높은 관련성을 나타낸 것을 통해 볼 때(하정희, 2011; Hewitt et al., 2003), 이들은 사회적으로 부과된 완벽주의 성향이 높은 사람들이 갖는 신경증적 성향과 유사한 특성을 나타낼 가능성이 높다. 사회적으로 부과된 완벽주의는 타인에 대한 적대감을 포함하여 타인에 대한 편집증적 경향성을 크게 나타내기 때문에 전형적으로 ‘투사’, ‘분리’, ‘망상’의 방어기제를 사용하는 것으로 알려져 있다(Arntz et al., 2003; Hewitt, Flett, & Donovan, 1994; Sammallahti & Allberg, 1995). 불완전함 은폐노력-행동적 차원 역시 자신의 실수를 두려워하고 타인의 비판에 매우 예민해져 있기 때문에 남들이 반대할 가능성을 줄이고자 노력한다(Horney, 1950). 또한 타인에게 아주 완벽한 인상을 제시할 수 있다는 효능감도 부족하기 때문에(Hewitt et al., 2003) 자신의 내적인 갈등이나 충동을 솔직하게 표출하기 보다는 가급적 자신의 단점을 숨기고자 노력함으로써 ‘억제’, ‘반동형성’, ‘철수’, ‘취소’와 같은 방어기제를 사용할 수 있다. 이와 같이 자신을 숨기면서 완벽하지 않은 모습을 보여주지 않는 특성은 매우 억압적인 성격병리를 가진 사람들이 대인관계에서 친밀감과 관련하여 겪는 문제와도 유사한 것이라 할 수 있는데(Sherry et al., 2007), 바로 이 점들이 위에서 설명한 타인에 대한 편집증적 경향성으로 인한 결과와 유사할 것이라 가정할 수 있다.

다음으로, 자신의 불완전함을 말로 드러내지 않음으로서 부정적이거나 불완전해 보이는 자신의 측면들을 숨기는 특성은 갈등회피적 방어기제인 ‘체념’ 및 ‘격리’와 정적 관련성이 큰 것으로 나타났다. ‘체념’은 그 누구도 자신을 진정으로 이해할 수 없기 때문에 관계 욕구를 스스로 차단하는 것이며, ‘격리’는 갈등이나 부정적 감정을 의식적으로 차단함으로써 자신을 보호하는 것이다. 이러한 방어기제들의 특성은 자신들이 결점을 인정해야 하거나 의논해야 할 상황을 최대한 피하며 자신에게 불리한 상황을 함구하려 하는 불완전함 은폐-언어적 차원 성향의 사람들의 특성과 유사하다고 할 수 있다. 이들은 타인에게 어떻게 제시되는지 혹은 자신이 타인에게 수용되는지 아닌지에만 의존할 뿐 스스로의 안정적이고 통합된 정체감이 부족하여(Blatt & Blass, 1992) 자신의 있는 그대로의 모습을 함구하고 숨기는 것이다.

둘째, 완벽주의적 자기제시가 우울감에 미치는 영향을 살펴본 결과, 완벽주의적 자기제시의 불완전함 은폐-행동적 차원이 우울감에 유의한 영향을 미쳤고, 완벽주의적 자기노력 차원과 불완전함 은폐-언어적 차원은 우울감과 유의한 관련성을 나타내지 않았다. 완벽주의적 자기제시의 하위요인 가운데 불완전함 은폐-행동적 차원이 우울감과 가장 높은 관련성을 나타낸다는 결과는 성인과 대학생을 대상으로 살펴본 하정희(2011)의 선행연구에서도 입증된 바 있다. 이들은 타인의 부정적인 평가를 두려워하기 때문에(Weisinger & Lobsenz, 1981) 자신의 실수를 공식적으로 숨기고 실수와 관련된 상황을 회피하고자 하는 것이다. 이들은 타인이 자신에게 부과한 완벽주의를 충족시키고자 노력하며, 이러한 비현실적인 기대와 기준이 자신에게 과중하고 통제할 수 없다고 느끼기 때문에 우울해지는 것이다(하정희, 2010, 재인용). 반면에 완벽주의적 자기노력 측면이 강한 사람들은 공적인 상황에서 자신의 완벽함을 보여주고자 하는 욕구가 강하기 때문에 사회적으로 능력 있는 모습으로 보이고자 노력하여 우울감과 같은 부적응적 특성과는 관련성이 드러나지 않은 것이라 할 수 있다. 한편, 불완전함 은폐-언어적 차원이 높은 사람들은 타인에게 거부당하는 것에 대한 두려움 때문에 타인에게 자신의 실수를 인정하려 하지 않고 걱정을 말로 표현하려 하지 않는 특성이 있다(Weisinger & Lobsenz, 1981). 완벽주의적 자기제시와 전문적 도움요청 간의 관계를 살펴본 연구에서도 불완전함 은폐-언어적 차원이 높은 사람들이 자기문제를 개방하는 정도가 매우 낮았다는 것을 고려하여(하정희, 2010), 불완전함 은폐-언어적 차원과 우울감 간 관련성이 나타나지 않은 것을 이해해볼 필요가 있을 것이다.

셋째, 자아방어기제가 우울감에 미치는 영향을 살펴본 결과, 자아방어기제 모두가 우울감에 영향을 미쳤으며 그 설명력 또한 높게 나타났다. 특히 우울감에 가장 큰 영향을 미치는 자아방어기제는 미성숙방어인 것으로 나타났고, 그 다음으로 갈등회피적 방어, 적응적 방어, 자기억제적 방어의 순으로 나타났다. 이러한 결과를 통하여 자아방어기제가 우울감과 밀접한 관련성이 있으며 특히 미성숙한 방어 유형이 우울감에 가장 큰 영향을 준다는 것을 이해할 수 있다. 이는 방어라는 것이 개인의 정신 병리와 체계적으로 관련되며(Vallant, 1975, 1976, 조성호, 2001, 재인용) 부적응적 방어기제 가운데 특히 미성숙한 방어기제가 우울감과 밀접한 관련성을 나타낸다는 선행연구와도 맥을 같이 하는 것이라 할 수 있다(Kwon & Lemon, 2000; Watson, 2002). 여기서 더 나아가 정상인을 대상으로 할 경우에도 이들이 미성숙한 방어기제를 사용할 경우에는 우울감 경향성이 더 커질 수 있음이 발견됨에 따라 이를 위해 한 개인이 우세하게 사용하는 방어유형의 특성에 대해서 보다 세부적으로 이해해 나가야 할 것이다.

넷째, 완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관계에서 자아방어기제가 매개역할을 하는지 살펴본 결과, 완벽주의적 자기제시의 하위변인 가운데 불완전함 은폐노력-행동적 차원만이 우울감과의 관계에서 자기억제적 방어의 매개효과를 나타내었음을 발견하였다. 이와 같은 결과는 불완전함 은폐노력-행동적 차원이 큰 사람들이 적응적 방어를 덜 사용하고 미성숙 방어 및 자기억제적 방어를 더 많이 사용하기 쉽지만, 이 가운데 자기억제적 방어를 많이 사용할수록 우울감을 더 크게 느낄 수 있다는 것을 의미한다. 이 차원이 높은 사람들은 자신의 불완전함이 겉으로 드러나는 것에 대해 두려워하고 비판에도 예민하여 불완전한 상황을 과도하게 회피한다(Horney, 1950). 즉, 이들은 매우 높은 기준을 설정하여 스스로 그 기준을 완벽하게 해내도록 기대할 뿐만 아니라, 의미 있는 타인들이 자신에게 매우 높은 기준을 부과하고 있다고 강하게 지각한다. 이로 인해 이들은 타인에게 자신의 완벽한 인상을 제시할만한 자신감이 떨어지게 되고 비판에 예민해짐으로서 스스로 지각하기에 완전하지 않은 상황을 행동적으로 피하게 되는 것이라 할 수 있다(하정희, 2010). 이러한 결과를 초래하기까지 그 과정 속에서 이들이 대처한 방식들은 대개 충동이나 욕구를 충동적으로 표출하거나, 상대방에 대한 극단적 평가를 내리거나, 간접적이고 우회적인 방식으로 문제를 해소하는 등의 미성숙한 방어기제와 관련되는 것들이다. 또한 이들은 내적인 갈등이나 충동을 감추고 드러내려 하지 않기 때문에 ‘철수’, ‘억제’, ‘반동형성’ 등과 같은 자기억제적 방어기제를 사용하여 자신을 보호하려 한다. 자기의 솔직한 욕구나 충동을 은폐함으로 인해 자신을 일시적으로 보호할 수는 있으나 이는 우울감과 곧바로 관련된다는 측면에서 부정적이라 할 수 있다. 조성호(2001)는 타인과 고립 또는 단절된 사람들은 적응적이지 못한 방어를 더 많이 사용한다고 설명하였다. 불완전함 은폐-행동적 차원이 높은 사람들은 자신의 일부분만을 타인과 공유하며 은폐하기 때문에 타인과의 교류가 단절된 사람이며, 이들은 진솔한 소통에 어려움을 겪기 때문에 우울감을 경험할 가능성이 클 수밖에 없다는 것이다.

한편, 자기억제적 방어기제를 제외한 나머지 방어기제인 적응적 방어, 미성숙 방어 및 갈등회피적 방어는 완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관계에서 매개효과를 나타내지 않았다. 이들 방어기제들은 완벽주의적 자기제시의 하위변인들과 각각 관련성을 보였고, 적응적 방어기제를 제외한 나머지 방어기제들 역시 우울감과 유의한 관련성을 나타낸 바 있다. 그러나 구조모형으로 검증한 결과, 적응적 방어뿐만 아니라 미성숙방어 및 갈등회피적 방어 역시 우울감과 유의한 관련성이 나타나지 않음으로서 결과적으로 이들의 매개효과가 성립되지 않았다. 이 같은 결과는 우울감을 예측하는 데 있어서 미성숙방어와 갈등회피적 방어가 그 자체로 중요한 변인이지만, 이들과 완벽주의적 자기제시를 전체적으로 함께 고려할 경우에는 우울감에 대한 미성숙방어와 갈등회피적 방어기제의 영향력이 상대적으로 약해질 수 있음을 의미한다. 이에 완벽주의적 자기노력이나 불완전함 은폐-행동적 차원의 성향이 큰 사람들이 남들에게 보여지는 자신의 모습에 과도하게 집착하여 ‘행동화’나 ‘투사’, ‘공상’과 같은 방어기제로 충동이나 욕구를 해소하려 한다면 이것이 또 다른 부적응적 결과를 야기할 수도 있으나 이 과정을 통해 우울감에 이르진 않을 수 있는 것이다. 또한, 자신의 불완전함을 은폐하고자 완벽하지 않은 자기의 모습을 감추고 함구하려는 성향이 강한 사람들은 ‘체념’과 ‘격리’의 방어기제를 통해 타인이 자신에게 부과한 완벽주의를 충족시키려 노력한다. 이들은 타인이 자신에게 부과한다고 생각하는 비현실적 기대와 기준을 스스로 통제할 수 없다고 느끼며 부적응을 경험할 수는 있지만, 이들이 ‘체념’과 ‘격리’의 방어기제를 사용함으로 인해 결과적으로 우울감을 느끼는 것은 아님을 이해해야 할 것이다.

본 연구를 통해 완벽주의적 자기제시와 우울감과의 관련성을 확인하고 더 나아가 이들 간의 과정을 자아방어기제의 각 영역을 통해 살펴볼 수 있었다는 데에 중요한 의의가 있다. 이를 통해 대인관계에서 자신을 완벽하게 보이려는 성향이 강한 사람들의 부적응을 이해함에 있어서 단순히 성격으로 인한 부적응적 결과로 설명하는 것에서 더 나아가 이들이 부적응을 겪는 원인 및 과정에 대해 보다 다양하고 세부적인 측면에서 파악해 나갈 수 있을 것이라 여겨진다. 특히 최근 들어 개인의 완벽함을 추구하는 사회의 분위기로 인해 완벽하다는 것이 어느 특정한 극소수의 성향이라기보다는 성취적, 대인관계적 측면에서 누구라도 가질 수 있는 특성으로 이해할 수 있게 됨에 따라(하정희, 2011) 완벽주의 특성의 과정을 밝히는 연구는 실제 치료 장면이나 교육적 장면에서도 많은 시사점을 줄 수 있을 것으로 보인다. 가령, 상담 장면에서 완벽주의적 자기제시 성향을 나타내는 사람들이 우울감을 호소한다면 이들의 성격특성으로 인해 대인관계에서 완벽하지 않은 모습을 보여주기 어려워하여 자신의 내면을 가린 채로 피상적으로만 타인과 소통하는지를 확인해야 할 것이다. 이들이 자신의 불완전한 행동을 은폐함으로써 사회적으로 바람직한 자아를 형성하고 이를 통해 불확실한 자아감을 더욱 더 긍정적으로 지각할 수 있지만(Sherry et al., 2007), 이들이 실제로 대처하는 억제, 반동형성, 철수, 취소와 같은 방식들은 결과적으로 심리적 성숙과는 관계가 먼 것이며 이로 인해 개인의 우울감을 야기시킬 수 있다. 이에 대인관계에서 완벽해지고자 자신의 행동을 은폐하고자 하는 특성이 있는 사람들의 스트레스 대처방식이나 충동 표현양식 등을 점검하면 이들의 특성과 관련된 방어기제들을 확인할 수 있을 것이다. 특히 방어기제는 상황에 따라 계속 변하는 융통성 있는 대처기제라기 보다는 비교적 안정된 기제이기 때문에(Bond et al., 1983) 대인관계에서 어려움을 겪는 개개인의 패턴이 일관성 있게 드러날 것이다. Akkerman, Lewin과 Carr(1999), Kneepkens와 Oakley(1996)는 더욱 더 성숙한 방어기제를 통해 미성숙한 방어기제를 변화시킴에 따라 우울감을 회복시킬 수 있다고도 하였다. 방어가 행해지는 기제 그 자체를 직접적으로 변화시키는 것은 어렵지만, 방어로 인해 외현적으로 파생된 행동들을 자각하는 것은 가능하기 때문에(Bond, 1983) 개인의 방어기제를 파악하고 이해함으로써 상담적 개입이 이루어질 수 있을 것이다.

본 연구의 제한점과 후속 연구에 대한 시사점을 제시하면 첫째, 이 연구는 대학생 집단으로 이루어진 연구이므로 결과의 일반화에 있어서 한계가 존재한다. 또한, 이들은 특정 환자집단이 아닌 일반 대학생 집단이기 때문에 이들의 우울감은 평균 정도의 점수라 할 수 있다. 정상인을 대상으로 하여 우울증의 특성을 살펴보았다는 점에서 의의도 있으나, 다른 한편으로는 이러한 집단을 대상으로 우울감에 이르는 경로를 살펴보았기 때문에 우울감에 영향 미치는 특성이나 과정이 실제 우울감을 크게 느끼는 집단과 다를 가능성이 존재한다. 이는 우울증을 살펴본 본 연구에서 중요한 제한점일 수 있으며, 추후에는 우울증 수준이 높은 집단을 대상으로 하여 이러한 방어기제 및 완벽주의적 특성을 함께 살펴볼 필요가 있겠다. 둘째, 선행연구를 통해 미성숙한 방어유형을 비롯하여 자기억제적 방어유형, 갈등회피적 방어유형이 모두 ‘내현적 자기애’와 밀접한 관련성을 나타낸 것을 발견할 수 있었다(강연우, 2004). 물론, 완벽주의적 자기제시가 완벽주의의 특성적 차원 및 자기애적 특성과 관련되면서도 분명 구분이 되는 개념이라고 한 바 있지만(Flett & Hewitt, 2002) 추후 연구를 통해 이들 간의 분명한 차이점을 계속적으로 발견해나간다면 완벽주의적 자기제시의 특성을 명확히 하는 데에 도움이 될 것으로 보인다.