Today's universities are adding economic development to their more traditional mandates of teaching and research. According, the need to foster student entrepreneurship has become increasingly important. The main aim of this research is to examine the effect of entrepreneurial education and various programs within the universities on students' entrepreneurial intentions and interests. The sample for this research majored mainly on the students who are attending the 18 universities, where entrepreneurship education and entrepreneurial programs were selected as the leading ones from the government. The data was obtained from the questionnaire distributed to the students of those universities. A total number of 1,000 questionnaires were distributed and 735 were retrieved back. Descriptive and chi-square analysis using the SPSS were considered most appropriate for the data analysis of the study used. The results of the analysis revealed that student’s exposure to entrepreneurship education and various entrepreneurial programs have a important influence on the students’ entrepreneurial intentions and interests. Examining the impact of entrepreneurial education and programs on students’ entrepreneurial activities tends to raise or provide some useful insights into some theoretical issues on one hand. And on the other hand, it raises some practical implications for policy makers both in the government and universities.

오늘날 대학들은 교육과 연구라는 전통적인 목적을 넘어 경제성장의 기여라는 또 다른 의무를 부여받고 있다(Hoskisson, Covin, Volberda, and Johnson, 2011). 창업의 활성화가 경제성장에 기여한다는 점은 이미 많은 연구와 보고서를 통해 주지하고 있는 사실이다. 따라서 세계적으로 많은 대학들이 창업교육의 중요성을 인지하고 학생들의 창업활성화 및 기업가정신 함양에 많은 노력들을 기울이고 있다. 대학생들의 창업활성화는 여러 가지 면에서 중요성을 가질 수 있다. 예를 들어, 학생들의 성공적 창업은 일자리 창출을 통한 지역경제발전의 기여라는 것 외에도 대학에서의 습득한 지식과 기술의 성공적 이전 및 확산, 정부지원 연구개발의 성과향상, 산학교류, 대학의 자산화, 동문간 네트워크 등 다양한 측면의 성과를 산출할 수 있다. 특히, 대학생들은 대학에서 배운 새로운 지식을 상업화할 수 있는 주체라는 점에서 그 중요성이 간과될 수 없음을 알 수 있다(Bailetti, 2011).

하지만 그럼에도 불구하고 청년 창업자의 비중은 10년 전에 비해 감소했다. 2000년 당시 청년 벤처 최고경영자(CEO)의 비중이 54%에서 2008년 12%로 약 42%가 감소했다. 뿐만 아니라 청년층 자영업자의 비중도 2001년 87만 7천명에서 2011년 42만 6천명으로 감소했다(장수덕, 2013). 이에 우리나라에서도 정부와 대학 그리고 지자체 등이 협력하여 대학생들의 창업을 활성화시키기 위해 많은 노력들을 기울이고 있다. 그래서 창업과 관련된 여건이나 환경은 이전에 비해 많이 개선이 되고 있다. 실제 World Bank에서 조사한 바에 의하면, 우리나라의 창업환경 순위는 2008년 126위에서 2010년 60위 그리고 2011년에는 24위로 개선되고 있는 것으로 발표되었다. 특히, 정부에서는 청년창업의 활성화를 위해 창업선도대학을 선정하여 창업지원단을 통해 창업지원이 원활히 이루어지도록 하고 있으며, 향후에는 청년창업사관학교식 운영모델로 창업성과를 더욱 확산시키겠다는 의지를 보이고 있다. 또한 창업선도대학과 벤처협회 등과 공동으로 청년창업의 현장소통 강화를 위한 청년창업토론회, 청년창업 한마당 투어, YES리더스 기업가정신 특강 등을 지원하고 있다.

그러나 대학생 창업활성화의 핵심이 대학에 있다는 점을 감안해 볼 때, 대학에서 어떻게 해야 대학생들의 창업활성화를 보다 기대할 수 있는지에 대해서는 대학차원에서 보다 깊이 있는 분석과 연구들이 이루어져야 할 것으로 판단된다. 이에 본 연구는 이러한 논의들을 유도하기 위해 가설설정과 검증을 통한 분석보다는 탐색적인 수준에서 대학내에서 이루어지고 있는 다양한 창업강좌와 창업관련 행사나 특강들의 효과를 분석하고, 어떤 경우에 대학생들이 보다 창업의도가 높아질 수 있는지 또한 창업에 대한 관심이 높아질 수 있는지를 살펴보고자 한다. 비록 본 연구가 학술적인 차원에서 이루어지는 변인들 간의 인과관계 규명이나 관련성을 검증하는 것은 아니라할지라도 연구자들은 대학생 창업활성화에 영향을 미치는 요인들에 대한 실증적 연구들이 부족한 현 실정을 고려할 때, 본 연구와 같은 이러한 시도들이 대학내 창업교육이나 지원과 관련된 교직원들에게 현실적인 시사점을 전달하는데 있어 큰 의미가 있을 것으로 판단한다. 아울러 본 연구는 향후 창업교육이나 창업지원과 관련된 정책개발 및 개선을 위해 의미있는 시사점을 전달해 줄 것으로 기대한다.

약 200년전 Richard de Cantillon은 기업가(entrepreneur)의 기본적 특징이 위험감수의 행동에 있다고 지적하면서 ‘entrepreneur’란 용어를 처음으로 사용했다. 이후 기업가정신(entrepreneurship)에 관한 정의들이 다양한 분야에서 전개되었다. 따라서 기업가정신에 대한 정의 또한 연구자들에 따라서 매우 다양하다. 기업가정신이 개인차원에서 발현되어 실현되는 모습중 하나가 창업이 될 수 있다. 따라서 기업가정신을 창업으로 번역해서 사용하는 경우도 많이 있다.

창업과 관련된 저널들에서 보면, 창업교육은 ‘entrepreneurship education’혹은 ‘small business education’으로 표기되는 경우가 많다. entrepreneurship education은 미국이나 캐나다에서 주로 사용하는 표현으로 예비창업자에 대한 교육이나 지원, 그리고 창업자를 위한 교육프로그램을 말하는 것이다. small business education은 주로 유럽에서 많이 쓰는 표현이며 이는 창업교육, 기존기업 인수, 중소경영자교육 그리고 창업자교육 프로그램 등을 포괄하는 것으로 사용된다(이장우와 장수덕, 1999; 재인용).

창업교육이 가장 잘 이루어지고 있는 곳은 미국이다. 하지만, 창업교육의 응용된 형태로 강의가 개설된 것은 1938년 일본의 고베대학이다. 미국에서는 1946년 하버드대학에서 군복무를 마친 학생들을 위해 Myles Mace가 처음 창업교과과정을 개설했다고 한다. 그리고 알려진 바와 같이 Peter Drucker는 1953년 뉴욕대학에서 벤처창업과 혁신에 관한 강의를 시작했다. 하지만, 경상대에서 이 강의가 시작된 것은 상당기간이 지나고 나서이다. 1958년 미국중소기업협회에서는 3년에 걸쳐 연구프로그램을 지원했는데 많은 연구성과들이 쏟아져 나왔다. 중소기업경영발전협의회는 1956년 콜로라도 대학에서 개최된 중소기업경영발전에 관한 학술회의로부터 발전되었다. 초기 이 분야의 선두자는 이후 중소기업협회 경영지원 분과의 장이 된 Wilford White나 Wendell Metcalf 등을 들 수 있다. 이 협의회는 중소기업교육을 지향했고 여기에는 각 대학에서 이러한 분야에서 교육을 담당하고 있는 많은 학자들이 소속되어 있었다. 또한 정부부처와 중소기업경영자들도 포함되어 있었다. 이후 1977년에는 국제중소기업협의회를 개명했다(Vesper and Gartner, 1997).

벤처창업에 관한 학술회의는 1970년 Purdue 대학에서 처음으로 개최되었다. 이 회의는 벤처경영센터(The Center for Venture Management)의 설립자인 John Komives에 의해 공동 지원되었다. 이 회의에서 12명의 연구자들이 기술적 벤처창업에 관한 연구를 발표했다. 많은 연구자들이 모여서 처음으로 연구결과에 대해 토론하고 발표한 것이었다. 이 회의에서 Ed Roberts는 MIT에서 분사(spin-off)한 곳에서 연구한 내용을, Al Shapero는 스탠포드대학과 텍사스 대학에서 연구한 내용을, Arnold Cooper는 실리콘밸리에서, 그리고 Karl Vesper는 벤처창업을 발전시키기 위해서 대학에 기반한 접근법에 대한 연구를 발표했다(Cooper, Hornaday, and Vesper, 1997).

1974년 Academy of Management annual meeting에서 Karl Vesper는 벤처창업에 관한 연구분과를 따로 개설했다. 이 분과는 경영정책과 계획의 한 부분으로 이루어졌다. 하지만, 1970년대까지만 해도 이 분과는 작은 규모였다. 예를 들어, 1977년 이 벤처창업에 관한 프로그램에 제출된 논문은 12편에 불과했다. 벤처창업에 관한 연구자들은 1987년 Jack Pearce가 회장이 되었을 때, Academy of Management의 한 분과로 벤처창업분과를 확보하게 되었다. 또 다른 중요한 발전이 1972년 텍사스 기술대학교에서 시작된 중소기업연구프로그램 (Small Business Institute Program: SBI)이다. 이 프로그램은 중소기업청에 의해 공동지원되는 것으로 대학에 교육을 지원하는 것이었다(Vesper, 1993).

1973년에는 ‘벤처창업에 관한 국제학회’가 캐나다 토론토에서 처음으로 개최되었다. 동시에 또 다른 전문적 연구조직이 결성되었는데, 벤처창업연구학회(The Society for Entrepreneurship Research & Application:SERA)이다. 여기에는 42명이 멤버로 가입했다. 또 다른 중요한 모임이 1975년 신시네티에서 있은 ‘벤처창업과 기업발전에 관한 국제심포지엄 (International Symposium of Entreoreneurship and Enterprise Development: ISSED)이다. 여기에는 4일간 세계 각국에서 230명 이상이 참여했다. 비교적 최근에 있은 학회는 1980년 Baylor에서 개최된 학회이다. 이 학회에서 발표된 내용을 Kent, Sexton, 그리고 Vesper가 모아 편집한 책이 「Encyclopedia of Entrepreneurship」이다(Cooper, Hornaday, and Vesper, 1997).

교육에 있어 초기 강의의 초점은 중소기업경영에 있었다. Karl Vesper는 1971년부터 각 대학의 벤처창업강좌를 조사하기 시작했다. 그는 강좌내용, 수업내용, 교육적 실험, 그리고 수업외 활동 등을 분석하여 「Entrepreneurship Education」이란 책을 발표하였는데, 그는 이 책에서 많은 학교들에서 벤처창업에 관한 강의가 괄목할 만한 성장을 했음을 보고했다. 즉, 1967년 10여개 이내의 학교에서 벤처창업에 관한 강좌가 개설된 것에 비해 1970년에는 30개 학교, 1975년에는 약 105개 학교, 1980년에는 약 173개 학교, 1984년에는 약 250개 학교, 그리고 1993년에는 370여개의 학교에서 벤처창업 강의를 하는 것으로 보고했다. 1997년에 이르러서는 400개의 4년제 대학에서 그리고 600여개의 college에서 벤처창업과 관련된 과목을 1년에 최소한 1번은 개설하는 것으로 조사되었다. 또한 대학원 석사수준에서 전공은 1972년 Southern California에서 시작되었다. 여기서는 20개에는 달하는 창업프로그램 그리고 기존 창업자들 및 벤처캐피탈리스트가 함께 하는 프로그램이 포함된다. 학부에서 전공은 1968년 Babson에서 처음 시작되었다. 이후 Baylor대학교, Calgary 대학교, 그리고 Wichita state에서 이 강좌를 제공했다(Vesper and Gartner, 1997).

처음에 학자들이 벤처창업에 관한 논문을 발표하려고 했을 때는 투고할 수 있는 저널이 많지 않았다. 중소기업경영발전협의회의 감독하에 1963년 ‘The Journal of Small Business Management'가 출간되었다. 1975년에는 ‘The American Journal of Small Business'가 발티모어 대학에서 발행되었다. 이는 이후 1988년에 Ray Bagby에 의해 ‘Entrepreneurship Theory and Practice'로 이름을 바꾸었다. ‘Journal of Business venturing'은 뉴욕대학과 와튼스쿨의 지원과 더불어 Ian MacMillan에 의해 1985년에 발행되었다. 발표된 저널의 수는 해마다 증대되어 현재 벤처창업과 중소기업에 관한 21개의 다른 저널이 있다고 최근 중소기업국제학회의 뉴스레터는 보고했다(Cooper et al., 1997).

경제학에 있어서도 기업가적 경영과 관련된 연구들이 있어 왔다. ‘The Journal Explorations in Entrepreneurial History'가 하버드대학에서 1949년부터 1958년까지 출판되었다. 이후 위스콘신 대학에서 1963년부터 1969년까지 발행했다(이후 이름이 Explorations in Economic History로 개명되었다). 경제학자들의 연구의 예로는 Israel Kinzner & William Baumol이 창업자의 역할에 관해서 그리고 Bruce Phillips, Bruce Kirchhoff와 동료들이 창업자의 경제적 공헌에 관해서 연구했다. 이후 Zoltan Acs와 동료들이 미국경제에 있어 중소기업의 역할에 관해 연구를 했다. 사회학에 있어서는 생태학적인 관점에서 환경의 변화가 기업의 생성과 사멸에 어떠한 영향을 미치는 지를 연 구했다. 심리학자로서는 McClelland가 개인들간의 다양한 동기와 욕구의 차이가 기업가적 활동에 어떠한 영향을 미치는 지를 검토했다. 또한 Bob Brockhaus와 Kelly Shaver는 창업자의 심리적 특성과 문제해결 스타일의 다양한 면을 고찰했다. 기능적 영역에서 Gerald Hills는 벤처창업과 마케팅간의 관계를 연구하기 위해 1982년 학회를 결성했다. 1988년부터 이 학회는 매년 회의를 개최하게 되었다. 그리고 Bill wetzel, Bill Bygrave, David Brophy, Albert Bruno, Tyzoon Tybjee 그리고 Bill Petty와 같은 학자들은 기업가적 재무의 문제에 집중하기 시작했다. 이들은 small business finance에서 학회를 분리하여 ’The Jouranl of Small Business Finance'를 창설했다(Vesper, 1993).

Charles Hofer와 Dennis Slevin과 같은 경영정책이나 전략경영을 강의하는 학자들이 대부분 벤처창업을 강의했기 때문에 전략/벤처창업의 관계에 대한 많은 연구들이 진행되었다. ‘The Journal of Small Business Strategy'는 1990년부터 시작되었다. 초기 대부분의 연구들은 독립적 벤처기업의 형성과 발전에 초점이 있었다. 또 다른 연구는 창업기업이든 기존 기업이든 기업가적 그리고 혁신적 행동을 강조하는 것을 고찰하는 연구들이 있었다. Howard Stevenson, Rosabeth Moss Kanter, Bill Guth, Neil Churchill, Andrew Van de Ven 그리고 Ian MacMillian 등이 주로 기업에 있어 벤처창업과 혁신에 관해 연구를 했다(Cooper et al., 1997).

또 다른 흥미있는 연구들이 Babson에서 이루어졌다. Babson Research Conference는 1981년, Karl Vesper가 Babson대학 벤처 창업의 학장을 하면서부터 이다. Vesper와 Hornaday가 학회를 처음 결성했을 때 제출된 논문은 39편이었다. 이후 1996년에 는 100여 편의 논문이 제출되고 요약 발표되었다. 비교적 최근 Campos 등(2012)의 연구에 의하면, Babson/Kauffman Conference에 1989년부터 2009년까지 발표된 1,122편의 논문들은 크게 20가지의 범주로 구분할 수 있으며 그 중에서 가장 많은 비중을 차지하는 주제는 회계/재무와 기업가정신(17.6%), 기업가정신과 심리학(15.8%), 창업(11.1%), 전략(11.0%), 사내 기업가정신(9.5%), 기술과 기업가정신(5.9%), 기회인식과 기업가정신(5.3%), 경제와 기업가정신(4.6%) 등으로 나타났다. Babson에서 개발된 또 다른 것은 Price-Babson Fellows 프로그램이다. Jeff Timmons의 관리와 The Price Foundation에서 공동 지원하에서 이 프로그램은 Babson을 졸업하여 창업을 한 창업자를 데리고 와서 창업교육과 관련된 각종 활동에 참여케 하는 것이다. 이와 관련하여 많은 대중 잡지들도 생겨났다. INC(1979년 시작), Entrepreneur(1977), In Business(1979), 그리고 Venture(1979) 등이 그것이다(Cooper et al., 1997). 현재 유럽에서는 많은 대학의 박사과정에 ‘벤처창업’과 ‘중소기업경영’ 과목이 생겼고 소련에서도 벤처기업을 지원하는 주목할만한 연구소들이 생겨났다. 최소한 10개의 저널이 미국 외의 지역에서 벤처창업과 중소기업에 관한 연구들을 발간하고 있다(이장우와 장수덕, 1999; 재인용).

Bailetti(2011)는 지식기반 기업가정신에 대한 연구와 기업가 정신의 주관적 이론(subjective theory)을 토대로 대학생 창업의 영향요인으로 6가지를 제시한 바가 있다. 이들 6가지 요인은 축적된 지식, 지식의 상업화능력, 임금이상의 수익에 대한 기대감, 개인적 역량, 제도적 장벽, 그리고 지역적 장벽이다. 학생들은 대학에서 배운 지식을 토대로 이를 상업화시킬 수 있는 능력을 갖고 있으며 월급을 받기 보다는 창업을 통해 더 많은 수익을 창출할 수 있는 기대감이 강할 때 창업을 보다 많이 할 수 있다고 한다. 반면, 제도적인 장벽이나 지역적 한계가 있는 경우에는 아무래도 창업이 활성화되기 어려운 면이 있다고 강조한다.

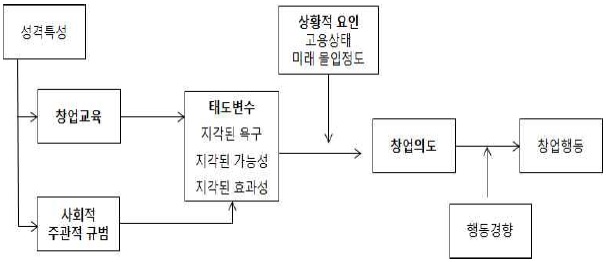

Byabashaija 등(2010)은 Ajzen(1991)의 계획된 행동(planned behavior)에 관한 사회심리이론과 Shapero와 Sokol(1982)의 의도이론(intention theory)을 토대로 아래와 같은 연구모형을 개발하고 이를 실증적으로 검증했다. Ajzen의 계획된 행동이론은 주어진 행동에 대한 태도, 주관적 규범 그리고 통제에 대한 지각이 행동을 유발하는 의도를 형성한다는 것이 핵심적 요지이다. 또한 Shapero와 Sokol의 의도이론은 창업에 대한 의도는 행동경향으로서 지각된 욕구와 가능성에 의해서 예측 될 수 있다는 것이 핵심이다. 이러한 이론들을 토대로 이들이 제시한 모형에 의하면, 창업행위는 그 이전에 창업의도에 의해 결정되는 것이며 창업의도는 창업교육과 사회적 규범에 의해 창업에 대한 호의적인 태도변화가 이루어질 때 높아질 수 있음을 제시하고 있다. 그리고 그 과정에 있어 현재의 고용상태나 미래 얼마나 그 일에 몰입할 수 있는가 하는 상황적 요인들이 조절효과를 가지는 것으로 나타내고 있다.

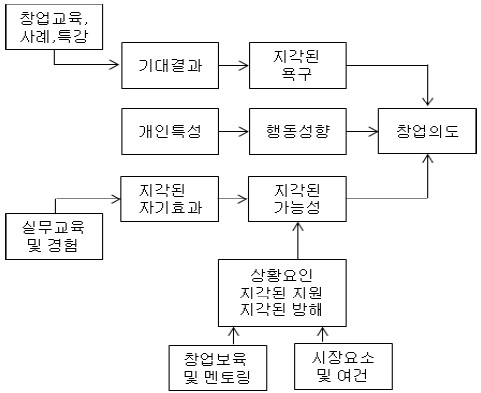

Leffel(2008)은 창업에 미치는 영향에 관한 기존의 행동학적 이론들을 토대로 다음의 <그림 2>와 같은 대학내 창업을 활성화시키기 위한 모델을 개발했다. 이 모델에 의하면, 대학생들의 창업활성화를 위해서는 기본적으로 창업의도(entrepreneurial intention)을 높이는 것이 필요하며 이를 위해선 대학내 창업교육, 창업특강, 실무교육 및 경험, 상황적 요인, 개인적 특성 등이 기본적으로 중요한 영향요인임을 알 수 있다. 그런데, 이러한 것들이 창업에 직접적으로 영향을 미친다기보다는 그 과정에 있어서 사람의 결과에 대한 기대와 자기효과성에 대한 지각을 토대로 그리고 주변 상황이나 여건을 토대로 스스로 그 가능성을 지각할 수 있을 때나 욕구가 생겨날 때 창업의도가 높아짐을 알 수 있다. 물론 이러한 경우가 아니더라도 제시된 모델에 의하면, 개인적으로 창업과 관련된 행동적 성향이 매우 우수한 경우에도 창업의도는 높아질 수 있음을 알 수 있다.

Leffel(2008)의 모델을 토대로 보면, 대학생들의 창업이 활성화되기 위해서는 기본적으로 대학내 창업교육, 창업이벤트, 창업활동 등이 일차적으로 매우 중요한 변수임을 알 수 있다. 또한 이러한 일차적 요인들이 대학생들의 창업의도에 영향을 미치기까지 있어서 태도나 관심의 변화가 매우 중요함을 알 수 있다. 그리고 마지막으로 창업의도가 높을 때 창업으로 이어질 가능성이 매우 높음을 알 수 있다(김홍, 2012). 따라서 대학생들의 창업활성화를 위해서는 먼저 대학생들의 창업의도의 영향요인들이 어떠한 영향을 어떻게 미칠 수 있는지를 살펴보는 것이 중요할 수 있다.

이미 기존의 많은 연구들을 통해 창업교육이나 프로그램이 대학생들의 창업의도나 창업에 미치는 영향에 대해서는 검증되어 왔다(Audet, 2000; Peterman and Kennedy, 2003; Soutaris, Zerbinati, and Al-Lahan, 2007). Izedonmi과 Okafor(2010)는 실증적 연구를 통해 창업교육과 창업의도간의 관계를 규명하였는데, 창업교육은 학생들의 창업의도에 긍정적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 뿐만 아니라 대학의 창업프로그램들이 창업의도를 불러일으키는 태도나 행동에 중요한 영향을 미침을 발견했다. 또한 애리조나(Arizona) 대학의 Karl Eller Centre-Berger Entrepreneurship Program(2000)에서 조사한 바에 의하면, 창업교육은 새로운 벤처창업의 가능성을 높이는 것으로 나타났다. 또한 창업교육을 받은 졸업생들의 경우 자기고용의 가능성이 보다 높으며 연간 수입도 보다 높은 것으로 조사되었다. 뿐만 아니라 자신들의 일에 대해 보다 만족하는 것으로 나타났다. 마찬가지로 Kennedy 등(2003)의 연구에 의하면, 만약에 창업프로그램이나 창업정책들이 기업가적 행동을 개발하게 되면 개인의 창업에 이르게 하는 의도에 매우 중요한 영향을 미치게 되는 것으로 나타났다. McMullan 등(1985)의 연구에 의하면, 캐나다 MBA학생들 중에서 창업의 높은 비율을 차지하는 이들은 창업강좌를 세 번 이상 수강한 학생들인 것으로 나타났다(McMullan, Long, and Wilson, 1985).

창업교육이 창업에 직접적인 영향을 미친다는 연구들도 많지만, 창업교육을 통해 개인의 태도나 지각이 변화하게 되고 이를 통해 창업이나 자기고용과 같은 형태의 변화를 이루게 된다는 연구들도 많다. 예를 들어, GUESS(The Global University Entrepreneurial Student Spirit Survey)조사에 의하면 창업교육을 받는 19개국 학생들의 창업에 대한 태도를 조사한 결과 43%의 학생들이 졸업 후 5년 동안 자기고용과 같은 형태를 하고 싶어하는 의도가 있는 것으로 분석되었다(GUESS, 2009)* 또한 Clark 등(1984)의 연구에 의하면, 중간 규모의 미국대학들에서 창업강좌를 수강한 학생들의 경우 약 80%가 자신만의 사업을 원하며, 학생들의 약 3/4이 창업을 위한 구체적인 사업계획서 작성의 경험이 있는 것으로 조사 되었다. 또한 76%의 학생들이 창업교육이 자신들의 창업결정에 큰 혹은 매우 큰 영향을 미쳤다고 언급한 것으로 나타났다(Clark, Davis, and Harnish, 1984). 영국의 경우에도 창업관련 프로그램을 졸업한 이들의 절반이상이 창업에 대한 열의를 가지는 것으로 나타났다. 그리고 이러한 열의는 결국창 업활동에 중요한 영향을 미치는 것으로 이해할 수 있다(Brown, 1990).

창업교육이나 프로그램 등이 창업이나 창업의도에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 연구나 효과에 관한 것 외에 또 다른 관점에서 창업교육이나 프로그램의 효과를 분석한 연구들도 많다. 예를 들어, Drucker(1995), Bygrave and Zacharakis(2004), 그리고 Timmons and Spinelli(2004) 등의 경우 창업교육은 상상력, 유연한 사고, 창조성, 도전정신 등을 키우는데 집중해야 하며 이와 더불어 기회포착에 필요한 변화감지 역량을 키우는데 집중할 필요가 있음을 강조한다. 즉 창업교육의 목표가 반드시 창업에 있는 것이 아니라 개인들의 역량이나 다양한 기술(skill)을 연마하도록 하고 기회포착 능력을 키워 혁신적인 인재를 양성하는데 주력할 필요가 있다는 것이다. 창업은 이러한 역량들을 통해 실현될 수도 있거나 그렇지 않을 수도 있다는 것이다.

한편, 또 다른 연구에 의하면 창업교육이나 창업관련 프로그램들은 창업의도나 창업에 유의한 영향을 미치는 반면 일반 경영학교육은 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 밝혀졌다(Hostager and Decker, 1999). 이렇듯 대학생들의 창업활성화를 위해서는 무엇보다 대학내 창업교육이나 프로그램들이 활성화 될 필요가 있다. 뿐만 아니라 창업특강이나 창업사례 그리고 최근 창업한마당 투어와 같은 이벤트들이 자주 개최될 필요가 있다. 왜냐하면, 이러한 것들이 활성화되어 학생들이 이에 노출되는 빈도수가 증대될수록 학생들의 창업에 대한 태도나 생각 그리고 행동경향이 달라질 수 있기 때문이다. 뿐만 아니라 이를 통해서 학생들의 창업에 대한 의도 또한 증대될 수 있으며 이렇게 될 때 실질적인 창업행동으로 이어질 가능성이 높아지기 때문이다. 하지만 그럼에도 불구하고 아직 국내에서는 최근 변화된 창업특강이나 이벤트들이 실제 대학생들의 만족도나 창업에 대한 태도변화에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지에 대해서는 전혀 성과분석이 이루어지지 않은 상황이다. 이에 본 연구를 통해 이러한 부분들에 대한 기초적인 분석을 통해 창업강좌 및 창업프로그램들의 성과를 분석하고, 대학내 이러한 것들이 실제 대학생들의 창업에 대한 태도나 의도와는 어떤 관련성을 갖는지를 살펴보고자 한 다.

*GUESS 조사는 2008년에 20개국의 60,000명 학생들 대상으로 설문조사한 것이다. 조사의 내용은 창업과 취업(경력관리)에 대한 의도, 창업과 창업교육에 대한 태도 등에 관한 것이다.

국내 392개 대학교에서 2012년말 기준 개설된 강좌수는 총 219개이다. 이들 강좌의 총 수강생 수는 약 26,027명이다. 창업교육이 정규과목으로 개설되어 창업교육을 실시하는 학교는 창업선도대학 등 59개 대학, 산학협력선도대학 61개 등이다. 그리고 중소기업청, 창업선도대학, 벤처협회 등과 함께 청년창업의 현장소통 강화를 위해 실시한 청년창업 한마당 투어의 경우 2012년 총 36회에 걸쳐 대학교에서 이루어졌고 13,420명의 대학생들이 참여한 것으로 나타났다. 그리고 YES 리더스 기업가정신특강의 경우 182개 대학에서 532회에 걸쳐 이루어졌으며 58,211명이 참석한 것으로 나타났다. 청년창업 토론회의 경우도 전국투어를 통해 2012년 상반기에만 6회 1,000명 정도가 참석한 것으로 나타났다. 한편, 정부지원을 통해 창업교육이 이루어지고 있는 기관들의 성과를 보면 먼저 18개 창업선도대학의 경우 총 147개의 창업강좌가 개설되어 약 5,004명이 수강한 것으로 나타났다. 그리고 창업패키지 사업을 통해 교육이 이루어진 경우는 41개 대학에서 약 1,101명이 강좌를 수강한 것으로 나타났다.

이렇듯 현재 국내 대학교들에서 창업교육은 교양 혹은 전공으로 매우 보편적으로 확대되어 있는 편이며, 청년창업의 소통강화를 위해 마련된 예스리더스 특강이나 창업한마당 투어와 같은 창업관련 행사도 매우 활성되어 있음을 알 수 있다. 그러나 앞서 제기한 바와 같이 창업교육이나 창업관련 행사들을 통해 많은 학생들이 이에 참여하고 높은 만족도를 보이고는 있으나 구체적으로 어느 정도 만족하는지 그리고 이러한 창업교육이나 행사들이 실제 학생들의 창업에 대한 태도나 관심 그리고 창업의도와는 어떤 관련성을 갖고 있는지에 대한 분석들은 구체적으로 이루어지지 않고 있다. 이에 본 연구는 전국 18개 창업선도대학에 설문지를 발송하여 창업교육 및 행사의 성과를 학생들의 창업에 대한 태도, 관심, 활동 그리고 의도와 관련하여 분석해 보고자 한다.

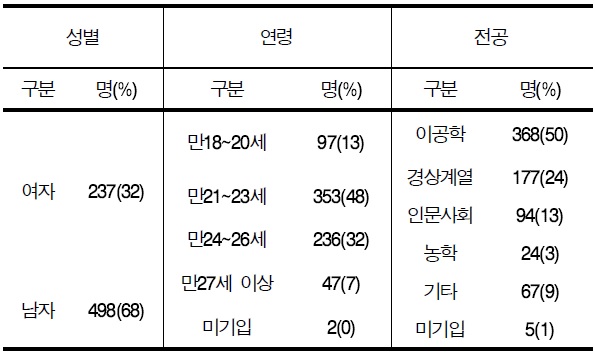

연구의 목적을 달성하기 위해 연구자들은 전국 18개 창업선도대학에 1,000부의 설문지를 발송하였으며 735명으로부터 설문응답을 받았다. <표 1>은 회수된 응답자들의 일반적 특성에 관한 것이다. 표에 제시된 바에 의하면, 남학생은 498명(68%)이고 여학생은 237명(32%)로 남학생이 여학생에 비해 많은 것으로 나타났다. 설문응답자 연령대는 만18~20세가 97명(13%), 만21~23세가 353명(48%), 만24~26세가 236명(32%), 그리고 만27세 이상이 47명(7%)으로 나타나 만21~23세가 가장 많은 것으로 나타났다. 설문 응답자의 전공은 이공학 368명(51%), 경상계열 177명(23%), 인문사회: 94명(13%), 농학 24명(3%), 그리고 기타 67명(10%)으로 이공학계열이 가장 많은 것으로 나타났으며, 농학이 가장 적은 것으로 나타났다.

표본의 일반적 특성

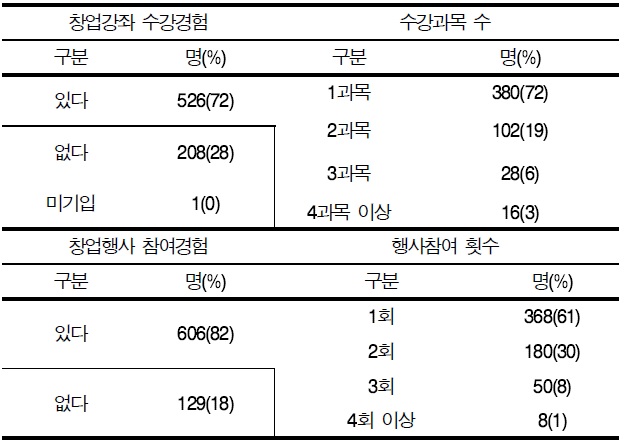

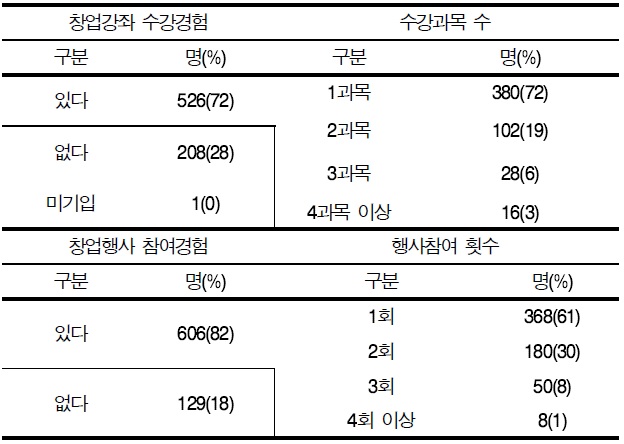

국내 18개 거점별 창업선도대학들의 창업지원과 관련하여 기본적 현황과 성과를 살펴보기 위해 빈도분석을 실시한 결과를 요약하면 다음의 <표 2>에 제시된 바와 같다. 표에 제시된 바에 의하면, 먼저 창업강좌를 수강한 경험이 있는 학생들은 72%로 창업강좌를 수강하지 않은 학생들에 비해 3배 가까이 많은 것으로 나타났다. 이들 학생들이 수강한 창업관련 강좌는 대부분 1강좌 혹은 2강좌인 것으로 나타났다. 창업강좌 외에 학내에서 실시하는 특강을 비롯한 각종 창업관련 행사(창업한마당투어, 예스리더스 특강, 창업경진대회, 성공한 창업자특강, 창업드림콘서트 등)에 참여한 경험이 있는 학생들은 82%로 없는 학생들에 비해 4배 이상으로 많은 것으로 나타났다. 이러한 행사에 참여한 경험은 2회까지 참석한 학생들이 전체의 90%를 차지하는 것으로 나타나 대체로 한두 번 참석한 것으로 나타났다.

빈도분석 결과

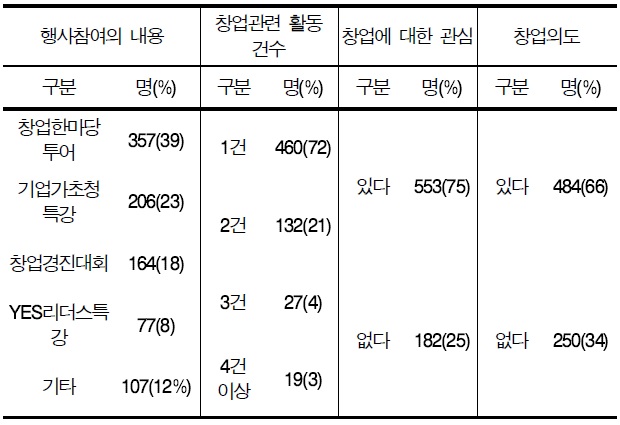

창업과 관련된 활동이나 경험의 양을 파악하기 위해 창업관련 경험 및 활동의 내용을 살펴본 결과 창업강좌수강(42%), 창업동아리(17%), 창업관련 세미나참석(17%), 창업자료 수집 및 조사(15%), 창업관련 실무(6%), 기타(3%) 정도로 나타났으며, 이러한 활동을 얼마나 중복적으로 하고 있는지를 살펴본 결과 <표 3>에 제시된 바와 같이 1건이 72% 그리고 2건이 21%로 대체로 한 두건의 활동을 하는 것으로 나타났다. 창업에 대한 관심은 응답자의 75%가 관심이 있다고 응답하여 창 업에 대한 관심이 높은 것으로 나타났다. 졸업후 창업할 의향이 있는지를 물은 질문에 대해서는 응답자의 66%가 창업할 의향이 있는 것으로 나타나 창업의도가 매우 높은 것으로 분석되었다.

빈도분석 결과

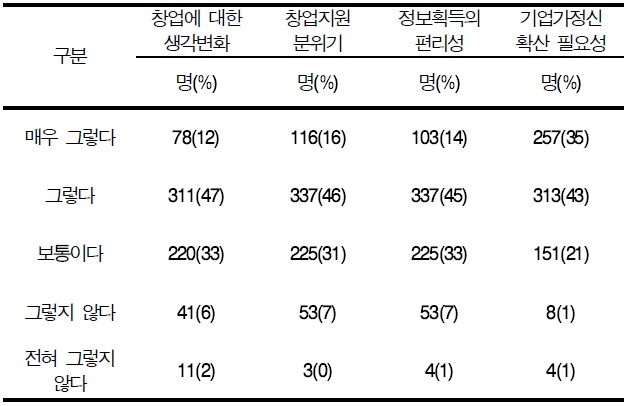

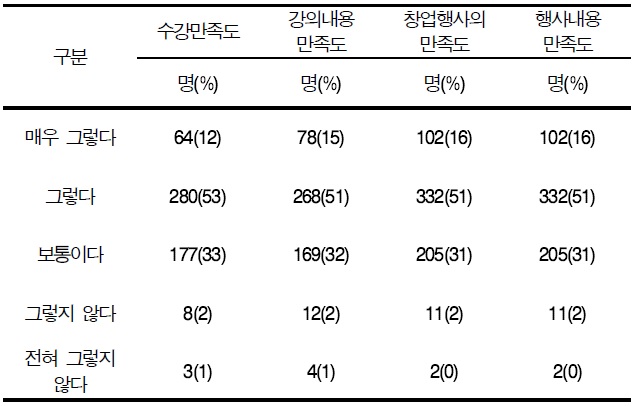

다음의 <표 4>는 5점 척도로 된 문항들에 대한 빈도분석 결과이다. 표에 제시된 바에 의하면, 학생들은 본교에서 실시되고 있는 창업강좌에 대해 수강경험이 있는 학생들의 약 65%가 만족하는 것으로 나타났다. 또한 창업관련 행사들(창업특강, 한마당투어 등)에 대한 만족도 또한 약 66%로 높게 나타났다. 그리고 창업강좌나 행사들의 내용에 대해서도 대체로 비슷한 수준으로 만족해하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 창업교육이나 프로그램의 성과가 만족도라는 측면에서 성과가 높은 것으로 이해할 수 있다.

빈도분석 결과

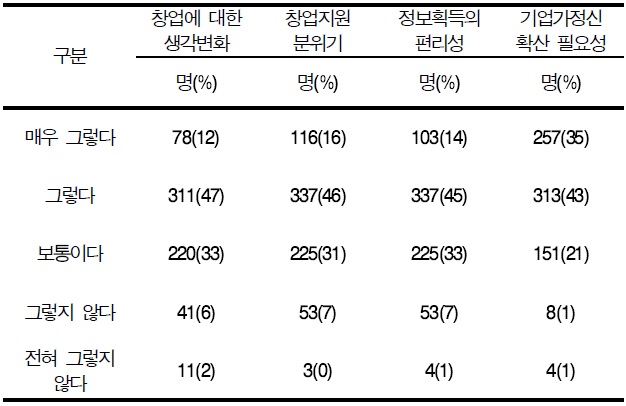

위의 <표 5>는 5점 척도로 된 문항들에 대한 빈도분석 결과이다. 표에 제시된 바에 의하면, 학생들은 본교에서 실시되고 있는 창업교육이나 프로그램을 통해 창업에 대한 생각이 변화되었다는 학생들의 비중이 약 59% 정도인 것으로 파악 되었다. 그리고 학교가 창업과 관련된 각종 지원이나 분위기가 긍정적인지에 대해서는 약 62%의 학생들이 그렇게 생각하는 것으로 파악되었다. 또한 학내에서 창업과 관련된 정보 획득이 얼마나 편리한지에 대해서도 약 59%의 학생들이 편리하게 지각하는 것으로 나타났다. 마지막으로 기업가정신의 확산 필요성에 대해서는 약 78%의 학생들이 필요한 것으로 인식하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 전국의 창업선도 대학들에 있어서 창업과 관련된 각종 교육이나 행사를 통해 창업에 대한 생각이나 기업가정신에 대한 생각들이 긍정적으로 많이 변화되었을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.

빈도분석 결과

앞서 빈도분석을 통해 창업교육이나 프로그램 혹은 창업행사 등이 최소한 국내 창업선도대학들에 있어서는 적지 않은 성과를 내고 있음을 살펴보았다. 그런데, 이러한 성과들이 어떻게 해서 나오게 되는지 그 과정에 대해서는 아직 알 수가 없다. 이에 추가적인 차이분석을 통해 그 과정을 추정해보고자 한다.

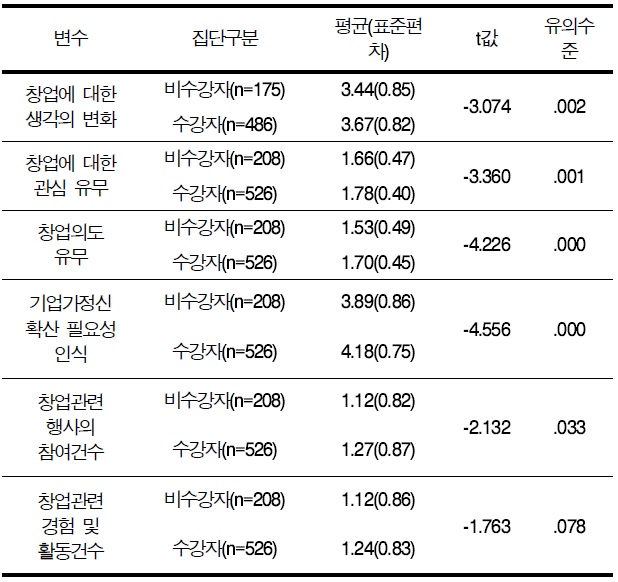

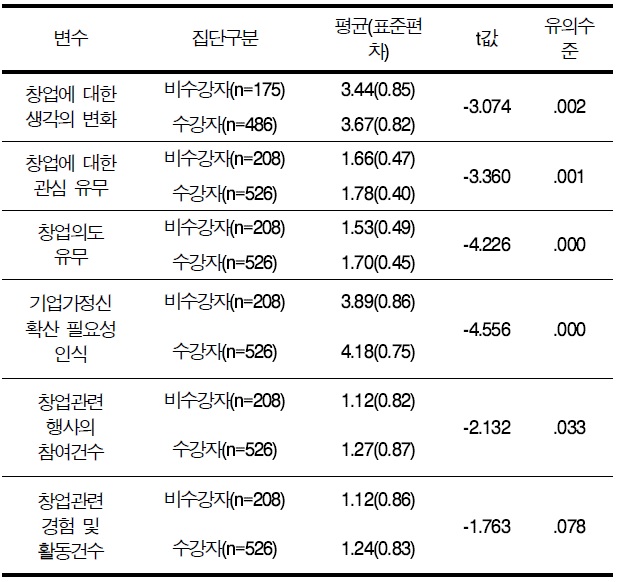

먼저, 연구자들은 창업교육을 수강한 경험이 있는 학생들과 경험이 없는 학생들을 구분하여 창업에 대한 생각변화, 관심, 태도, 활동, 의도 등에 있어서 어떠한 차이가 있는지를 살펴 보았다. 그 결과는 <표 6>에 제시된 바와 같다. 표에 제시된 바에 의하면, 창업강좌 수강경험이 있는 학생들이 창업에 대한 생각의 변화가 큰 것으로 나타나고 있다(p< .002). 그리고 창업에 대한 관심도 보다 큰 것으로 나타나 있다(p< .001). 뿐만 아니라 기업가정신의 확산 필요성에 대해서도 보다 강하게 동감하는 것으로 나타나고 있으며, 창업관련 행사에도 보다 많이 참석하는 것으로 나타나 있다. 마지막으로 창업에 직접적으로 연결될 수 있는 창업의도의 경우에도 창업수강 유경험자들이 유의하게 높은 것으로 나타나 있다(p< .000). 이러한 결과를 놓고 볼 때 창업교육은 학생들의 생각, 태도, 관심, 그리고 의도에까지 매우 유의한 영향을 미칠 수 있는 것으로 이해할 수 있다.

창업교육 수강유무에 따른 차이분석 결과

다음의 <표 7>은 창업강좌 수강유무와 마찬가지로 교내 각종 창업관련 행사들에 참여한 경험이 있는지를 기준으로 동일한 분석을 실시한 결과이다. 표에 제시된 바에 의하면, 창업관련 행사에 참여한 경험이 있는 학생들이 상대적으로 창업에 대한 관심은 보다 높은 것으로 나타났다(p< .002). 그리고 창업과 관련된 동아리 활동이나 정보탐색과 같은 활동을 좀더 적극적으로 하는 것으로 나타났다(p< .000). 하지만, 창업에 대한 생각의 변화, 창업의도 유무, 기업가정신 확산 필요성에 대한 인식 등에 있어서는 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 창업강좌와 달리 창업행사들의 경우 1회성으로 이벤트 형식으로 진행되는 경우가 많아 창업에 대한 관심을 유도하는데 있어서는 효과적일 수 있으나 이를 통해 창업의도나 창업에 대한 생각을 변화시키는데 한계가 있는 것으로 이해된다.

창업행사 참여유무에 따른 차이분석 결과

그러나 창업관련 행사에 참여를 하게 되는 관심이 증대되어 창업과 관련된 활동들을 보다 적극적으로 하게 되는 것에 대해서는 매우 주목할 필요가 있는 것으로 판단된다. 왜냐하면, 창업관련 행사에 참여를 통해 창업에 대해 관심을 갖게 되면 창업 동아리나 창업과 관련된 활동들을 보다 적극적으로 할 가능성이 높아지며 이러한 경우 창업과 관련된 행동경향이 증가할 가능성이 높아지기 때문이다. 기존의 연구들에 의하면 행동경향 또한 창업에 매우 중요한 영향을 미치는 것으로 제시되고 있다.

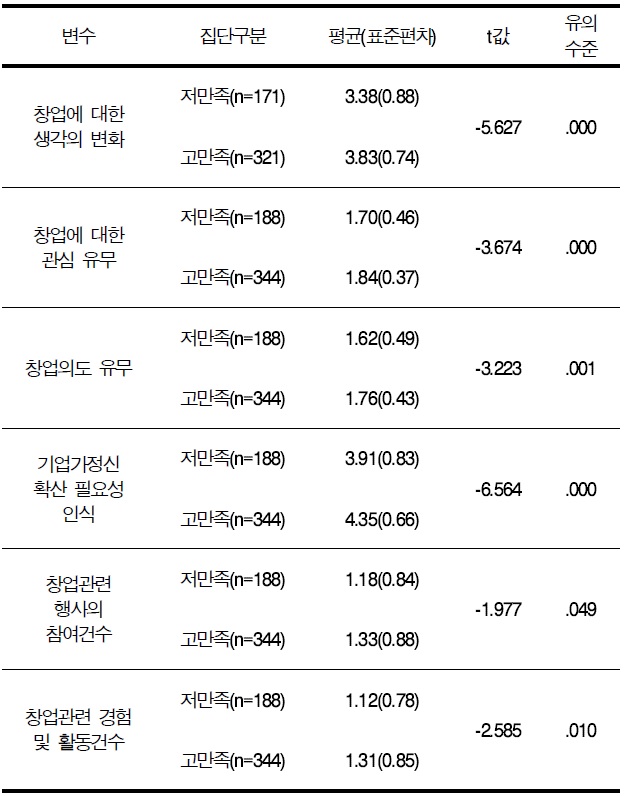

앞서 분석한 창업교육의 효과는 기존의 연구들에서 제시된 것들과 크게 다르지 않는 것으로 나타났다. 즉 Ajzen(1991)의 계획된 행동(planned behavior)이론과 마찬가지로 창업교육은 개인의 관심이나 태도의 변화를 야기할 수 있는 것으로 나타났다. 또한 Shapero와 Sokol(1982)의 의도이론(intention theory)과 마찬가지로 창업교육을 통해 창업의도가 높아지는 것으로 나타나고 있다. 그런데, 이들의 연구에서는 왜 그러한 변화들이 일어나는지 또한 어떤 경우에 그러한 변화들이 더욱 크게 나타날 수 있는지에 대해서는 알 수 없다. 이에 본 연구에서는 창업강좌를 수강한 학생들을 대상으로 창업강좌에 대한 만족도를 기준으로 학생들 유형을 구분해 동일한 차이분석을 실시해 보았다. 그 결과는 <표 8>에 제시된 바와 같다.

창업교육 만족도에 따른 차이분석 결과

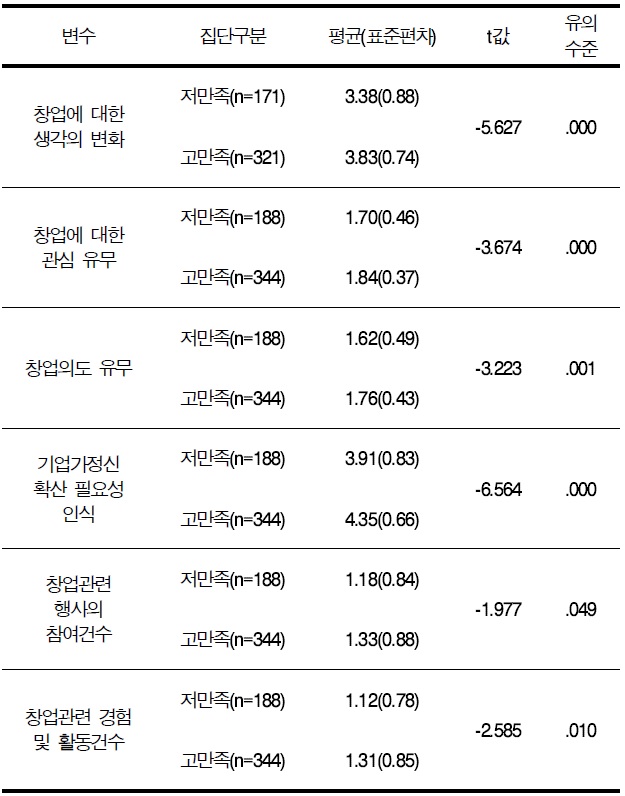

표에 제시된 바에 의하면, 창업강좌에 대한 만족도 수준에 따라서 창업에 대한 태도, 관심, 활동, 행동경향, 창업의도 등이 모두 유의수준 0.05이하에서 유의하게 차이가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 단순히 창업교육을 수강하는 것만으로 차이가 발생하게 되는데 이에 덧붙여 창업교육에 대한 만족도가 높을수록 그 차이는 더욱 분명해진다는 것으로 이해할 수 있다. 즉, 기존의 연구들에서 창업교육을 통해 대학생들의 창업에 대한 관심이나 태도가 변하게 되고 그 결과로 창업의도가 활성화될 수 있다고 했다면 본 연구에서는 그 중간에 만족도가 개입될 수 있는 여지가 있음을 발견했다. 따라서 이러한 결과를 놓고 볼 때, 향후 대학생들의 창업활성화를 위해서는 창업교육이 중요하며 특히 교육의 내용과 같은 질적인 측면에서의 학생만족도를 높이는 것이 매우 중요함을 알 수 있다.

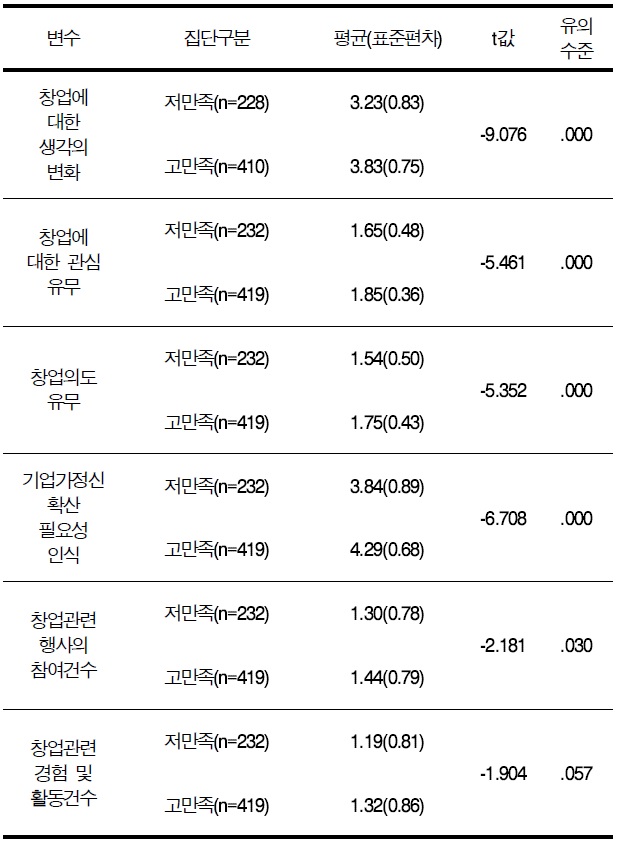

다음에 제시된 <표 9>는 앞서 분석한 것과 마찬가지로 창업관련 행사에 참석한 학생들을 대상으로 참석후 행사에 대한 만족도가 높은 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 차이 분석을 실시한 것이다. 앞서 분석한 바에 의하면 본 연구에서는 기존의 연구들과 달리 창업관련 행사의 경우 학생들의 창업의도나 태도변화에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그런데 창업행사에 대한 만족도에 따른 차이분석 결과를 보면 창업관련 경험 및 활동건수만 제외하고 나머지는 모두 유의수준 0.05이하에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타나 있다. 이러한 결과는 <표 7>과는 매우 대조적인 결과이 다.

창업행사 만족도에 따른 차이분석 결과

기존의 연구들에서는 창업관련 행사나 활동도 창업교육과 마찬가지로 학생들의 관심이나 태도를 변화시키고 이를 통해 창업의도나 창업이 증가할 수 있는 것으로 제시한다. 그런데, 본 연구에서는 창업관련 행사가 1회성 이벤트의 형식을 띄기 때문에 학생들의 태도변화나 창업의도를 높이는 데는 한계가 있는 것으로 제시했다. 그러나 창업행사에 참석한 학생들 중에서 만족도가 높은 경우와 낮은 경우를 구분하여 비교해 보았더니 그 결과는 <표 9>에 제시된 바와 같이 매우 다르게 나타났다. 이러한 결과는 결국 창업행사가 비록 이벤트의 성격을 갖고 있다하더라도 그 행사를 통해 만족도가 높아지는 경우 학생들은 창업에 대한 생각이나 관심이 증대될 수 있음을 제시하는 것이다. 또한 기업가정신의 필요성에 대해서도 깊이 인식하게 되고 따라서 결과적으로 창업의도도 높아질 수 있는 것으로 해석해 볼 수 있다. 본 연구의 이러한 발견은 향후 창업교육이나 창업프로그램의 설계에 있어서 학생들의 만족도를 향상시키기 위한 대학차원의 노력들이 보다 많이 경주되어야 할 필요가 있음을 제안하는 것이라 할 수 있다.

본 연구의 기본적 목적은 대학생들의 창업활성화를 위해 대학의 역할을 검토하는 것이다. 이를 위해 연구자들은 기존 연구들에서 제시하고 있는 바와 마찬가지로 대학생 창업활성화의 중요한 요인으로 창업교육과 창업프로그램이 대학생들의 창업의도에 어떠한 영향을 미치는지를 검토하고자 했다. 그리고 그 과정에서 있어서 기존 연구들에서 제시하고 있는 바와 마찬가지로 창업에 대한 관심, 태도, 활동, 행동경향 등이 어떠한지 또한 살펴보았다. 전국 18개 창업선도대학을 중심으로 설문조사를 통해 정부지원 창업활성화 사업들이 어떠한 성과를 내고 있으며 그것이 실제 대학생들의 창업을 위한 창업의도에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 살펴본 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 정부에서 지원하고 창업선도대학에서 수행하고 있는 각종 창업교육이나 창업지원 행사들이 양적인 측면에서 상당한 성과를 거두는 것으로 나타났다. 비록 창업선도대학들에서 획득한 데이터이긴 하지만 응답자의 72%가 창업강좌를 수강하였으며, 82%의 학생들이 창업과 관련된 각종 행사에 한번은 참석한 경험이 있는 것으로 나타났다. 창업에 관심이 있는 학생들도 75%에 이르는 것으로 나타났으며 응답자의 66%가 창업할 의향이 있는 것으로 분석되었다. 이러한 내용들로 볼 때 창업선도대학들에서 수행하고 있는 각종 창업교육 및 창업관련 행사들은 인원동원과 같은 양적인 측면에서 적지 않은 성과를 거두고 있는 것으로 이해할 수 있다.

둘째, 창업선도대학들에서 실시하고 있는 창업교육 및 창업 관련 행사들의 질적인 성과 또한 낮지만은 않은 것으로 나타났다. 창업강좌의 수강경험이 있는 학생들의 약 65%가 만족하는 것으로 나타났으며, 창업관련 행사들(창업특강, 한마당 투어 등)에 대한 만족도 또한 약 66%로 높게 나타났다. 그리고 창업교육이나 행사들의 내용에 대해서도 대체로 비슷한 수준으로 만족해하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 창업 교육이나 프로그램의 성과가 만족도라는 측면에서 성과가 높은 것으로 이해할 수 있다.

셋째, 창업교육이나 창업관련 행사들의 효과라는 측면에서 보면 창업에 대한 생각의 변화나 창업에 대한 태도, 기업가 정신의 확산, 창업경향 등이 대체로 교육이나 행사를 경험한 이후에 보다 많이 변화된 것으로 나타났다. 뿐만 아니라 창업의도의 경우에도 창업강좌나 창업행사에 참여한 학생들일 수록 더욱 높게 났다. 이러한 결과는 창업교육이나 창업관련 행사들의 효과가 학생들의 창업에 대한 관심을 유발하고 기업가정신을 고취하는데 긍정적으로 기여한 바가 있는 것으로 해석할 수 있다.

넷째, 창업교육이나 창업관련 행사들이 기존의 연구에 의하면 창업에 대한 태도나 창업의도에 영향을 미치게 되어 창업으로 이어지는 확률이 높은 것으로 제시되었다. 그런데, 본 연구에서는 창업교육이나 창업관련 행사들이 직접적으로도 효과를 발생할 수 있지만 학생들의 만족을 통해서 더욱 강화 될 수 있는 측면이 있음을 발견했다. 차이분석을 통해 밝혀진 바에 의하면 창업교육이나 행사를 경험한 학생들 중에서 만족도가 보다 높은 학생들일수록 성과가 보다 높게 나타났다. 이러한 결과는 창업교육이나 행사의 질적인 성과, 즉 만족도가 향상될 때 창업관련 성과 또한 향상될 수 있음을 제안하는 것이라 할 수 있다.

본 연구의 이러한 결과는 향후 창업교육이나 창업관련 행사들을 실시함에 있어서 또한 정책적으로 창업관련 지원사업을 함에 있어서 몇 가지 시사점을 갖는다.

먼저, 창업관련 강좌를 수강한 학생들, 즉 창업교육을 받은 학생들의 경우 창업에 대한 생각이나 태도 그리고 창업의도가 보다 많이 변화된 것으로 나타났다. 이러한 결과는 향후 창업교육이 보다 확대될 필요가 있음을 제안하는 것이다. EU는 기업가마인드 없이 유럽의 미래는 없다는 기치아래 기업가마인드 교육을 강조하고 있으며 일본에는 이미 90년대부터 기업가마인드교육 강화를 정강정책으로 채택하고 있다. 미국의 경우 창업교육을 확산시키기 위해 Youth-K-12 프로그램이란 것을 통해 12살에서 17살까지 학생들을 대상으로 창업교육을 시키고 있다. 이러한 프로그램을 개발하게 된 배경은 기본적으로 어린 학생들이 창업교육을 받고 일자리를 찾아갈 수 있도록 하기 위해서이다. 이렇듯 우리나라에서도 기업가정신이나 창업교육이 단순히 창업의 수단으로서의 교육이나 아니라 학생들의 도전정신 함양과 직업인으로서 필요한 기술(skill)을 개발하기 위한 차원으로서의 교육으로 확대되어야 하며, 교육의 수혜자들의 연령도 현재보다 낮아질 필요가 있을 것으로 판단된다(최종인과 황보윤, 2012).

둘째, 현재 전국에 18개 창업선도대학들이 있는데 향후 이들 대학들을 사관학교식 창업선도대학으로 육성시킬 뿐만 아니라 창업선도대학의 수적 확대도 필요할 것으로 판단된다. 미국의 경우 지역별로 community college에서 창업에 필요한 기본적인 교육들을 실시하고 있다. 현재 우리나라의 경우 거점별로 창업선도대학이 선정되어 있으나 이를 보다 확대할 필요가 있다. 창업교육이나 행사에 자주 노출될수록 창업에 대한 관심도 높아지고 창업과 관련된 활동도 자발적으로 더하게 되기 때문에 다양한 기관과 다양한 프로그램을 통해 창업교육에 대학생들이 자주 노출되도록 하는 것이 창업활성화 를 위해 필요할 수 있다.

셋째, 창업교육이나 각종 프로그램들이 양적으로 확대될 필요성이 있으며 동시에 이를 주관하는 주관기관들에서는 수혜자들의 만족도를 제고하기 위한 교육의 질을 높이는데 보다 주력할 필요가 있다. 이를 위해서는 대학별로 창업교육의 내용이나 강의방식에 대한 깊이 있는 논의들이 필요하며 강좌에 대한 엄격한 관리를 통해 학생들의 만족도를 높이는 것이 무엇보다 선행될 필요가 있다. 창업교육의 만족도를 제고하기 위해서는 무엇보다 창업교육에 관한 연구들이 활성화되어야 하며, 창업교육의 방식이나 교재개발 등에도 자원을 집중할 필요가 있다. 넷째, 창업의 활성화와 더불어 창업실패를 줄이기 위한 정책의 개발 및 창업실패후 재도전의 기회가 주어지는 패자부활을 위한 정책의 개발이 매우 필요할 것으로 판단된다. 창업은 기본적으로 높은 위험을 부담해야 하며 창업의 성공확률 또한 높지 않기 때문에 창업실패를 최소화하기나 실패에 따른 충격을 완화시킬 수 있는 제도적 보완이 개발될 필요가 있다. 창업후 실패하더라도 재도전의 기회가 주어지고, 실패에 따른 충격이 크지 않는 경우 다시 창업에 도전할 수 있는 환경이 만들어지기 때문에 이러한 부분에 대한 정책개발이 필요할 것으로 판단된다.

본 연구는 기본적으로 다음과 같은 한계점들을 갖고 있다. 따라서 본 연구의 결과를 해석하고 적용하는데 있어서는 이에 대해 주의할 필요가 있다. 첫째, 본 연구는 전국 18개 창업선도대학들에서 설문자료를 수집하였기 때문에 국내 대학을 대표하기엔 한계가 있다. 또한 설문에 응답한 학생들의 경우에도 대학내 창업지원단을 찾아오거나 창업동아리 등에서 활동하고 있는 학생들이 설문에 응답했을 가능성이 매우 크기 때문에 국내 대학생들을 대표하는데 있어서도 분명 한계가 있다. 둘째, 본 연구는 가설개발과 검증 같은 엄격한 연구방법을 사용하지 않았다. 따라서 변수들 간의 관련성이나 인관관계를 논의하는데 있어 기본적으로 한계를 가지고 있다. 특히, Leffel(2008)의 모델을 토대로 보면, 대학생들의 창업이 활성화되기 위해서는 기본적으로 대학내 창업교육이나 창업 활동을 토대로 창업 성공가능성에 대한 욕구나 가능성 등을 높게 지각할 수 있어야 창업의도가 높아지는 것으로 제시되고 있다. 하지만, 본 연구에서는 이러한 부분에 대한 엄격한 분석이 제대로 이루어지지 못한 한계가 있다. 셋째, 창업교육이나 창업관련 행사들이 대학이나 지역에 따라서 많은 차이가 있을 수 있다. 뿐만 아니라 창업선도대학이 아니더라도 창업교육이 이루어지고 있는 대학들이 많이 있다. 본 연구는 이러한 부분에 대한 통제가 없이 진행되었기 때문에 조사결과를 해석함에 있어 제한적인 한계점을 갖고 있다.

본 연구의 이러한 문제점을 해결하기 위해선 향후 지역별로 다양한 대학과 학생들을 대상으로 연구를 확대할 필요가 있으며, 특히 창업교육을 받은 학생들이나 창업관련 활동을 한 학생들의 졸업후 경로나 진로를 추적하여 실제 창업이 얼마나 이루어지고 있는지를 조사하는 것은 창업교육이나 창업행사의 실질적 효과를 보다 구체적으로 살펴보는데 있어서 매우 필요할 것으로 판단된다. 또한 창업교육을 통해 창업에까지 이르러 성공이나 실패한 사례들을 정리하여 이를 분석하여 창업교육의 성과를 높이고 창업활성화를 위한 구체적인 방안들을 살펴보는 것도 매우 필요할 것으로 판단된다.