Soy isoflavones, structurally similar to endogenous estrogens, may affect human body through both hormonally mediated and non-hormonally related mechanisms. Heat processing could change chemical compositions. The effects of different thermal processes, boiling and HTHP(high temperature and high pressure) on the composition of isoflavone compounds and total amount of domestic soybeans were investigated in this study.

Three different kinds of soybean samples were collected from RDA-Genebank. The samples were extracted using methanol, distilled water, and formic acid based solvent. Also the same solvents were used for mobile phase in UPLC/ToF/MS. All of the isoflavone compounds were analyzed based on the aglycone type of external standard for quantification. The standard calibration curve presented linearity with the correlation coefficient R2 > 0.98, analysed from 1 to 50 ppm concentration. The total isoflavone contents does not change by treatment within the same breed. While “boiling” and “HTHP” processes tend to increase the contents of aglycone and β-glucosides, “fresh” soybeans retained the high concentration of malonylglucosides.

These results have to be considered while developing an effective functional food, from the health while point of view using soybeans.

대한민국과 중국을 원산지로 하는 대표적 식량자원인 대두는(

본 연구는 가열가공 시 대두류 내 주요 기능성 성분인 이소플라본 개별 화합물의 조성 변화를 구명하여 대두류 섭취시 기대할 수 있는 건강한 식생활에 대한 조리 및 가공방법 개발에 기여하고자 한다.

실험에 사용된 water, acetonitrile 및 methanol은 HPLC급(Fisher Scientific, NJ, USA)으로 사용 하였으며, 분리능을 높이기 위한 formic acid는 Junsei (Kyoto, Japan)를 사용하였다. 전처리 시 산화방지를 위해

농촌진흥청 농업유전자원센터로부터 분양 받은 중산간지용 개량 품종인 대풍(Daepung, 수원215호, IT214696), 선유(Sunyoo, 수원227호, 미확정), 청자3호(Cheongja 3, 밀양 136호, IT214708)를 본 시험의 시료로 사용하였다. 각 시료는 가공방법에 따라 생시료(fresh), 증자처리 시료(boiled) 및 121℃에서 30분간 열처리한 시료(HTHP)로 처리법을 달리하여 사용하였으며, 가공 후 각 시료는 동결건조한 후 곱게 분말화한 다음 추출단계 전까지 -80℃에서 보관하였다.

전처리방법은 Rosa (Rosa

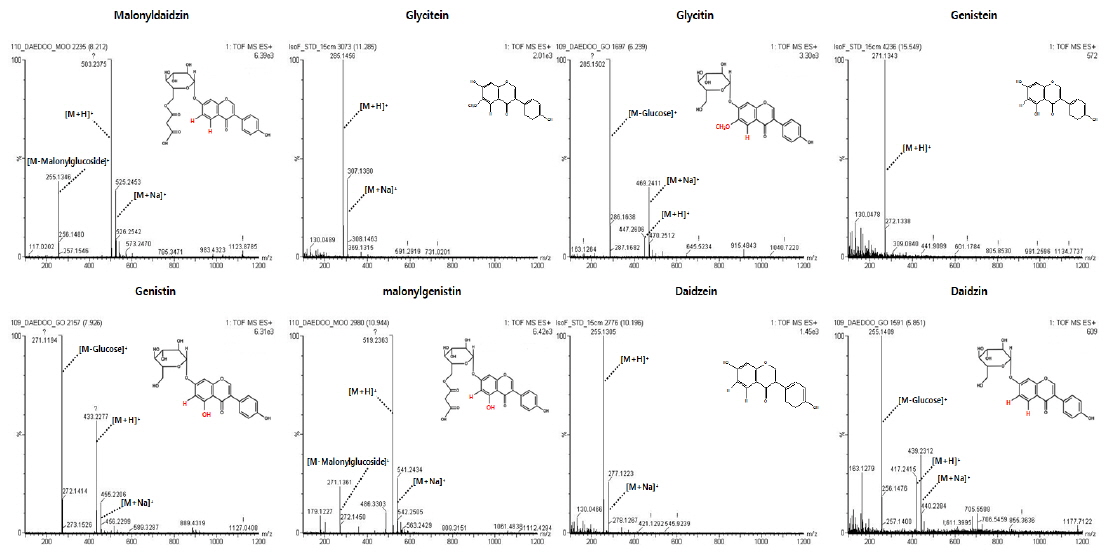

각 이소플라본 화합물의 정성, 정량 분석을 위해 photodiode array (PDA) detector를 장착한 ultra performance liquid chromatography (UPLC, Waters Co. Milford, MA, USA)와 time of fly-mass spectrometry (ToF/MS, Waters Co. Milford, MA, USA)를 사용하였다. Acquity UPLC BEH C18 (2.1 150 mm, i.d., 1.7 ㎛, Waters Co. Milford, MA, USA) 컬럼을 사용하였으며, 이동상으로는 용매 A (0.1% formic acid in water) 및 용매 B(0.1% formic acid in acetonitrile)를 사용하였다. 유속은 0.4 ㎖/min으로 일정하게 흘려주었으며, 10%의 B용매로 시작하여 2분까지 12%, 5분까지 17%로 증가시킨 후 15분까지 17%를 유지하였다. 그리고 20분까지 25%로 증가시킨 후 26분까지 25%를 유지하였으며, 이어서 27분까지 50%로 증가시킨 후, 30분까지 50%를 유지하였다. 마지막 단계에서 다시 2분 동안 10%로 설정하여 3분간 안정화시켰다. 관측에 사용된 UV값은 단일파장 259 nm이고, 시료주입량은 1 ㎕으로 하였다. 시료 중 각 성분의 면적은 relative response factors(RRF)를 고려하지 않고 각 표준품인 genistein, glycitein 및 daidzein의 면적을 이용하여 상대적으로 정량(mg/g dry weight, DW)하였다. 이소플라본 배당체를 동정하기 위한 MS 분석조건은 cone voltage 30 V, source temperature 120℃, desolvation temperature 450℃, N2 가스 1100 L/h 이었으며, 분자량 측정 범위는 100-1200

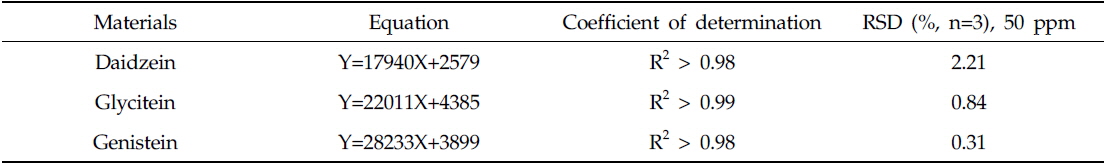

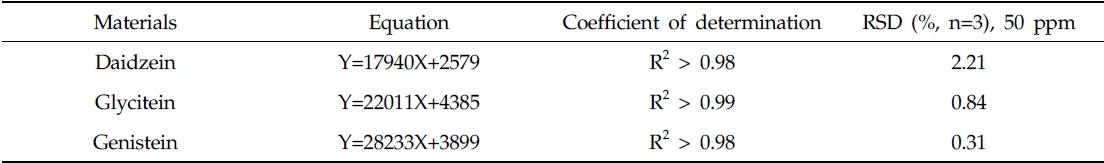

시료 내 플라보노이드는 외부 및 내부 표준법을 함께 사용하여 정량하였다. 외부표준물질 3종은 각각 1, 5, 10, 50 ppm의 농도 단계로 제조하여 검출된 면적을 기준으로 선형방정식 도출에 사용되었다. 내부표준물질은 galangin을 1000 ppm으로 제조한 후, 분석 시 최종 농도가 50 ppm이 되도록 하였다. 실험 중 발생하는 오차 보정을 위해 RF (Response factor, RF)값을 구하여 아래와 같은 함량 계산식에 적용하였다. 모든 자료정리 및 단순통계는 EXCEL 프로그램을 사용하여 도출 하였고, 정량에 사용된 표준물질들의 방정식과 상관계수 및 50ppm 기준의 재현성은 Table 1과 같다.

Equations and Relative standard deviation (RSD) for the quantification with representative standards

시료 내 개별 플라보노이드 화합물 함량(mg/100 g dry weight)= (Y=aX+b)×RF×전체용매량 시료중량/1000

Y: ppm (㎍/㎖), X: peak area (counts)

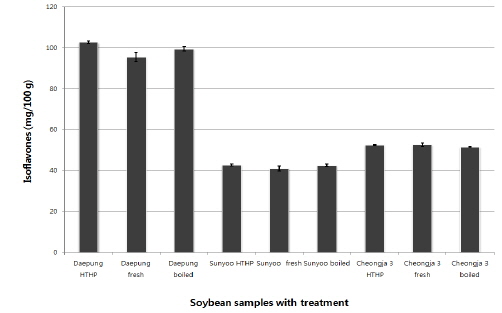

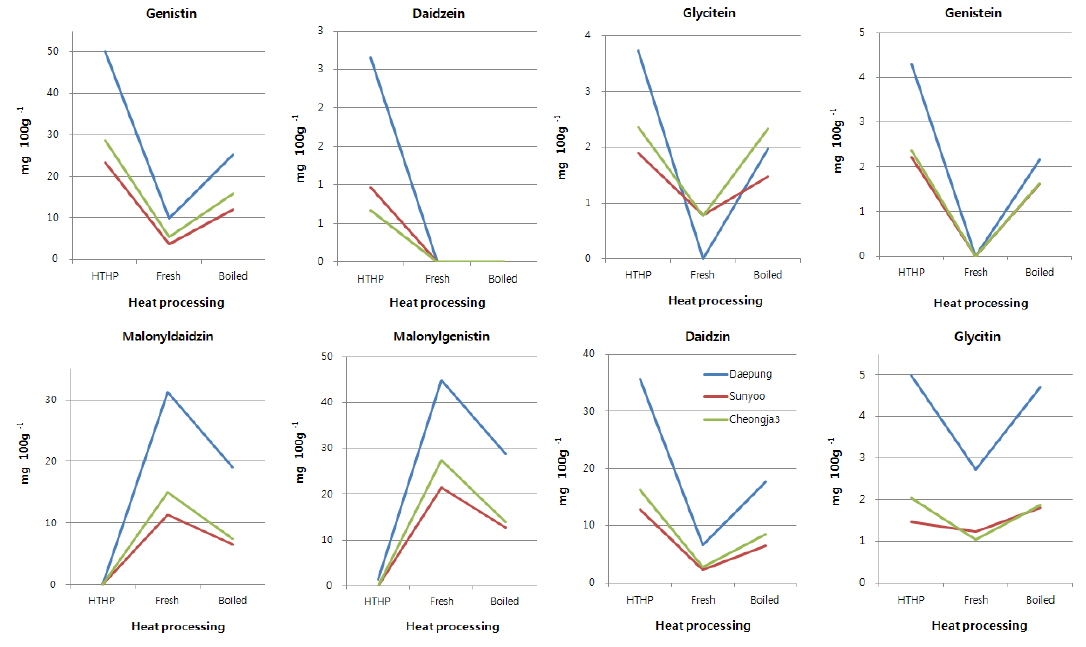

분석된 대두류 3종 내 이소플라본 화합물의 열처리별 총 함량은 Fig. 2와 같으며, 품종별로는 현저한 차이가 있었으나, 열처리별로는 차이가 미미하여 가열이 이소플라본 보호단백질의 불능화로 대두류 내 이소플라본 화합물 감소를 야기할 수 있다는 Malaypally & Ismail (2010)의 결과와 상이하였으나, 각 이소플라본 화합물의 함량에는 영향이 있었으나 총 이소플라본 함량에 영향이 없었던 Slavin 등 (2013)의 결과와 같은 경향을 나타냈다. 대풍의 총 이소플라본 함량은 고온고압 처리 시 102.66±0.29 mg/100 g, 삶았을 시 99.44±0.87 mg/100 g 그리고 무처리 시료의 경우 95.40±3.11 mg/100 g이었고, 선유는 고온고압 처리 시 42.67±0.34 mg/100 g, 삶았을 시 42.48±0.45 mg/100 g, 그리고 열처리를 하지 않았을 때 40.94±1.30 mg/100 g이었다. 검정콩인 청자3호는 고온고압 처리 시 52.50±0.39 mg/100 g, 삶았을 시 50.89±0.15 mg/100 g, 그리고 열처리를 하지 않았을 때 52.51±1.43 mg/100 g의 이소플라본을 함유하고 있었다. Sakthivelu 등 (2008)은 인디아 종의 대두에 55.82-104.86 mg/100 g, 불가리아 종의 대두에 62.79-171.69 mg/100 g 의 이소플라본이 함유되어 있고, 국내 품종의 경우 Moon 등(1996)은 대두 품종에 따라 30.8-113.4 mg/100 g, Kim 등(2000)과 Lee 등 (2002)은 평균 53.28과 80.9 mg/100 g의 이소플라본이 함유되어 있음을 보고하여 본 시험과 결과와 비슷한 수준이었다. 이에 반해 대두 내 이소플라본 함량 변화는 대두 품종, 지역, 재배년도(Wang and Murphy, 1994; Hong 등, 2010) 등의 요인에 따라 차이가 있다는 보고와 같이, Lee 등 (2013)이 제시한 대두 내 이소플라본 함량은 약 631.7-676.3 mg/100 g과 178.09-344.42 mg/100 g으로 본 시험 결과와 차이가 있었다. 또한 서리태에서 이소플라본(daidzein과 genistein)이 검출되지 않았고, 황태에서는 약 310.37 mg/100 g의 이소플라본(daidzein과 genistein)이 검출되었다는 보고도 있었다(Oh 등, 2002).

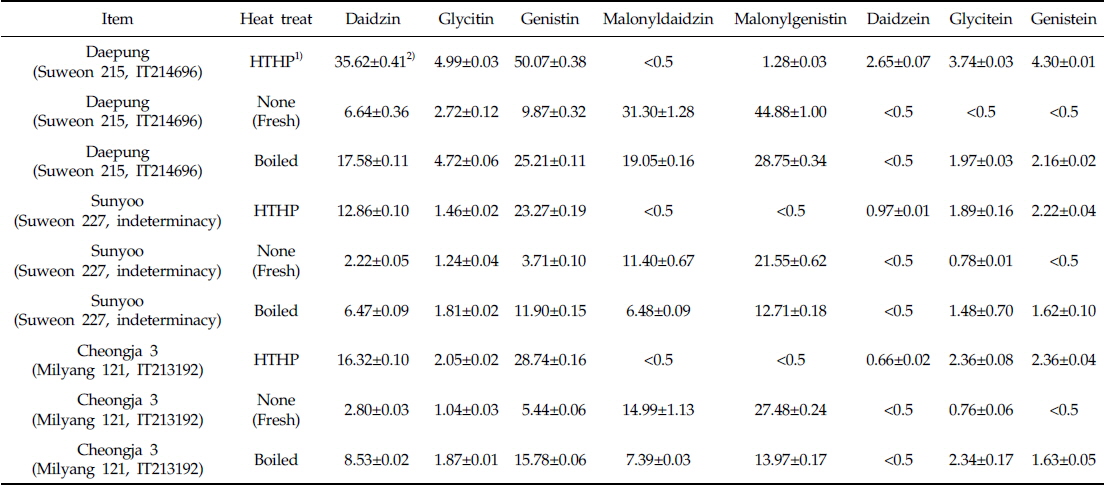

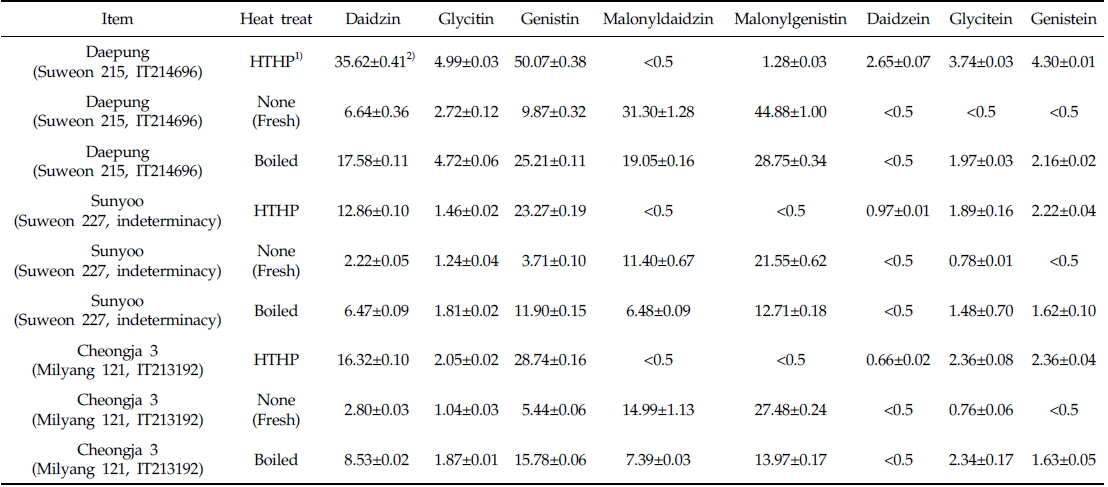

본 시험에서 검출된 주요 이소플라본 화합물은 daidzin, glycitin, genistin, malonyldaidzin, malonylgenistin, daidzein, glycitein 및 genistein이었고, Table 2는 각 열처리에 대한 세 품종의 대두가 함유한 각각의 이소플라본 화합물의 정량값이며, 함량변화 추이를 도식화 한 결과는 Fig. 3과 같다. 다이드제인 어글리콘과 포도당 한 분자가 결합되어 있는 형태의 다이드진(daidzin)은 대풍의 고온고압 처리에서 35.62±0.41 mg/100 g으로 다른 품종 및 처리구 중에 가장 높은 함유량을 나타냈고, 증자처리와 무처리 시 각각 17.58±0.11 mg/100 g과 6.64±0.36 mg/100 g으로 열처리 시 함량이 증가되었다. 선유와 청자3호에서도 가열의 세기가 증가함에 따라 daidzin의 함유량이 증가하는 경향을 나타냈다. 검출된 이소플라본 화합물 중 glycitin, genistin, glycitein 및 genistein 함량변화는 열처리에 대하여 daidzin과 같은 경향을 나타냈고, 아글리콘 형태의 daidzein은 무처리와 증자처리 시 거의 검출되지 않았으나, 고온고압 열처리에서만 대풍 2.65±0.07, 선유 0.97±0.01, 청자3호 0.66±0.02 mg/100g이 검출되었다. 이는 25, 80 및 100℃로 온도가 상승할수록 beta-glycosides의 형태가 늘어나는 Mathias 등(2006)의 결과와 100℃ 20분과 143℃ 60초의 열처리에서 beta-glycosides의 양이 유의적으로 늘어난 Xu & Chang(2009)의 결과와 유사하였다. 또한 Wally-Vallim 등(2014)이 보고한 열처리가 이소플라본 화합물 중 아글리콘 형태의 물질추출에 효과적이라는 결과와도 유사한 결과를 나타냈다. Malonyldaidzin은 daidzein에 malonlyglucosyl기가 결합한 구조로, 고온고압으로 열처리한 모든 시료에서 검출되지 않거나 미량(0.5 mg/100 g 미만)만 검출되었고, 증자로 열처리 시 대풍 19.05±0.16, 선유 6.48±0.09, 청자3호 7.39±0.03 mg/100g이 검출되었다. 반면, 열처리 하지 않았을 시 malonyldaidzin이 가장 크게 검출되어 대풍 31.30±1.28, 선유 11.40±0.67, 청자3호 14.99±1.13 mg/100 g 이었다. 또한 malonyldaidzin과 같이 malonlyglucosyl기가 genistein에 결합되어 있는 구조의 malonylgenistin도 열처리 하지 않았을 시 각 품종 내 검출함량이 가장 높았으며, 그 양은 대풍 44.88±1.00, 선유 21.55±0.62, 청자3호 27.48±0.24 mg/100 g이었다. Malonylgenistin의 함량은 malonyldaidzin에 비하여 모든 시험구에서 약 40%-100% 가량 함량이 높았으나, 열처리에 따른 함량변화 형태는 malonyldaidzin과 매우 흡사한 형태를 가지고 있어, 열처리하지 않은 시험구, 증자 열처리구, 고온고압 열처리구 순으로 함량이 점차 낮게 검출되었다. 이러한 결과는 80℃에서 30분동안 가열 시 malonylglucoside의 함량이 유의적으로 감소하 였다는 Huang & Chou (2008)의 결과와 같은 경향이었으며, 또한 압력밥솥에서 전기밥솥보다 alonylglucosides가 20% 이상 감소된 Im 등(2014)의 결과와 같은 경향을 나타냈다.

The composition and concentrations (mg/100 g) of representative isoflavone compounds in Three kinds of Korean soybeans within each thermal treats

국내산 3종류의 두류자원에 상이한 열처리 또는 열처리를 하지 않았을 시 두류자원 종류에 따라 이소플라본 화합물의 총 함량 차이가 있었으나, 처리방법에 따른 변화는 총 이소플라본의 함량차이는 크지 않았다. 이에 반해 각 이소플라본 화합물은 두류자원 종류와 열처리 방법에 따라 함량 차이가 크게 나타났다. Daidzin, glycitin, genistin, daidzein, glycitein 및 genistein은 고온고압과 증자 열처리 시 함량이 크게 증가하였으나, malonyldaidzin, malonylgenistin과 같은 malonylglucoside 형태의 이소플라본 화합물은 고온고압과 증자 열처리 시 함량이 크게 감소하였다. 이러한 결과는 콩을 이용한 효과적인 식단과 이소플라본을 이용한 기능성식품 개발에 이용 가능할 것으로 판단된다.