시설재배 참외 주산지에서는 농가별로 가용 경지면적이 제한되어 있어 동일 포장을 이용한 장기간 연작이 불가피하므로 토양의 염류집적 문제와 함께 선충 피해가 매우 심각하다. 참외 휴경기에 하우스의 비닐을 제거하고 김장배추를 재배하는 이모작 체계는 다음 작기 참외 재배 시 토양 선충 밀도를 줄이는데 아무런 영향을 미치지 못하였다. 일반 참외 연작 하우스와 비교하여 참외-미나리 이모작 하우스에서는 다음 작기 참외 재배기간 동안 6월까지는 토양의 선충 밀도가 상대적으로 낮았는데, 이는 토양을 3개월 정도의 담수 상태로 유지함으로써 얻을 수 있는 효과로 판단된다. 참외-미나리 이모작 하우스에서 다음 작기 참외 정식 전에 살선충제를 처리한 경우에는 참외 재배 후반기까지 선충 밀도가 피해유발수준 이하로 유지되었다.

농가에서 휴경기에 배추와 미나리를 윤작물로 재배하는데, 이러한 단기윤작은 참외 연작 비닐하우스 토양의 선충을 효과적으로 방제하는 방법이 되지 못한다. 따라서 객토, 토양소독, 윤작물 재배 등의 친환경적인 선충방제 수단을 적극적으로 활용하고 그 효과를 극대화할 수 있는 방안들이 강구되어야 할 것이며, 필요에 따라서 적절한 살선충 약제를 사용함으로써 작물생산에 미치는 선충의 피해를 최소화시킬 수 있을 것으로 판단된다.

Crop rotation is often used as a solution to eradicate nematodes in soils used in plastic film houses for long-term cultivation of oriental melon. However, it is not clear if the double-cropping is effective in reducing nematode populations in soils.

Nematode population in plastic film house soil was measured during oriental melon cultivation from April to July in short term crop rotation systems of oriental melon. Double-cropping of chinese cabbage in open-field for 3-4 months following oriental melon in plastic film houses could not prevent the build-up of high population density of nematodes. However, double-cropping of dropwort in flooded soil for 3-4 months following oriental melon in plastic film houses could effectively reduce the nematode population during the successive year of oriental melon cultivation. The reduced nematode population in soils of oriental melon-dropwort double-cropping system was continued until the mid season of progressive year oriental melon cultivation. Application of nematicide to soil before growing oriental melon in the oriental melon-dropwort double-cropping was very effective in preventing the build-up of high population density of nematode in plastic film house soils.

Short-term introduction of crop rotation was not effective in suppression of high population density of nematodes in plastic film house soils of long-term year-to-year production of oriental melon. For securing the soil productivity and sustainability of plastic film house, various physical, chemical, and agronomic practices should be properly combined together.

우리나라 참외 시설재배 면적은 5,719 ha로 전체 참외 재배면적의 97.7%를 차지하고 있으며 시설과채류 재배면적의 13.1%를 점하고 있다(2011년 농림축산식품부 통계자료). 참외의 일반적인 재배 작형으로는 12-1월경에 정식하여 3-6월에 수확하는데, 물론 다양한 연장재배기술을 통해 9-10월까지도 과실을 수확한다. 참외 주산지에서는 농가별로 경지면적이 제한되어 있어 동일 포장을 이용한 장기간 연작이 불가피하므로 토양의 염류집적 문제와 함께 뿌리혹선충 피해가 매우 심각하다(Park et al., 1995; Kwon et al., 1998; Park, 2000; Cho et al., 2000; Kim, 2001; Kim et al., 2001).

토양 중의 선충밀도는 약 75만 마리/m2 정도이며, 대부분은 부식성 선충으로 토양 유기물이 분해되는 곳에 서식하면서 세균 포식, 유기물의 분해 및 생성, 또는 피포식자로서 토양 생태계의 영양물질의 순환과정에서 중요한 역할을 담당 한다(Choi and Choo, 1978). 일부 선충은 다양한 동식물에 기생하는데, 대부분 작물은 식물기생 선충의 피해를 받는다. 특히 뿌리혹선충은 참외를 비롯한 우리나라 시설재배 작물에 큰 피해를 주고 있는데, 경북 성주지역 참외재배 비닐하우스 토양에서 조사된 기생선충의 80% 내외는 뿌리혹선충이다(경상북도 농업정보 DB, 작물기술정보 참조). 뿌리혹선충은

뿌리혹선충은 2령 유충 시기에 작물 뿌리에 침입하여 양분을 흡수하며 기생하는데, 이 과정에서 선충이 분비하는 호르몬의 작용으로 뿌리가 혹 모양으로 변하고 이러한 뿌리는 물과 양분을 흡수할 수 있는 기능을 대부분 상실한다(Tayler and Sasser, 1978). 참외, 오이, 수박, 토마토, 멜론 등 주요 시설원예작물의 경우 뿌리혹선충에 심하게 감염되면 별다른 외부 증상 없이 수량이 감소하거나 뿌리 썩음, 덩굴쪼김병, 생장력 저하, 지상부 시듦 현상 등이 발생하며 재배 후기에는 작물이 완전히 고사하는 현상까지 나타난다(Taylor and Sasser, 1978; Park

뿌리혹선충을 효과적으로 방제할 수 있는 다양한 종류의 살선충제가 개발되어 있어 작물 재배 전 처리뿐만 아니라 재배 중 처리도 가능하다. 물론 친환경농업이 확대되고 있는 가운데 수확물의 잔류독성과 토양생태계에 미치는 영향을 고려할 때 살선충제는 제한적으로 사용될 수밖에 없다. 따라서 휴경, 윤작, 저항성 품종 도입, 길항미생물 처리, 담수, 객토, 토양 열처리 등 약제를 대체할 수 있는 다양한 뿌리혹선충 방제 방법들이 농가에서 활용되고 있다(Heald, 1987; Heald and Robinson, 1987; Park

경북 성주지역 참외 재배 비닐하우스에 대한 조사 결과를 보면, 벼 윤작, 태양열 소독, 객토가 가장 효과적인 선충방제 방법인 것으로 나타났는데(Kim

경북 성주와 경산 등 참외 재배지역에서는 뿌리혹선충 문제를 포함한 연작장해를 극복하기 위해 윤작체계의 도입이 필요하지만, 참외가 고소득 작물이며 재배농가별 가용 토지가 제한적이므로 답전윤환 등 장기적인 윤작체계가 그 효과와는 상관없이 제대로 활용되지 않고 있다. 참외 재배 하우스에서 5-6월경까지 참외를 수확한 후 기존 비닐하우스의 토양 비닐 멀칭과 관수시설 등을 그대로 이용하면서 2기작으로 뿌리혹선충 저항성 품종의 고추를 재배하는 참외-고추 윤작이 고추생산을 통한 부가소득과 함께 토양의 뿌리혹선충 방제 효과를 거둘 수 있고 또한 참외를 매년 재배할 수 있는 방법으로 제시되고 있다(Kim and Lee, 2001). 그리고 7-8월까지 참외를 수확한 후 하우스의 비닐을 제거하고 토양 염류의 제거와 선충 방제 효과를 기대하면서 김장배추를 재배하는 농가들이 있으며, 일부 농가에서는 10월경까지 참외를 수확한 후 기존 비닐하우스 토양을 담수 상태로 유지하면서 2기작으로 미나리를 이듬해 1월까지 재배하기도 한다. 특히 참외-미나리 윤작에서는 단기적인 답전윤환에 따른 선충방제효과를 기대할 수 있는데, 이러한 단기적인 윤작이 참외 연작 토양의 염류제거나 선충밀도를 낮추는데 얼마나 효과적인지에 대해서는 아직 확인된 바가 없는 실정이다.

본 연구에서는 경북 경산시 압량면 지역의 대규모 참외 시설재배단지에서 참외 휴경기에 도입되고 있는 미나리, 배추 등의 이모작이 참외 연작 토양의 선충 방제에 효과적인 수단으로 활용될 수 있는지를 조사하였다.

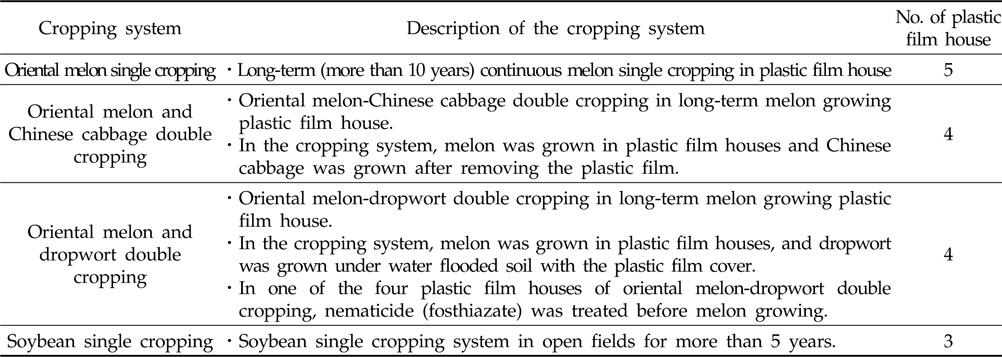

경북 경산시 압량면 지역 참외 재배단지에서 단기 윤작이 토양 내 선충밀도에 미치는 영향을 구명하기 위하여 Table 1과 같이 다년간 참외를 단작으로 재배해온 비닐하우스와 참외와 노지 배추 및 참외와 담수 조건의 미나리를 이모작한 비닐하우스에서 참외 재배 기간 월별로 토양을 채취하여 선충의 밀도를 조사하였다.

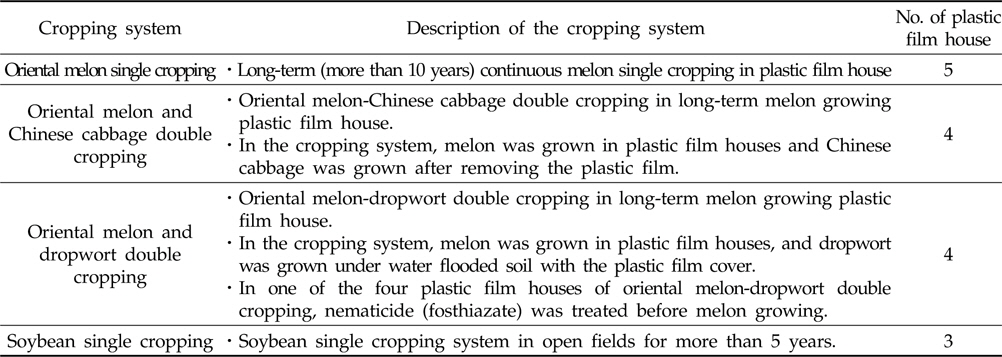

Cropping systems included in the experiment, and numbers of plastic film house where soil samples were collected in each cropping system

참외 시설재배지에서는 일반적으로 7-10월까지 참외를 수확하며, 휴경기를 거쳐 11월 이후 정지작업 등을 거쳐 12-1월경에 정식하여 3월에 첫 수확을 한다. 참외와 배추의 이모작은 참외 재배 후 노지상태로 9월부터 김장 배추를 재배한 후 다시 그해 12월경에 비닐하우스가 조성되며, 참외와 담수 상태의 미나리 이모작은 참외 재배를 마친 다음 10월 이후에 비닐하우스 내에서 담수 상태로 이듬해 2월까지 미나리를 재배한 다음 3월에 다시 참외 재배를 시작한다.

토양 시료는 2012년 4월부터 7월까지 월 1회 각 비닐하우스에서 참외 정식부위를 중심으로 반경 20 cm 내에서 꽃삽을 이용하여 표양 표면에서부터 20 cm 깊이까지 약 1 kg씩 채취하였다. 작부체계별로 조사대상 비닐하우스에서 각각 5개 지점의 토양을 채취하였다. 채취한 토양은 바로 비닐봉지에 넣어 밀폐시킨 다음 10°C에서 보관하였다. 노지상태로 콩을 재배해 온 토양과 참외-미나리 이모작 비닐하우스 중에서 미나리 재배 후 참외 재배를 위한 정지작업 시 선충 방제용약제 fosthiazate를 처리한 토양 및 심한 시듦 증상을 보이는 참외 재배 하우스 토양의 선충 밀도 조사를 위한 토양 시료도 같은 방법으로 채취하였다.

토양 중 선충의 밀도는 Baermann 깔때기법으로 조사하였다(Viglierchio and Schmitt, 1983). 채취한 토양을 잘 섞은 후 50 g을 취하여 1,000 mL의 수돗물이 담긴 비커에 넣어 충분히 현탁 시켰다. 1분간 정치시킨 다음 상등액을 20, 200, 400 mesh 체에 차례로 여과시킨 후 200 mesh 및 400 mesh 체에 걸린 것만 소량의 수돗물로 깨끗하게 씻어 비커에 모았다. 이 과정을 3회 반복하였다. 비커에 모은 현탁액을 Kimwipes tissue를 깐 지름 12 cm의 깔때기에 부어 24시간 동안 실온에서 방치시켜 Kimwipes tissue를 통과하여 깔때기의 아랫부분에 모인 현탁액을 시험관에 수집하여 광학현미경(Olympus BH-2, Olympus Optical Co., Tokyo, Japan)을 이용하여 직접 선충의 2기 유충 개체 수를 조사하였다.

참외를 단작으로 장기간 연작하는 비닐하우스, 콩 재배 노지포장, 그리고 참외-배추 및 참외-미나리 이모작 비닐하우스등에서 참외 재배기간인 4월부터 7월까지 월 1회씩 4회 토양의 선충 밀도를 조사한 결과는 다음과 같다.

>

참외 연작 비닐하우스 토양과 콩 노지재배 토양의 선충 밀도

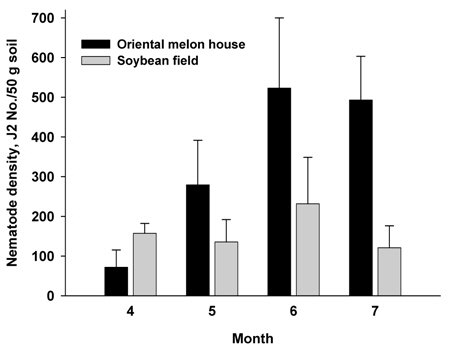

참외를 단작으로 장기간 연작한 비닐하우스 토양과 콩을 재배한 노지 토양의 선충 밀도를 조사한 결과는 Fig. 1과 같았다. 참외를 단작으로 다년간 연작한 하우스 토양에서 선충 밀도는 4월부터 7월까지 월별로 토양 50 g 당 각각 29-115, 127-432, 245-800, 343-643개체 수준으로 조사되었다. 4월에 토양 50 g 당 평균 72개체로 선충의 밀도가 낮았지만 5월부터 급격히 증가하였으며, 6월과 7월에는 5월 조사 값의 2배 수준까지 증가하는 것으로 조사되었다. 콩을 재배한 노지 토양의 경우에는 4월에 133-182개체/50 g soil 수준이었으며 6월에는 평균값으로 231개체/50 g soil로 조사되었지만, 전체적으로 선충의 밀도는 250개체/50 g soil 이하로 유지되었다.

노지 콩 경작지와 비교하면 참외 연작 비닐하우스 토양의 선충 밀도는 참외가 왕성하게 자라는 고온기에 접어들면서 급격히 증가하였는데, 참외 정식 전에 다양한 방제 처리를 하더라도 재배기간 동안 토양 중의 선충 밀도가 급격히 증가하는 현상은 참외재배 비닐하우스 내에서 흔히 발생하는 현상이다(Park

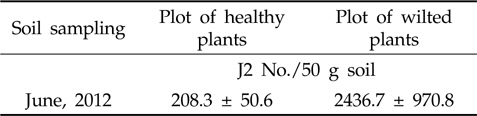

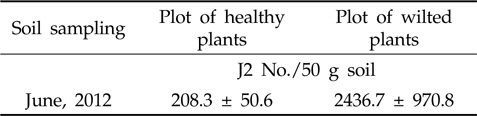

비닐하우스 참외 재배 농가에서 6월에 접어들면서 심한시듦 피해 현상이 흔히 나타난다. 참외-배추 이모작 재배 농가의 일부 하우스에서도 본 연구기간 중인 2012년 6월에 참외의 시듦 피해 구역이 발견되었으며, 참외 생육이 정상적인 경우와 비교하여 확연히 구분 된다(Fig. 2). 참외가 정상적으로 생육하는 구역 토양의 선충 밀도는 평균 208개체/50 g soil이었지만 시듦증 피해가 발생한 구역에서는 참외 생육이 정상인 구역에 비해 토양의 선충 밀도가 10배 이상 높았다(Table 2). 시설참외 연작지에서 연작 4-6년 차에는 토양 중 뿌리혹선충의 밀도가 심하게 증가하여 작기 후반에는 참외 고사주 비율이 50%에 달하는 것으로 조사되어 있다(Jun and Park, 2001). 따라서 장기간 참외를 연작하는 농가에서는 다양한 방제방법을 활용하여 토양의 선충 밀도를 최대한 피해수준 이하로 유지 관리해야 한다.

Comparison of nematode population densities in soil between plots of healthy and wilted oriental melon plants in plastic film houses of oriental melon-Chinese cabbage double cropping

>

참외-배추, 참외-미나리 이모작 토양과 참외 단작 토양의 선충밀도 비교

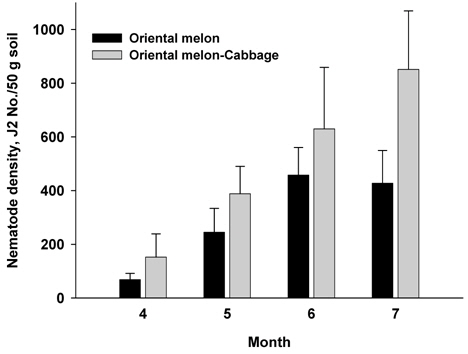

동일 농가의 참외 재배 비닐하우스 중에서 참외를 단작으로 장기 연작한 하우스와 휴경기에 노지상태로 배추를 이모작 으로 재배한 하우스에서 다음 작기 참외 재배기간 동안 토양의 선충 밀도를 비교 조사한 결과는 Fig. 3과 같았다. 참외 단작 토양에서 4월에 조사된 선충 밀도는 45-92개체/50 g soil 수준이었으며, 5월에는 134-356개체/50 g soil, 그리고 6월과 7월 조사에서는 선충의 밀도가 더욱 증가하여 평균값으로 토양 50 g 당 각각 458 및 428개체 수준으로 조사되었다. 이에 비해 휴경기에 노지상태로 배추를 이모작으로 재배한 후 참외를 재배한 비닐하우스 토양에서는 4월에 46-258개체/50 g soil 로 조사되어 참외 단작 토양과 비교하면 선충 밀도가 높았으며, 5월 이후에도 계속 급격히 증가하여 7월 조사 결과에서는 평균값으로 851개체/50 g soil 수준으로 나타났다.

참외를 단작으로 장기 연작한 토양에 비해 참외에 이어 배추 노지재배를 이모작으로 도입한 작부체계에서 오히려 다음 작기 참외 재배 기간 토양의 선충 밀도가 더욱 높은 결과이다. 참외 연작 비닐하우스에서 비닐을 제거한 후 노지상태로 배추를 재배하더라도 선충의 밀도를 낮추는 데 효과가 없는 것이며, 오히려 선충 밀도를 높일 가능성이 있는 것으로 판단된다. 경북 성주지역에서 수행된 연구에서도 1월부터 7월까지 참외를 재배하고 이어서 배추를 이모작으로 재배하더라도 이듬해 참외 재배 기간의 토양 뿌리혹선충 밀도는 참외 단작 장기재배 토양의 경우와 같은 수준으로 나타났다(Park

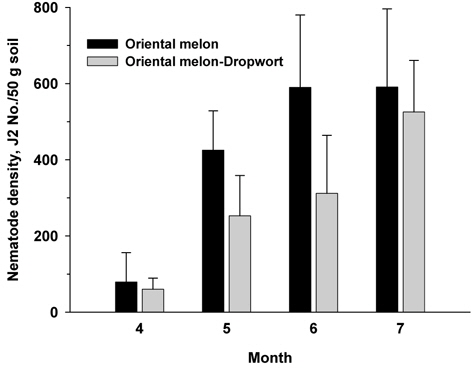

동일 농가의 참외 재배 비닐하우스 중에서 참외를 단작으로 장기 연작한 하우스와 휴경기에 담수 상태로 미나리를 이모작 재배한 하우스 토양의 이듬해 참외 재배기간 동안 선충 밀도를 비교 조사한 결과는 Fig. 4와 같았다. 참외 단작을 한 토양에서 4월에 조사한 선충 밀도는 평균값으로 79개체/50 g soil이었고, 5월에는 선충 밀도가 급격히 증가하여 425개체 /50 g soil이었으며, 6월부터 7월 사이에 590개체/50 g soil 수준까지 증가하였다. 이에 비해 참외에 이어 담수 상태로 미나리를 이모작으로 재배한 후 다시 참외를 재배할 경우에는 선충 밀도가 4월부터 6월까지 토양 50 g 당 평균 60개체에서 312개체 수준으로 증가하였고 7월에는 525개체까지 높아졌다. 4월부터 6월 사이의 토양 중 선충 밀도는 참외 단작 토양과 비교하면 참외-미나리 이모작 토양에서 훨씬 낮은 수준으로 유지되었다. 이러한 결과를 보면 참외 연작지에서 휴경기에 하우스를 그대로 버려두거나 노지상태로 배추를 이모작하는 것보다 비닐하우스 내에서 담수 상태로 미나리를 이모작 재배하는 것이 다음 작기 참외재배 시 뿌리혹선충 피해를 줄이는데 훨씬 효과적일 것으로 판단된다.

참외 장기 연작 비닐하우스에서 1월부터 5월까지 참외를 재배한 후 10월까지 벼를 재배하면 이듬해 참외 재배 기간 토양 중의 뿌리혹선충 밀도를 크게 낮출 수 있는데(Park

담수에 따른 선충 방제 효과는 토양 온도가 높을수록 크며, 기온이 낮은 시기에는 6-10주일 이상 담수 상태가 유지되어야 선충방제효과가 충분히 나타날 수 있다(Snyder, 1987). 경북 경산과 성주 지역 농가의 참외 시설재배 일정으로 보면, 참외 수확을 종료한 후 9월이나 10부터 이듬해 1월 또는 2월까지 비닐하우스 내에서 담수 상태로 미나리 재배가 가능하다. 그리고 이러한 참외-미나리 이모작은 다음 작기 참외에 대한 선충 피해 경감효과에 더불어 토양에 축적된 염류제거 효과와 겨울철 농가 소득증대에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 참외-미나리 이모작의 선충방제효과를 극대화 하기 위해서는 미나리 재배기간, 비닐하우스 내 적정 온도 유지 방법, 담수 깊이 등에 대한 보다 구체적인 연구가 추가로 수행되어야 할 것이다.

>

참외-미나리 이모작지에서 살선충제 처리가 토양의 선충 밀도에 미치는 영향

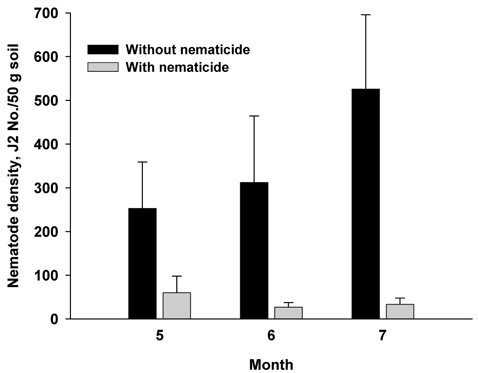

선충 방제용 약제를 처리하지 않은 참외-미나리 이모작 하우스와 살선충제 fosthiazate를 처리한 참외-미나리 이모작 하우스에서 다음 작기 참외 재배기간 동안 토양의 선충 밀도를 비교 조사한 결과는 Fig. 5와 같았다. 참외에 이어 이모작으로 담수 상태에서 미나리를 재배한 하우스의 다음 작기 참외 재배기간의 토양 선충 밀도는 5월과 6월에 토양 50 g 당 각각 252 및 312개체 수준이었고 7월에는 525개체 수준까지 증가하였다. 반면 같은 참외-미나리 이모작 체계에서 다음 작기 참외 재배를 시작하기 전에 토양에 살선충제를 처리했을 경우에는 5월부터 7월까지 참외 재배기간 동안 토양의 선충 밀도가 지속해서 100개체/50 g soil 수준 이하로 낮게 유지 되었다. 따라서 참외 단작과 비교할 때, 참외-미나리 이모작이 다음 작기 참외 재배기간 동안 토양의 선충 증식을 상당히 억제할 수 있으며, 참외-미나리 이모작 이후 살선충제를 처리할 경우에는 다음 작기 참외에 대한 선충 피해를 더욱 효과적으로 방제할 수 있을 것으로 판단된다.

유기인계 살선충제 fosthiazate는 땅콩뿌리혹선충, 담배뿌리혹선충, 감자뿌리썩이선충 등의 방제에 효과적이며(Minton