Seasonal species composition and biomass of microphytobenthos were examined at the intertidal flats of Jinsanri, Taean, Korea, from April to December 2011. In total, 121 species were identified, including 109 diatoms, 5 bluegreen algae, and 5 dinoflagellates. Seasonal variation in species number ranged from 49 to 56 species (minimum in October and maximal in April), while vertical variation across three different shore levels ranged from 64 to 77 species with maximum at high and minimum at low shore. Species diversity ranged from 3.22 to 3.42 seasonally and from 3.50 to 3.17 across vertical shore levels. Seasonal average values of the normalized difference vegetation index and the vegetation index were 0.06 and 1.14, respectively. Chlorophyll a concentrations were 66.00-120.73 mg/m2, with a seasonal minimum and maximum in July and October, respectively, and a vertical shore maximum of 137.35 mg/m2 at mid shore. Phaeopigment concentrations peaked in October (50.78 mg/m2) and at high shore (61.58 mg/m2) and were lowest in December (22.53 mg/m2) and at low shore (15.28 mg/m2). The number of microphytobenthos ranged from 78,556 to 287,898 cells/cm2, reaching a maximum in April and a minimum in July. The diatoms

갯벌은 육지와 해양의 전이대로서 육지에서 발생하는 각종 오염물질을 자연 정화하는 기능을 하는 동시에 다양한 생명체의 서식 및 산란장으로 이용되는 곳이다. 조간대 퇴적물의 상층부 수 센티미터 이내에는규조류(diatoms),남조류(cyanobacteria), 와편모조류(dinoflagellates)와 유글레나(euglenids) 등의 저서미세조류(microphytobenthos)는 점액성 물질을 방출하여 생물막(biofilm)을 형성하며 서식한다(Underwood and Kromkamp, 1999; Kelly et al., 2001; Consalvey et al., 2004; Méléder et al., 2005). 저서미세조류는 연안 저서생태계의 일차 생산자로서 탄소 순환, 영양염 순환 조절 및 퇴적물 안정화 등에 기여할 뿐 만 아니라(Rizzo, 1990; De Jonge and Colijn, 1994; MacIntyre et al., 1996; Underwood and Kromkamp, 1999), 저서 무척추동물, 퇴적물 섭식자와 몇 종의 어류의 직접적이고 안정적인 먹이원으로서 중요한 생태학적 역할을 한다(Montagna et al., 1995; Kang et al., 2003; Krumme et al., 2008).

저서미세조류의 종조성과 생물량은 무생물적 환경(해수와 퇴적물의 영양염 유용성, 파도, 조석, 건조, 광 및 퇴적물 입도 등)과 생물적 환경(macrofauna의 퇴적물 교란, 섭식자의 패치 등)에 의해 영향을 받으므로 시∙공간적으로 매우 다양하게 나타난다(Montani et al., 2003). 저서미세조류는 계절성이 뚜렷하고, 동일한 갯벌에서도 퇴적물 입도, 영양염 상태, 조위에 따라서 종조성과 분포 및 생물량 등 군집구조가 다르게 나타나는 것으로 알려져 있다(Oh et al., 2004; Lee et al., 2009; Lucas et al., 2003). 저서미세조류의 종조성과 출현 개체수는 광학현미경을 이용하여 확인하고 단위 면적 혹은 퇴적물 무게당 엽록소 a의 농도를 분광광도계(spectrophotometer)나 형광광도계(fluorometer)로 생물량을 측정한다(Holm-Hansen et al., 1965; Lorenzen, 1967; Kendrick et al., 1998). 특히, 아세톤에 의한 엽록소 추출법은 엽록소

우리나라 갯벌 저서미세조류에 군집구조에 대한 연구는 금강하구역조간대(Kim and Cho, 1985)와 만경 및 동진갯벌 퇴적물(Oh and Koh, 1995), 남서부 갯벌(Lee, 2002, 2003)에서 광학현미경을 이용하여 수행되었으며, HPLC의 색소분석을 이용하여 새만금 갯벌(Oh et al., 2004), 강화도 갯벌(Yoo and Choi, 2005)과 광양만(Lee et al., 2009)에서 계절별 종조성과 생물량을 추정하는 이전 연구가 있다. 하지만, 서해안은 다양한 환경과 퇴적물 입도를 가진 갯벌이 광활하게 발달되어 있어서 저서 미세조류의 종다양성 및 생물량의 계절적 변동이 있을 것으로 추정되지만 충분한 연구가 수행되지 않아서 매우 한정된 자료만 존재한다. 따라서 본 연구의 목적은 전통적인 광학현미경법을 이용하여 저서미세조류의 종조성과 출현량, 엽록소

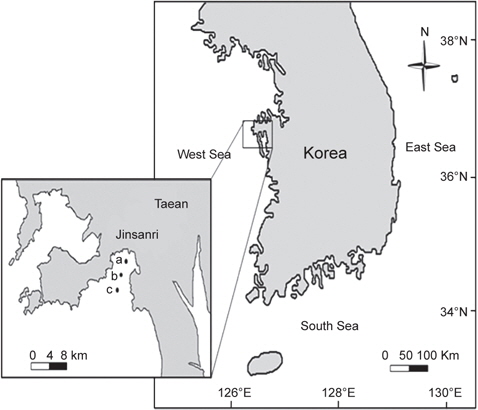

진산리 갯벌의 조위별 미세조류 종조성 및 생물량의 계절별 변화를 확인하기 위하여 2011년 4, 7, 10, 12월에 조간대 상부, 중부 및 하부에서 정성 및 정량채집을 실시하였다(Fig. 1). 정성 채집은 스파툴라(spatula)를 이용하여 조위별 퇴적물 표층을 채취한 뒤 이 시료를 루골용액(Lugol's solution)으로 최종농도가 0.2-0.4%가 되도록 고정한 후 광을 차단하여 아이스박스에 보관한 상태로 실험실로 운반하였다. 저서미세조류 생물량의계절별 변화를 파악하기 위한 정량분석은 직경 3 cm의 sediment corer를 이용해 조위별로 표층에서 5 cm깊이로 8개의 주상시료를 채집한 후 드라이아이스에 보관하여 실험실로 운반하였으며 분석 전까지 저온냉동고에서 -70℃로 보관하였다.

저서미세조류의 출현종은 루골용액으로 고정된 시료를 멸균해수로 희석하여 광학현미경(Olympus BX 53, Japan)하에서 다양한 문헌(Dodge 1982; Jin et al., 1985; Underwood, 1994; Falasco et al., 2009; Pitcher and Joyce, 2009)을 활용하여 관찰 및 동정하였다. 광학현미경으로 동정 후, 저서미세조류의 주요 분류군인 규조류의 관찰은 Park (2005)과 Woelfel et al.(2007)의 방법을 수정하여 규조각을 세척하여 광학현미경과 주사전자현미경(Hitachi S-4800, Japan)으로 종을 확인하였다. 조위와 계절별 출현종의 출현 유∙무에 따라 종 다양도지수와 유사도를 PRIMER version 6 (Clarke and Gorley, 2006)을 사용하여 분석하였으며 유사도 분석에 따른 각 그룹의 유의차는 SIMPROF (similarity profile) test를 실시하여 검정하였다.

식생분포는 Spectroradiometer (USB2000, Ocean Optics USA)로 조간대 조위별로 채집된 주상시료 8개의 반사율을 측정하였으며, 정규식생지수(NDVI)와 식생지수(VI)는 아래의 식으로 계산하였다(Rouse et al., 1973; Jordan, 1969).

NDVI = (Infrared - Red)/(Infrared + Red)

VI = Infrared/Red

(InfraRed = 748-752 nm의 반사율 평균, Red = 673-677 nm의 반사율 평균)

저서 미세조류의 생물량은 퇴적물 내 미세조류의 엽록소

(11.0 = 엽록소

저서미세조류의 출현한 개체수를 파악하기 위해서 각 조위별로 직경 3 cm의 sediment corer로 채집한 3개의 주상시료에서 표층부터 1 cm를 절단하여 150배 혹은 200배의 멸균해수로 희석하여 Sedgwick-Rafter Chamber를 이용하여 ×400배율의 광학현미경 하에서 계수하여 단위면적당 세포수(cell/cm2)로 환산하였다.

갯벌 저서동물이 저서미세조류의 생물량에 미치는 영향을 확인하기 위하여, 조위별로 3개의 방형구(25×25 cm)를 무작위로 놓고 방형구내에 있는 퇴적물(깊이 3 cm)을 모종삽으로 채집하여 표준망체(2×2 mm, No. 10)에 넣고 해수로 세척한 후 망을 통과하지 않는 저서생물을 수집하여 플라스틱 시료통에 해수와 함께 넣고 포르말린으로 고정하였다. 샘플은 실험실로 운반한 후에 종별로 구분하여 계수한 후 단위 면적당 개체수로 환산하였다.

본 연구 지역인 충남 태안군 진산리 갯벌은 7.3 m의 조차를 가지는 지역이다. 채집 시기의 수온은 15.0 (12월)-32.4℃ (7월), 염분은 10. 0 (10월)-33.1 psu (4월), pH는 8.01 (12월)-8.18 (10월), 용존산소(DO)는 4.20 (7월)-8.90 mg/L (12월), 부유물질농도(SPM)는 33.00 (7월)-89.40 mg/L (10월), Silicate는 0.06 (4월)-0.30 mg/L (7월), 엽록소

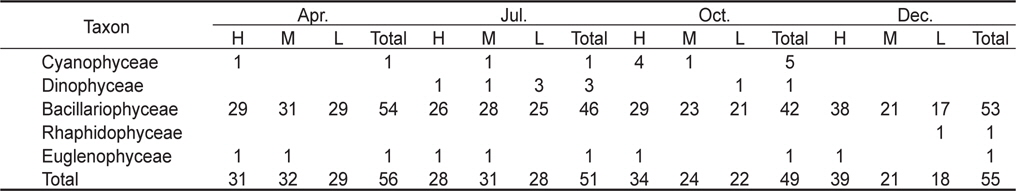

진산리 갯벌에서 4계절의 정성 샘플에서 출현한 저서미세조류는 총 121종이었으며, 규조류가 109종으로 전체 출현종의 90.08%를 차지하는 가장 우점하는 분류군이었으며, 남조류(5종, 4.13%)와 와편모조류(5종, 4.13%)가 아우점하는 분류군이고 편모조류(1종, 0.83%)와 유글레나류(1종, 0.83%)도 관찰되었다(Table 1). 계절별 출현종수는 49-56종으로 10월에 최소였고 4월에 최대로 나타났다(Table 1). 조위별 출현종수는 상부에서 77종(남조류 5종, 규조류 70종, 유글레나류 1종, 와편모조 류 1종), 중부에서 68종(남조류 1종, 규조류 65종, 유글레나류 1종, 와편모조류 1종), 하부에서 64종(규조류 60종, 와편모조류 3종, 편모조류 1종)으로 상부에서 최대이고 하부에서 최소였다. 상부에서는 규조류∙남조류가, 중부에서는 규조류가, 하부에서는 규조류∙와편모조류가 주요한 분류군이었다. 규조류는 조간대의 모든 조위에서 고르게 분포하였으나 남조류는 상∙중부에서 그리고 와편모조류는 중∙하부에서 출현하여 조위별 차이가 있었다.

The number of microphytobenthos species observed at three intertidal shore levels and four seasons in Jinsanri, Taean, Korea

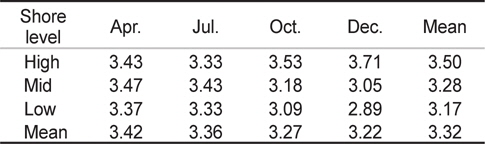

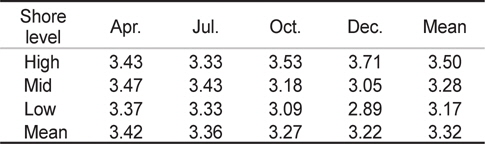

연구기간 동안에 종다양도지수는 3.22-3.42로 평균 3.32였다. 계절별로는 12월에 최저였고 4월에 최대였다(Table 2). 조위별 연 평균 종다양도 지수는 조간대 상부에서 최대(3.50)였고 하부에서 3.17로서 최소였으며, 계절별로는 상부에서 3.33-3.71로 여름인 7월에 최소값을 12월에 최대값을 보였다. 조간대 중부에서는 3.05-3.47, 하부에서는 2.89-3.37로서 모두 12월에 최소이고 4월에 최대값을 보였다.

Seasonal variations in biodiversity index at three tidal levels of Jinsanri, Taean, Korea during the study period

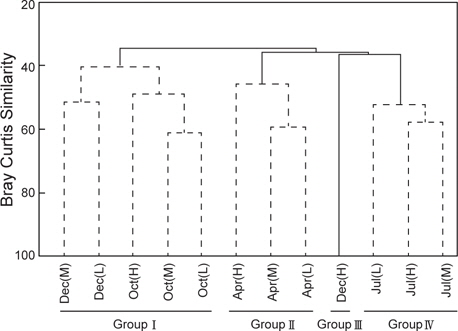

저서미세조류의 출현 유∙무에 따라 유사도를 분석한 결과, 이들의 종조성은 계절성을 보이는 것으로 확인되었다(Fig. 2). 종조성에 따라 구분해 보면, 그룹 I은 12월(중∙하부)와 10월(상∙중∙하부), 그룹 II는 4월(상∙중∙하부), 그룹 III은 12월(상부), 그리고 그룹 IV는 7월(상∙중∙하부)로 계절성을 보였다. 그룹 III과 그룹 IV의 유사도는 36.26%이고 그룹 II와 그룹 III∙IV의 유사도는 35.77%였으며, 그룹 I과 그룹 II∙III∙IV는 34.16%의 유사도를 보여 유의차가 확인되었다(

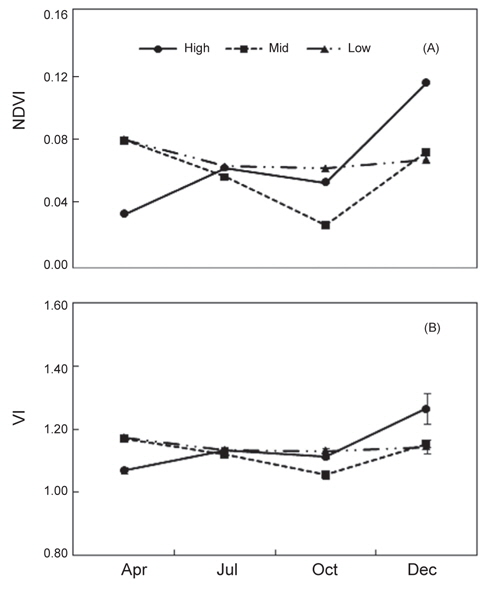

태안군 진산리 갯벌의 정규식생지수(NDVI)는 0.05-0.08로서 10월에 최소이고 12월에 최대로 계절적 변화를 보였으며, 평균값은 0.06으로 나타났다(Fig. 3A). 조위별 NDVI의 평균값은 조간대 상∙하부는 0.07로 동일하였고 중부에서는 0.06으로 약간 낮았다. 4월에 NDVI값은 상부에서 0.03이고 중∙하부에서 각기 0.08로 높게 나타남으로써 조위별 차이를 보였으나, 7월에는 상∙중∙하부에서 0.06으로 동일하였다. 10월에는 조위별로 0.03-0.06으로 중부에서 최소값을 그리고 하부에서 최대값을 보였다. 12월에는 상부에서 0.11로 연구기간에 최대값을 보였으며, 중부와 하부에서는 0.07로 동일한 값을 보였다.

식생지수인 VI의 평균값은 1.14였으며, 계절별로는 1.10-1.19로서 10월에 최소였고 12월에 최대값을 보였다(Fig. 3B). 조위별 VI값은 1.13-1.15로서 조간대 중부에서 최소였고 하부에서 최대였다. 4월에 조위별 VI값은 상부에서 1.07로서 중∙하부의 1.17에 비해 낮았으며, 7월에는 상∙하부에서 1.13으로 1.12를 보인 중부에 비해서 높게 나타났다. 10월에는 조위별로 1.05-1.13으로서 중부에서 최소였고 하부에서 최대였으나, 12월에는 상부에서 VI값이 1.27로 연구기간 중에서 최대였으며, 중부에서 1.16, 그리고 하부에서 1.14로서 높은 값을 보였다.

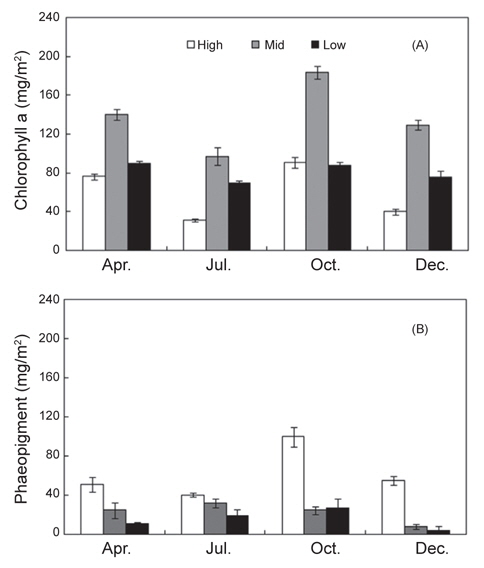

본 연구정점에서 엽록소

Phaeopigment농도는 연구기간에 평균 33.11 mg/m2 (22.53-50.78 mg/m2)로서 12월에 최소였고 10월에 최대로 나타났다(Fig. 4B). 조위별 phaeopigment는 상부에서 61.58 mg/m2로서 중부(22.48 mg/m2)와 하부(15.28 mg/m2)에 비해 현저하게 높게 나타났다. 조간대 상부에서 phaeopigment 농도는 40.19-100.10 mg/m2으로서 7월에 최소이고 10월에 최대였다. 중부에서는 12월에 최소(8.16 mg/m2)이고 7월에 최대값인 32.25 mg/m2을 보였으며, 하부에서는 4.48-27.49 mg/m2로서 12월에 최소 그리고 10월에 최대였다.

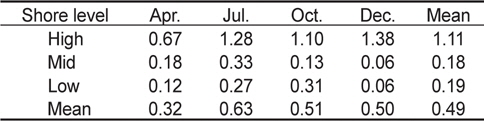

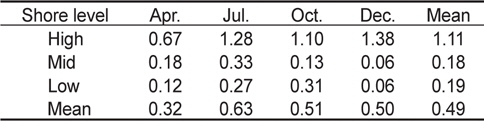

Phaeopigment/Chlorophyll

Seasonal variations in phaeopigment/chlorophyll a (P/C) at three tidal levels of Jinsanri, Taean, Korea over the study period

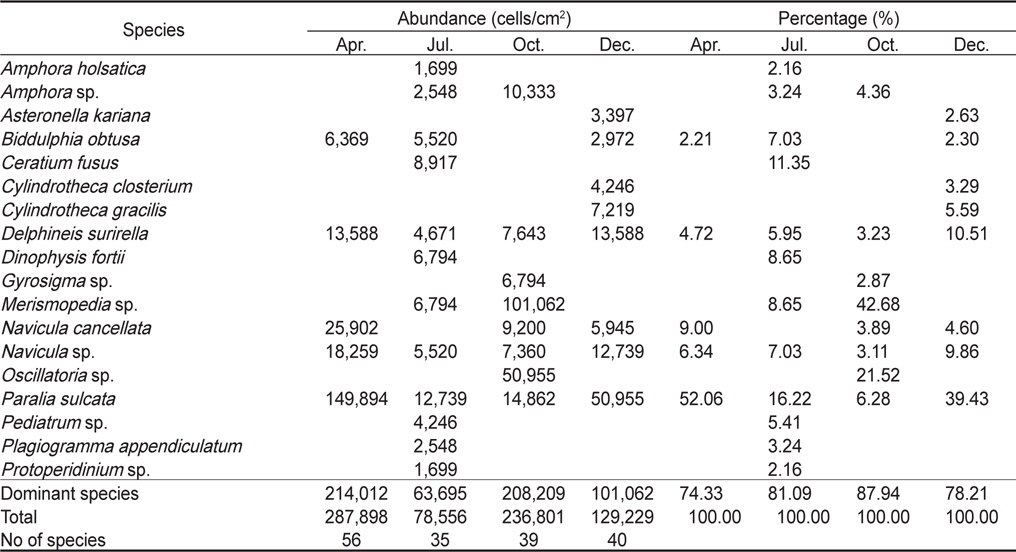

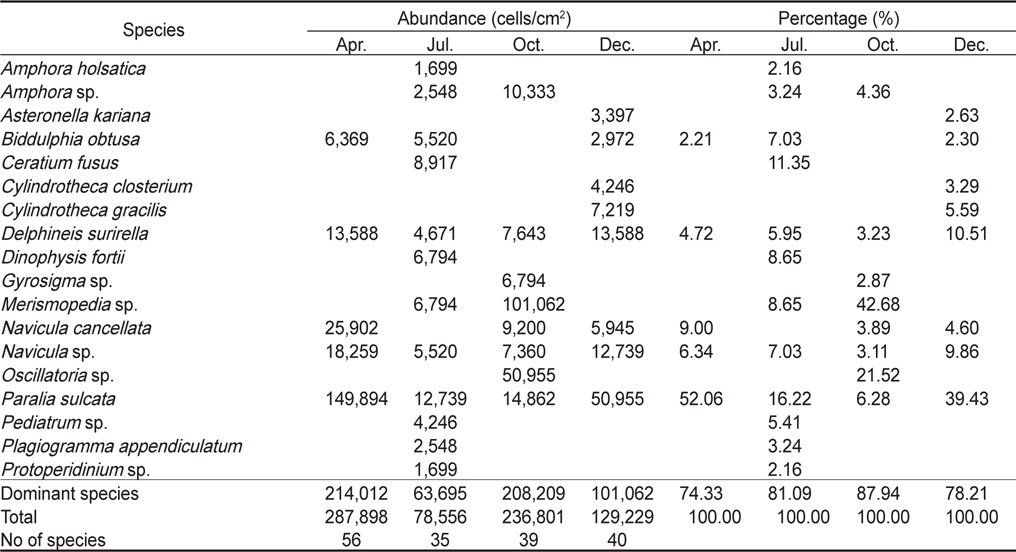

연구기간 동안 정량샘플에서 계절별로 출현한 저서미세조류의 세포수는 평균 183,121 cell/cm2로 봄철인 4월에 최대이고 여름철인 7월에 최소였다. 출현종수도 4월에 56종으로 출현종이 최소인 7월(35종)에 비해 1.6배의 차이가 있었다(Table 4). 계절별 생물량을 구성하는 주요종(>2.0%)은 4월에 5종(전체 생물량의 74.34%), 7월에 12종(81.08%), 10월에 8종(87.93%), 그리고 12월에는 8종(78.20%)으로 나타났다(Table 4). 연구기간에 모든 계절에 세포수가 많은 종은

Seasonal average abundance and percentage of dominant microphytobenthos species (>2%) growing at three intertidal shore levels of Jinsanri, Taean, Korea

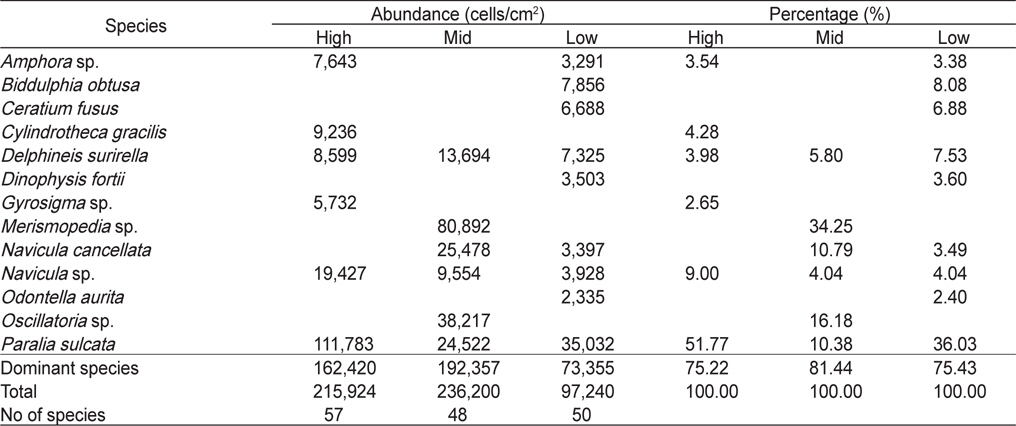

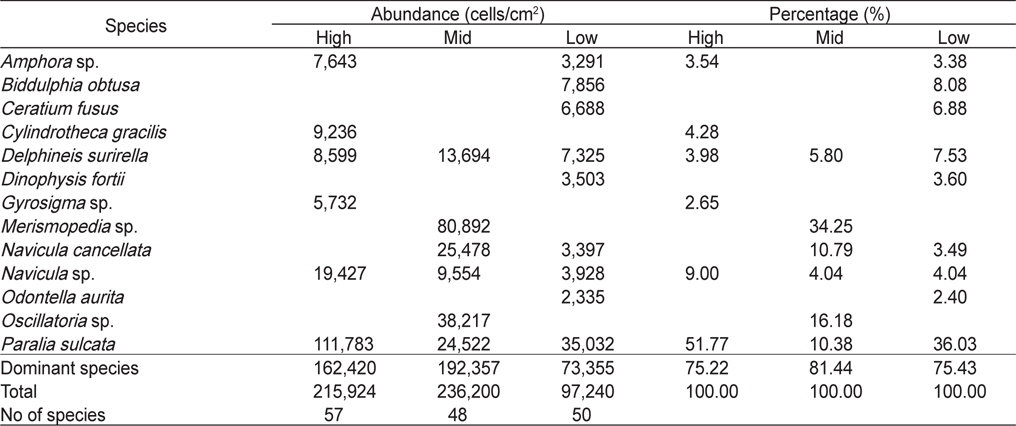

조위별 저서미세조류의 세포수는 97,240-215,924 cells/cm2였으며, 출현종은 48-57종으로서 생물량은 중부에서 최대였고 출현종수는 상부에서 최대였다(Table 5). 조위별 주요종(>2.0%)은 상부에서 6종(전체 세포수의 75.22%), 중부에서 6종(세포수의 81.44%), 하부에서 9종(87.93%)으로 확인되었다(Table 5). 모든 조위에서 우점하는 종은 저서성규조류인

Average abundance and percentage of dominant species (> 2%) at three intertidal shore levels over the study period

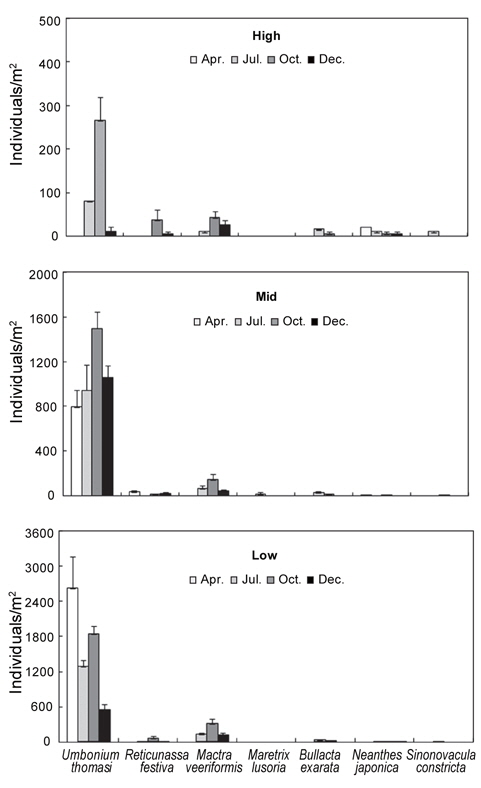

연구기간에 출현한 저서동물은 서해비단고둥(

진산리 갯벌에서 저서미세조류의 출현종수는 계절별로 49-56종으로 총 121종이었으며, 규조류가 109종(90.08%)으로 출현빈도가 가장 높은 분류군으로 확인되었다. 저서 미세조류의 출현종수는 영광군 가마미에서 68종(Lee, 2003), 영광(27종) 및 강진에서 21종이었다. 서해안에서 출현한 규조류는 인천 송도에서 95종, 인천교 하부에서 68종, 송도 조간대에서 198종으로 진산리 갯벌에서 비교적 출현종수가 많은 것으로 나타났다(Choi, 1988). 조간대 조위별 저서미세조류의 출현종수(상부 77종, 중부 68종, 하부 64종)와 종다양성지수(상부 3.50, 중부 3.28, 하부 3.17)로서 매우 밀접하게 관련되어있으며, 조간대 상부에서 하부로 갈수록 감소하는 경향을 보였다. 저서미세조류의 출현종 유∙무에 의한 유사도 분석에서 봄철(4월 상∙ 중∙하부), 여름철(7월 상∙ 중∙하부), 가을∙겨울(10월 상∙ 중∙하부와 12월 중∙하부)로 뚜렷한 계절성을 보였으며, 규조류 38종과 유글레나류 1종으로 연구기간 중에서 최대 출현종수가 기록된 12월의 조간대 상부가 별개의 그룹으로 나타났다.

본 연구에서 저서미세조류의 세포수는 4월에 287,898 cells/cm2로서 7월의 3배(78,556 cells/cm2)로 봄철에 미세조류가 번 무하였으며 여름철에 급감하는 계절적인 패턴을 보였다. 특히 봄철의 주요종(출현한 총세포수의 2.0%이상)은 5종으로 다른 계절(8-12종)에 비해 적었으며, 규조류인

태안 진산리 갯벌의 엽록소

갯벌에서 엽록소

진산리 갯벌의 정규식생지수인 NDVI는 계절별로 0.05-0.08(평균 0.06)로서 10월에 최소이고 12월에 최대였으며, 조위별로는 0.06-0.07로서 차이가 없었다. 식생지수인 VI의 4계절 평균값은 1.14였으며, 계절별로는 1.10-1.19로서 10월에 최소였고 12월에 최대로서 NDVI와 유사한 계절적 변화를 보였다. 본 연구의 NDVI값은 포르투갈 Tagus 갯벌의 0.1-0.4 (Jesus et al. 2009)와 Vista Aveiro 갯벌의 0.1-0.5 (Serôdio et al. 2006)보다 낮았는데, 이는 포르투갈에서 연구정점이 영양염이 풍부한 하구해역으로 생산성이 높았기 때문으로 사료된다. 이러한 식생지수는 비파괴적이고 노동력이 적게 들면서 엽록소